函关壮怀,名将血染毕家寨 (“崤函抗日烽火”系列之八)

我曾经去过无数次函谷关,每一次都会油然而生出一种威严而神圣的感觉在心间,这不仅仅是因为关楼的巍峨壮观和古道的深险莫测,更重要的是它还是坚强的精神象征,它总能让我想起81年前函谷关前抗击日寇的那场激战,我总能隐约看到抗日将士在衡岭塬上用血肉之躯筑起了不可逾越的要隘雄关。

夏至后的一天,骄阳似火,酷热难耐,我来到了位于灵宝市城关镇的牛庄,探寻几十年前发生在这里的一场大战的历史遗迹。原来这里叫牛庄村,现在已经改为社区。这不仅仅是一个普通的地名,更是81年前抗击日寇的一个著名的战场,昔日,一场惊天动地的惨烈大战就在此处的附近举行。牛庄社区位于灵宝市城关镇北段,西靠衡岭塬,东临弘农涧河,南与北田社区接壤,北和函谷关镇墙底村相邻。走进村子,遇到几个淳朴善良的村民,热心为我指路,告诉我沿着一道很长的陡坡上到塬上,上面有一个原来叫毕家寨的地方,那里在抗战时曾经发生过激烈的战斗,现在那里还竖立着一座纪念碑。

穿村而过,路边有一棵合抱粗的老皂角树老态龙钟,饱经沧桑,枝繁叶茂,傲然挺立。细细看去,树上面系满了红色的布条,寄托着人们的美好的心愿和期盼。据村子里的老人介绍说,这棵老皂角树已经在这里生长了许多年头了,也见证了抗日战争时期烽火硝烟的难忘岁月。我站在树下,望着阳光透过枝叶间留下的斑斑驳驳的树影,我在想象着当年它是怎样目睹了抗日将士浴血杀敌的一幕幕悲壮场面,又是怎样把血与火历练而成的抗战精神根植在这片沃土之中。在坡上转角处,坐落着灵宝市烈士陵园,在庄严、肃穆的陵园里,一座高大的纪念碑巍然耸立,上面铭刻着“革命烈士永垂不朽”几个大字,熠熠生辉,背后青翠的山岭默默相守,陪伴着血染灵宝大地的众多英灵。

灵陕会战是河南会战的尾声,中日双方十几万部队展开一场厮杀。战役于1944年6月1号正式开始,中国的目标是收复陕县,保卫灵宝,确保西北和西南屏障的安全。日军的目标是击溃中国东进军队,在陕县一带构筑西进的堡垒。灵陕会战是日军在河南会战中使用兵力最多的一次作战,部署在灵宝的国军由第三十四集团军总司令李延年指挥。大战历时10天,大体分为三个阶段:国民党军反攻陕县、灵虢防线攻守战、国民党军防线被突破及阌乡沦陷。在灵陕会战中,上演着“哀兵必胜”的一幕。第47军怀着为总司令李家钰复仇的满腔怒火,同日军展开了一场生死大战。在激烈的战斗中,不少中国军队的士兵手臂上缠着白布上阵,以此表达对李家钰将军的纪念。与此同时,第40军全体官兵皆胸前戴白花,头上裹着白布条,进行誓师,表达了誓死抵抗的决心和对李家钰将军的纪念。在战斗中,全军上下皆佩戴丧饰,以置之死地而后生的决心,投入大战中,被称为“白头军”。连日军的参谋长堀毛少将也在后来的报告中写道:“李家鈺麾下的部队,均配戴丧徽,头缠白布,以复仇的决心誓死反攻。原以为第一战区部队已经打垮,对该部战斗力恢复令人惊叹”。

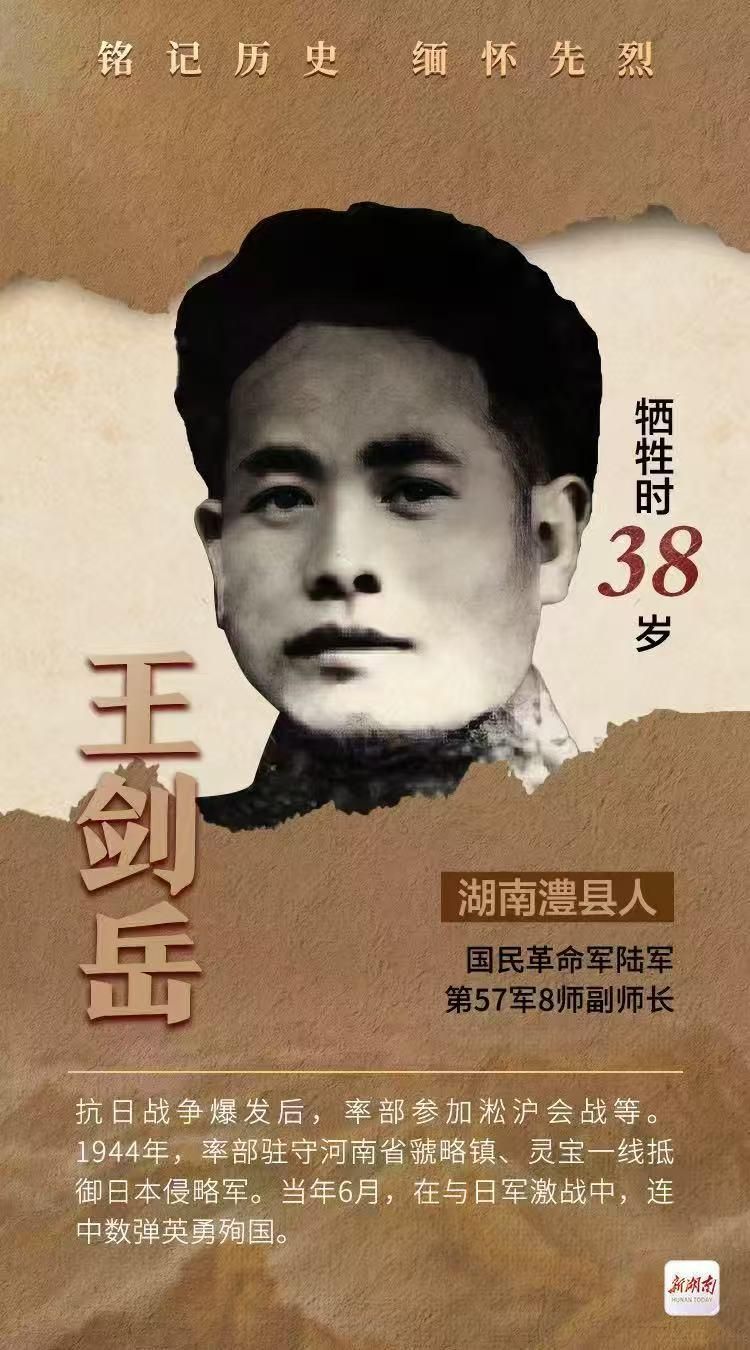

沿着陡坡继续骑行,山路崎岖,盘旋蜿蜒,终于到达塬上面。这里是函谷关镇的长安寨村,(原名为毕家寨)。长安寨是灵宝市函谷关镇下辖的行政村,位于豫陕晋三省交界处。该村因毕姓人家最早居住而得名,历史上曾是抗日战争的重要战场。在衡岭塬上的路边,一座黑色的的纪念碑巍然耸立,上面写着“抗日英烈王剑岳将军暨灵宝战役中英勇杀敌为国捐躯的全体爱国将士永垂不朽”,另一面写着“毕家寨抗日战争纪念碑”,汉白玉围栏紧紧围着纪念碑。纪念碑耸立在横岭塬上,耸立在沟谷幽深的崖边。这里就是王剑岳将军壮烈殉国的地方。石碑的一边,是一道长长的沟谷,但见沟壑纵横,沟谷幽深,沟里郁郁葱葱,草木丛生,沟上沟下,苍翠一片,那沟谷犹如一条青翠的长龙一般,在谷里似乎还隐藏着一段抗战故事。长沟是衡岭塬上一条长约十里长的大沟,它汇集了西塬上的毕家寨沟、老虎头沟、雷家沟三条沟。不远处的田地里,收完麦子的一地麦茬泛着金黄,在烈日的炙烤下,周围散发着草木的清香味。望着这个凝结着将士们用鲜血和生命铸就的抗日丰碑,望着这个神秘莫测、草木葳蕤的沟谷,我百感交集,仿佛一下回到了那个战火纷飞的年代里。我仿佛穿越时空,好像看到悲壮的一幕:万余名抗日将士在灵宝函谷关以南衡岭塬下的牛庄、墙底、岸底与日军展开激烈交战。

1944年6月,中日双方共投入了13万多人的兵力,在以灵宝为中心的豫西地区展开了一场激烈的争夺战,灵陕战役历时10多天。

王剑岳,原名王师。1925年,目睹军阀混战、列强欺凌,他毅然投笔从戎,以优异成绩从黄埔军校毕业后,从排长一路晋升至营长。1937年淞沪会战中,王剑岳身先士卒,负伤仍坚持指挥,因战功升任中校团副,次年晋升为上校团长。后随部调往陕西、甘肃等地从事军事教育,训练部队。1944年5月,王剑岳任第五十七军第八师副师长,并在不久后代理师长。时值日军发动河南会战。危急时刻,王剑岳奉命率部驻守河南省虢略镇、灵宝一线抵御日军,屡挫敌人锋芒。6月1日,王剑岳率部进攻陕州(今陕县)。次日,攻克五原窑。但因友邻部队进击受阻,第八师过于突出,遭到日军的猛烈攻击,不得以放弃原阵地向后撤退。

此役,第八师伤亡非常惨重,近万战斗人员最后仅剩下千人左右。在战斗中,中国军队使用美制巴祖卡火箭筒摧毁日军20余辆战车,共毙伤日军2300余人,中国军队伤亡4800余人。最终,中国军队被迫全线后撤,日军在未达到战役目的情况下也向东撤离。途中,日军地兵团司令本村千代太少将在虢略镇西的营田村,被地雷炸死,这是河南会战中遭毙命的日军最高指挥官。营天沟,作为衡岭塬南端的险要之地,见证了无数抗日志士在这里英勇抗击日寇的悲壮历史。6月17日,基本恢复战前态势。日军在灵陕会战中碰了钉子,伤亡惨重,只得组织撤退。在灵陕会战中,中国军队进行了顽强抵抗,一次次延缓、迟滞了日军的进攻计划,连日军第一军参谋长堀毛少将也发出了这样的感慨,“我军原想攻击将能一举成功,但各方面均遭意外顽强抵抗。”这场战役是河南会战中唯一一次取得胜利的战役。

离开衡岭塬的时候,刚好夕阳的余晖给美丽的塬上镀上了金边,也给美丽的村庄镀上了金边,一幅美丽的剪影定格在我的心中,一同定格在心里的还有那衡岭塬,那老树,那纪念碑,还有那扣人心弦、震撼心灵的抗战故事。

【作者简介】刘建民,三门峡市三中教师,市作协会员、市直作协会员、市文艺评论家协会会员。爱好文学,在省、市报刊杂志、网络媒体发表上百篇散文、杂文。