《澳門日記》——一座城市的記憶拼圖與多重時間刻度下的城市敘事

《澳门日记》——一座城市的记忆拼图与多重时间刻度下的城市叙事

郝娜

本文刊登于本报第25期C1悦读品评

2024年的澳门浸润在历史的褶皱中:新中国七十五载华诞、澳门回归二十五周年、培正中学创校一百三十五周年…当这些时间刻度在《澳门日记》的书页里交叠时,这座城市的记忆肌理便以一种近乎仪式性的姿态徐徐展开。翻阅这本由二十六篇亲历者叙述构成的文集,仿佛触摸到一座城市的集体神经——那些散落在教育史中的粉笔灰、医疗档案里的消毒水气息、土生葡人餐桌上的香料、老字型大小店铺门楣上的铜锈……共同编织出一张动态的文化认知网路。姚海涛主编邀约书评的契机,恰似一场跨越文本与现实的对话:当学术研究的理性框架遭遇民间叙事的感性肌理,我们该如何在理论与经验的缝隙中重构澳门的文化身份?

一、结构解码:多元声部的复调书写

《澳门日记》的目录如同一幅精密的城市地图,教育、医疗、艺术、移民、饮食、文学等主题以经纬交织的方式,构建出澳门的多维面相。高锦辉笔下的《与国偕行:澳门教育变迁亲历记》与李卓坚的《澳门浸信中学的“回归”故事》,以微观视角切入宏观历史,将培正中学的百年沧桑与浸信会教育的本土化实践,投射到澳门从殖民时期到特区时代的转型光谱中。而吴在权《居处则思义,语言则谦让》作为老一辈澳门人的“发展建言”,与刘毅《我与澳门最大的故事》中跨越太平洋的学术迁徙轨迹,形成代际经验的对话场域。

在医疗板块,罗奕龙的《医者仁心》与冀树根的《悬壶济世》构成一组镜像叙事:前者以本土医生的成长史串联起澳门公共卫生体系的现代化进程,后者通过授勋仪式下的个体荣光,揭示医疗伦理与城市精神的内在关联。这种公私领域的双重书写,恰似西医诊疗中的“双盲实验”,在对照中凸显澳门社会的韧性。

Virginia Lei的《土生葡人的家庭与美食》与Carlos的《我眼中的澳门:一位土生葡人的“回归”见证》,以葡裔社群的味觉记忆与身份焦虑,叩击着“澳门性”(Macaneseness)的核心命题;而萧妙珍的《饮和食德:喜庆堂店主访谈录》则以市井饮食哲学,消解了文化认同的宏大叙事。当潘诺文在《澳门:云与绿洲》中将主权移交喻为“集聚大雨的雪朵”,莫义世的《烟云供养,翰墨因缘》正以书法笔触勾勒文化传承的隐秘经络——这种诗性语言与实证叙事的并置,恰是澳门文化液态性的绝佳隐喻, 文化板块的“混响效应”在这里诞生。

二、核心命题:液态现代性中的记忆锚点

近两年笔者也常在思考“液态现代性”:如何在流动的全球文化中定位地方性知识? 《澳门日记》提供的答案,是让记忆成为抵抗时间熵增的锚点。书中反复出现的“1999”这个数字——既是李卓坚见证回归的教育现场,也是刘毅跨洋学术生涯的起点,更是土生葡人Carlos兵役制度的终结符号——构成了澳门集体记忆的拓扑节点。这些离散的时间胶囊,在液态的现代性洪流中凝结为文化固态。

(澳门大学博士生杨盛钦摄)

高锦辉将培正中学的135年校史嵌入“与国偕行”的叙事框架,实则是以教育机构为棱镜,折射出澳门华人群体的文化自觉。这种自觉在吴在权“三年基础教育”的贫困记忆中被解构,又在刘毅的跨国学术管理中重构——当澳门城市大学的校长办公室成为连接珠江三角洲与加州矽谷的中继站,教育的文化翻译功能便超越了简单的知识传递,演变为塑造城市精神的关键装置。

当Virginia Lei描述重新接触葡国文化时的“不适应”,或Carlos回忆服兵役时期的身份困惑,这些文本瞬间转化为珍贵的口述史资料。萧妙珍在《饮和食德》中坦言“从未涉足餐饮业”,却将喜庆堂经营为文化地标,这种经验主义者的智慧暗合皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)的“实践感”理论;而潘诺文诗化主权移交的笔触,则与霍米·巴巴(Homi Bhabha)的“阈限空间”概念形成跨时空对话。

三、记忆书写的未完成性

《澳门日记》的缺憾,或许在于其记忆书写的选择性。目录中鲜见底层劳工、新移民的叙述等,这种叙事空白,恰是澳门液态现代性的另一面:光鲜的世遗景观背后,仍有未被言说的生命褶皱,但正是这种未完成性,赋予了《澳门日记》开放式的阐释可能。当郑国恒在《为简朴架筑友谊之桥》中回顾甘肃省政协的十年履职,或陶仙蓉通过《祖国之恋》音乐视频献礼国庆时,这些文本已然超越个人回忆录的范畴,成为观察澳门与内地文化互动的微观切片,以《澳门日记》为“认知地图”,在官方档案与民间叙事之间寻找第三条路径——毕竟,真正的城市记忆从来不在博物馆的玻璃展柜中,而在凉茶铺的蒸汽与渡轮码头的潮声里。

四、在潮间带培育共生的智慧

合上《澳门日记》封面的瞬间,发布会落幕,窗外的西湾大桥正被晚霞染成玫瑰金色。这座连接离岛与半岛的钢铁弧线,恰似一个未完成的问号,悬置在咸淡水交汇的珠江河口。

(澳门理工大学博士生许晓摄)

作为在澳门求学的“他者”,笔者逐渐理解:这座城市的魅力不在于非此即彼的文化抉择,而在于对“之间性”(in-betweenness)的永恒包容,澳门生活教会我,真正的文化理解从来不是非此即彼的选择,而是在记忆的潮间带培育共生的智慧。当论文的文献综述遭遇田野调查的鲜活经验,当学术话语的严谨性碰撞日常生活的诗意,《澳门日记》提供的不仅是观察澳门的透镜,更是理解当代知识份子精神处境的棱镜。

在这座“博物馆之城”的褶皱里,每个寻找意义的身影都在书写属于自己的澳门日记,而所有的个体叙事终将汇成文明对话的复调史诗,我们都在以各自的方式书写《澳门日记》的新篇,正如书中所言:“多元文化,和谐共生”。

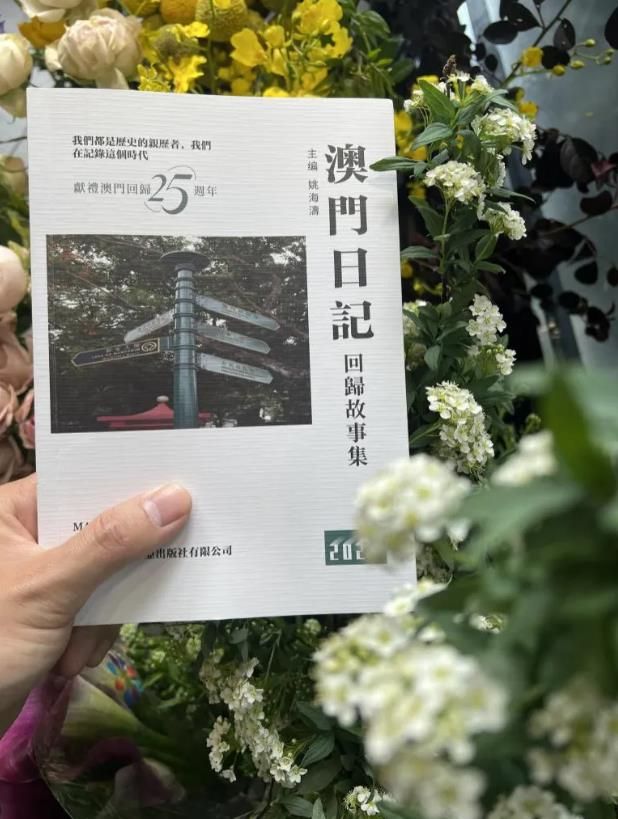

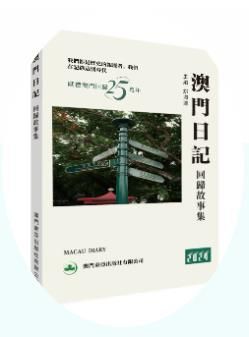

书籍简介:《澳门日记─回归故事集》

《澳门日记─回归故事集》一书由澳门东亚出版社于2024年12月出版。该书延续一贯「求真求善,多彩呈现」澳门精神的编辑风格。本书不仅仅是献礼澳门回归25周年,更是一扇了解澳门、走进澳门、爱上澳门的窗口。我们是历史的直接参与者,见证并记录着这个时代的每一个重要瞬间。澳门社会的每一个角落,那些平凡而伟大的瞬间,都值得我们用笔触和镜头去捕捉记录,那些真实而生动的故事,透过文字和图像,转化并传递着温暖与力量,开放我们对未来的想像与期许。

书作者简介:姚海涛

主编姚海涛,澳门人文艺术研究会理事长,广东作协会员,2021年起陆续创办了《澳门社会科学》《澳门人文艺术研究》《澳门文化旅游报》等期刊和媒体平台,2022年起策划出版《澳门日记》系列图书。

书评者简介:郝娜

澳门科技大学博士研究生。主要从事艺术传播、文化研究。