《爱弥尔》:一部浸润心灵的“育人宝典”

“学,然后知不足;教,然后知困。”在从事教育工作中,我常遇到事与愿违的困惑之事:面对苦口婆心的说服教育,顽皮学生似乎无动于衷;面对处心积虑设计的导学计划、育人方案,学生却表现得不甚积极;许多灵机一动得来的“好点子”却难以奏效。在与同事们课下交流时,大家都有“学生难教,师者难为”之惑。带着疑惑和不解,我翻开了透着启蒙思想家超凡的睿智和灵气的《爱弥尔》一书,仿佛是打开了一个充满教育智慧的“宝典”,耳濡其间,目染其中,在振聋发聩中让人顿悟,使人“若饮醇醪,不觉自醉”。

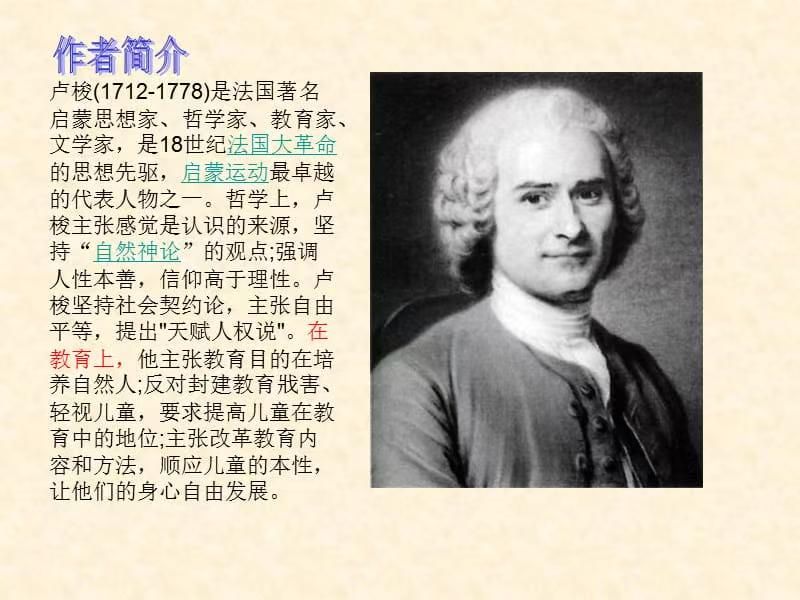

据说,卢梭潜心构思20年,执笔3年,终于完成《爱弥尔》这部教育名著。在这部夹叙夹议的教育小说中,他通过对他所假设的教育对象爱弥尔的教育,阐述了对不同年龄段的人进行教育的原则、内容和方法,提出了一整套系统的培养人的教育思想。爱弥尔实际上就是他用“自然教育”方法培养起来的新型人物,是企图冲破封建思想、宗教势力束缚的理想化的“新人”。《爱弥儿》被誉为“新旧教育的分水岭”,一经问世,便引起轰动,杜威等名家便深受卢梭教育思想的熏陶。该书在教育学方面,尤其在儿童心理学发展史上占有重要一席。在人才培养过程中,《爱弥尔》一书的思想观点与我们全面发展的育人理念有异曲同工之处,此书给我们提供了育人方面的生动案例,值得借鉴和批判吸收。

反思一:教育手段应该有利于学生成长

在学校里,有许多现象应该引起我们的注意。课堂上,当学生的回答与教师的答案不尽一致时,当学生冷不丁提出新的问题或课堂活动中生成新的知识时,当学生偶尔犯了错误时,我们的老师如何妥善处理呢?教师所采用的教育手段和方式在很大程度上影响着学生的身心健康发展。

作为爱弥尔的“生身之父”和教师,卢梭不仅塑造了这个孩子的凡胎肉身,还为了他的健康成长费尽心机。其实,稍微留心一下,我们就会发很多时候,我们不知不觉地在做一些无视学生身心发展规律之事。在教育手段上,我们习惯于“削足适履”式的教育,即削学生主体地位的“足”,来适应教师教育教学方式之“履”,其结果是本末倒置,束缚了学生的思维和手脚,禁锢了学生的个性发展。正如卢梭所言:“他们总是把小孩子当大人看待而不想一想他还没有成人呢。”为培养“新人”,卢梭倡导“自然教育”,即让教师服从自然的永恒法则,让学生的身心自由发展,教师的教育方式、方法要服务于学生的健康成长。这给我们的启发就是,必须遵循教育客观规律和学生身心发展规律,不急于求成,更不盲目施教。

卢梭在书中痛斥当时的教育是“野蛮的教育”,使孩子成为“文明的牺牲品”,倡导“要以天性为师,而不以人为师”。他这样描述道:“由于大家不愿意把孩子教育成孩子,而要把他们教育成一个博士,所以做父亲的和做老师的不论骂他、夸他、教他,改他的缺点,对他讲道理,都操之过急,做得不是时候。”,这与我们现实的教育情形何其相似啊!他进一步提出建议:“多给孩子们以真正的自由,少让他们养成驾驭他人的思想,让他们自己动手,少要别人替他们做事。”此言不谬,一语中的,目前,我们的教育手段更多的是服务于学生的升学率,重知识传授而忽略人的培养,厚此薄彼,“目中无人”,在一叶障目中偏离了教育的轨道。

在教育工作中,我们要认真研究一番学生的心理特点,对症下药、因势利导,因为“儿童有特有的看法、想法和感情,如果想用我们的看法、想法和感情去代替他们的看法、想法和感情,那简直是最愚蠢之事”。由于我们常常在教育中过于一厢情愿,包办代替学生的一切,不能设身处地的换位思考问题,忽略学生成长过程中的心理变化情况,这才常常会发出“恨铁不成钢”的感叹啊!因而教育手段的择用应以学生的成长需要为尺度,因势利导,对症下药,否则“谁知道有多少孩子由于父亲或教师过分的小心照料,终于成为牺牲品”。可见,只有顺其自然、掌握火候,才能变“无为”为“有为”。

反思二: 教孩子学会做人应是教育底线

“以人为本”的核心就是要关注人的生命,而学会做人是其主要内容。在学校教育中,教学生学会做人远比学知识更为重要,如何育人就应成为我们教育工作者潜心研究的永恒课题。

爱弥尔是卢梭笔下融入理想教育色彩的新型人物,用爱弥尔的话说,就是“我学会了如何才能大脑清醒地判断我周围的事物,判断我应当从我周围的事物中取得什么乐趣”。卢梭把爱弥尔每天带到草地上去,看着他跑,看着他玩,看着他一次次跌倒,又一次次学会自己爬起来……现代教育彰显“以人为本”思想,学会生存、学会做人、学会求知、学会做事是四大教育目标,而最基础的便是学会做人。

爱弥尔是卢梭笔下融入理想教育色彩的新型人物,用爱弥尔的话说,就是“我学会了如何才能大脑清醒地判断我周围的事物,判断我应当从我周围的事物中取得什么乐趣”。卢梭把爱弥尔每天带到草地上去,看着他跑,看着他玩,看着他一次次跌倒,又一次次学会自己爬起来……现代教育彰显“以人为本”思想,学会生存、学会做人、学会求知、学会做事是四大教育目标,而最基础的便是学会做人。

反思一下我们的教育过程,不难发现天平的一端总是向智育方面倾斜,以偏概全、“一俊遮百丑”的评价观念还未完全从大脑中清除,素质教育在推进中遇到各种阻碍。卢梭这样写道:“我所施行的教育,其精神不是要教孩子以很多的东西,而是要让他头脑中获得完全正确和清楚的观念。”在谈到他根据爱弥尔不同的成长阶段进行不同的教育时,他说,在爱弥尔知道什么是生命的时候,他就首先教他怎样保持生命,教他做人方面的内容。他指出:“我宁愿把有这种知识的人称为导师而不称为教师,因为问题不在于拿什么教给孩子,而是要指导孩子怎样做人。”教育是一门育人的艺术,而育人则需要教育智慧,教育智慧凝结着育人者的心血和汗水。

在这部经典著作里,卢梭倾其全部心智来培育这个孩子,引导他学会做人,字里行间洋溢着一个良师的教育智慧,用心良苦,匠心独运,值得我们今天的为人师者再三思之。在他的精心教育下,“爱弥尔喜爱劳动,性温和,为人耐心而又顽强,而且充满了勇气。身体健壮,四肢灵活,思想健全而无偏见。”“他虽然不是一个学识渊博的人,但至少是一个善于学习的人。他有一个能包罗万象的心胸,其所以这样,不是由于他有知识,而是由于他有获得知识的能力。”伴随着卢梭的自然观教育,爱弥尔逐渐长大成人,娶妻成家,自立于社会。无疑,卢梭倾住在爱弥儿身上的教育智慧和方法是成功的,他总结的育人模式有许多可取之处,透过爱弥尔成长的轨迹,我们可以体会到教育理念的更新是何等重要。只有用心血和汗水去培养一大批健康成长的人才,为人师者才能快意地行走在教书育人的幸福大道上。

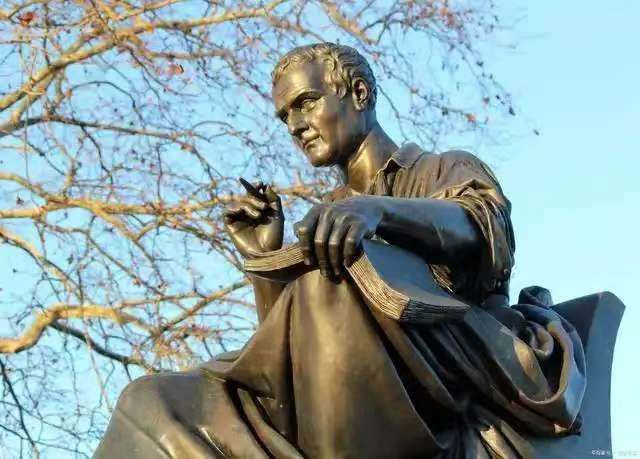

二百四十多年过去了,在瑞世日内瓦的卢梭纪念碑上,我们依然看到卢梭牵引着挥棰劳动的爱弥儿的雕像,它已深深定格在人们心中,从中我们领略到教育思想的永恒和不朽。穿越百年时空,《爱弥尔》这部经典教育名著依然璀璨夺目,依然透出缕缕心香,散发出诱人的魅力,清新脱俗的教育智慧从这部“育人宝典”中汩汩流出,给我们以深深的启迪,使我们由衷感到一种内心的充盈和温润。

【作者简介】刘建民,三门峡市三中教师,市作协会员、市直作协会员、市文艺评论家协会会员。爱好文学,在省、市报刊杂志、网络媒体发表上百篇散文、杂文。