雷锋精神在身边

—— 一次跨千里合作的成长启示

尊敬的老师们、亲爱的同学们、各位家长:

大家好!每年 3 月 5 日,我们都会想起那个用短暂生命书写永恒精神的雷锋。他的故事告诉我们:善良不分大小,奉献不分场合,真正的雷锋精神,就藏在生活中每一次温暖的相助里。今天,我想和大家分享一段特殊的经历 —— 一次跨越千里的合作,让我在编辑纪录片的过程中,真切感受到了雷锋精神的时代光芒。

一、一个电话:当挑战成为成长的起点

故事要从 2007 年腊月十一的一通电话说起。教体局的郭艳梅老师找到我,说北京的朋友有 25 盘录像带,想编辑一部关于湖南汨罗的纪录片《汨罗大地》。看到她手中摞成小山的录像带,我心里直打鼓:没有剧本、没有先例,25 小时的原始素材就像一团乱麻,而我的设备连存储都成问题 —— 这简直是个 "不可能完成的任务"!

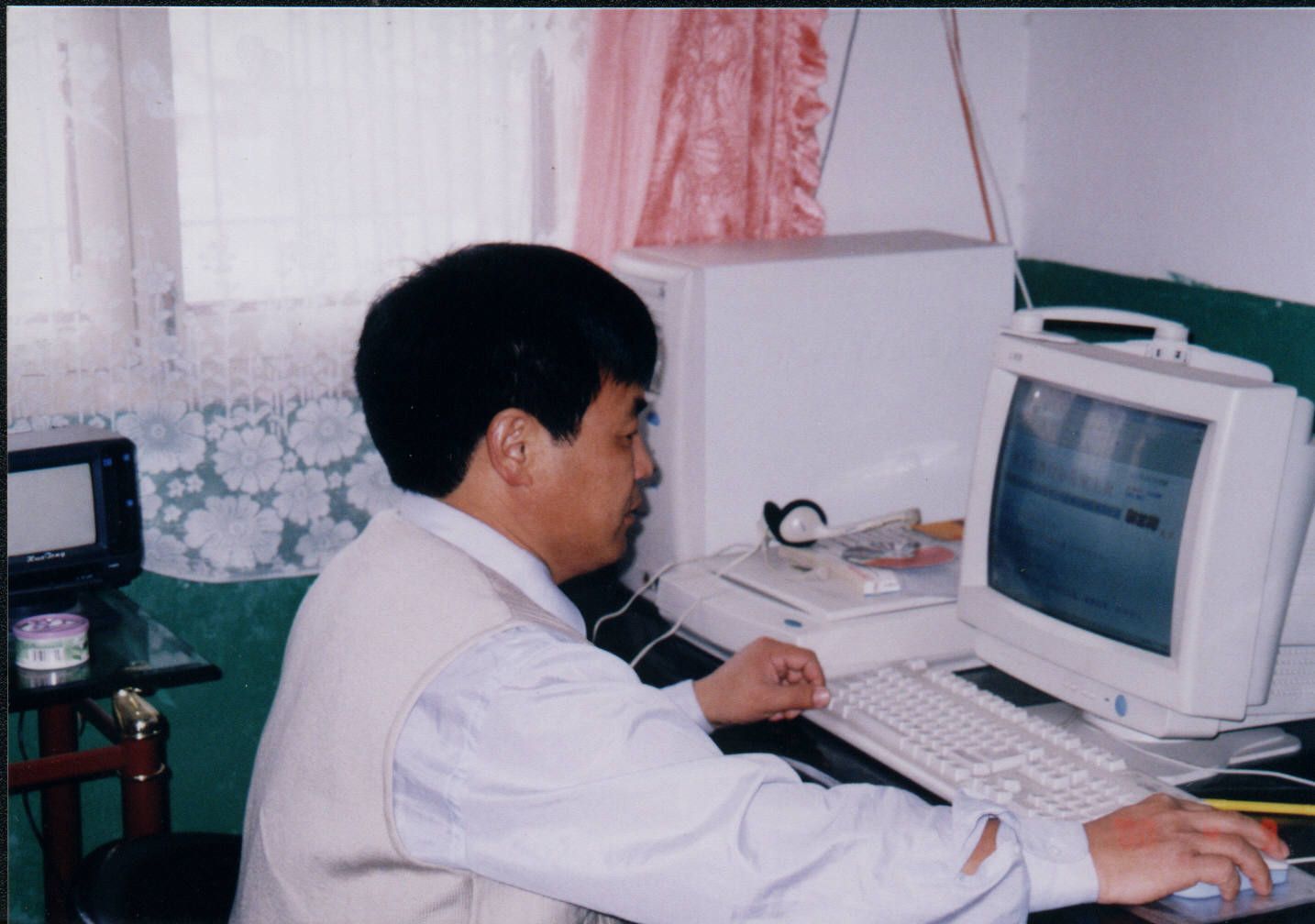

但看着郭老师期待的眼神,我想起雷锋说过:"遇到困难不要绕,要迎着困难上。" 于是我咬咬牙接下了这个活。采集素材时,我遇到了技术瓶颈:一盘 1 小时的带子转成 AVI 格式需要 14G 空间,25 盘就是 350G,远超当时电脑的存储能力。怎么办?我白天上班,晚上熬夜研究压缩技术,尝试了 3 天失败后,终于想到用 DVD 格式分段存储,借移动硬盘倒换素材。整整 7 天,我边采集边记录,硬是把 25 盘带子的内容烂熟于心。

这段经历让我明白:成长往往始于勇敢的担当。就像同学们遇到难题不退缩,老师们面对新任务不推诿,家长们为家庭默默付出,每一次迎难而上,都是雷锋精神的当代注脚。

二、千里携手:在合作中看见精神的光芒

通过 QQ,我认识了北京来的纪录片导演陈勇。这个说话带着四川口音的年轻人,用行动诠释了什么是 "敬业与纯粹"。我们的第一次视频会议从早上 9 点开到深夜,他反复强调:"纪录片要保留生活的原味,让人物自己说话。" 为了一个下岗工人家庭的镜头,我们争论过;为了一段花鼓戏的剪辑节奏,我们熬夜试过;甚至为了一个字幕的字体大小,我们较真过。

正月初四,陈勇带着几箱纪录片光碟来到河南灵宝,住在 210 房间 —— 这个房间号后来成了我们的 "精神符号":2 个人,1 部纪录片,0 距离的合作。接下来的 11 天里,为了方便工作,陈勇就住在我家,每天工作 16 小时,吃着我妻子做的家常饭,披着毛毯熬夜剪辑,连出门散步都在讨论镜头衔接。有一次我妻子想给他添件厚衣服,他却说:"不用麻烦,我来就是干活的。"

他教会我的不仅是纪录片技术,更是一种 "把小事做到极致" 的工匠精神。就像老师们认真批改每一本作业,同学们用心做好每一次值日,家长们耐心陪伴孩子成长,平凡中的坚持,正是雷锋精神的生动演绎。

三、留言条与 200 元:比金钱更珍贵的礼物

3 月 5 日学雷锋纪念日当晚,我在键盘下发现了陈勇留下的留言条和 200 元钱。他在纸条上写着:"杨老师,这十几天给您和家人添麻烦了,一点心意请收下。" 妻子说要还钱,我却提议收藏 —— 因为这 200 元,是陌生人之间信任与感恩的见证,是雷锋精神在新时代的温暖回响。

回顾整个过程,我们遇到过技术难题,熬过低谷时刻,但始终被一股力量推动着:陈勇为了一个 3 秒的镜头,能反复看 10 分钟;我为了一段流畅的剪辑,能凌晨 4 点爬起来调整;郭老师为了协调资源,跑遍了半个城区。这种不计得失的付出,不正是雷锋 "全心全意为人民服务" 的现代版吗?

四、传承精神:让温暖在平凡中流淌

老师们、同学们、家长们,雷锋精神从来不是遥不可及的口号,而是藏在我们每一天的行动里:

• 对同学们来说,是主动帮同学捡起掉落的文具,是耐心给同桌讲解一道难题,是随手关掉教室的电灯 —— 这些小事,都是善良的种子。

• 对老师们来说,是多留 10 分钟为后进生辅导,是天冷时给住校生的一句叮嘱,是备课到深夜的每一个细节 —— 这些坚守,都是奉献的光芒。

• 对家长们来说,是以身作则遵守交通规则,是耐心倾听孩子的心声,是社区志愿服务中的一次参与 —— 这些示范,都是精神的传承。

就像我们合作的纪录片《汨罗大地》,记录的是普通人的生活,却折射出人性的光辉。雷锋精神也是如此:它存在于每一个心怀善意的举动中,存在于每一份默默的责任担当中。

最后,我想把陈勇说过的一句话送给大家:"真正的美好,是当你帮助别人时,忘记了自己在做好事。" 让我们从今天起,把雷锋精神融入日常,让温暖流淌在每一个平凡的日子里,让文明之花在校园、家庭、社会处处绽放!

谢谢大家!

——源于枫叶教育网 2007-03-07

00:00