蓬莱研学:仙境探秘中的品格养成

蓬莱研学:仙境探秘中的品格养成

蓬莱研学:仙境探秘中的品格养成

——致参与研学旅行的师生与家长

一、缘起:蓬莱为何值得三顾?

“三顾蓬莱入仙境”,这不仅是作者对仙境的痴迷,更映射出研学教育的核心意义——重复探索中深化认知。蓬莱阁位列中国四大名楼,却因其独特的“海、仙、幻”三位一体特质,成为研学绝佳场景:

· 自然维度:丹崖赤壁与海市蜃楼,是地理、光学知识的天然课堂;

· 人文维度:八仙传说与戚继光抗倭史迹,承载着中华文化的多元精神符号;

· 哲学维度:从“欲穷千里目”到“各显其能”,暗含知行合一的成长逻辑。

研学启示:真正的教育不在单向灌输,而在以场景触发主动探索。蓬莱的“三顾”经历,恰似学生在反复实践中构建知识体系的缩影。

二、神话解码:八仙过海中的成长密码

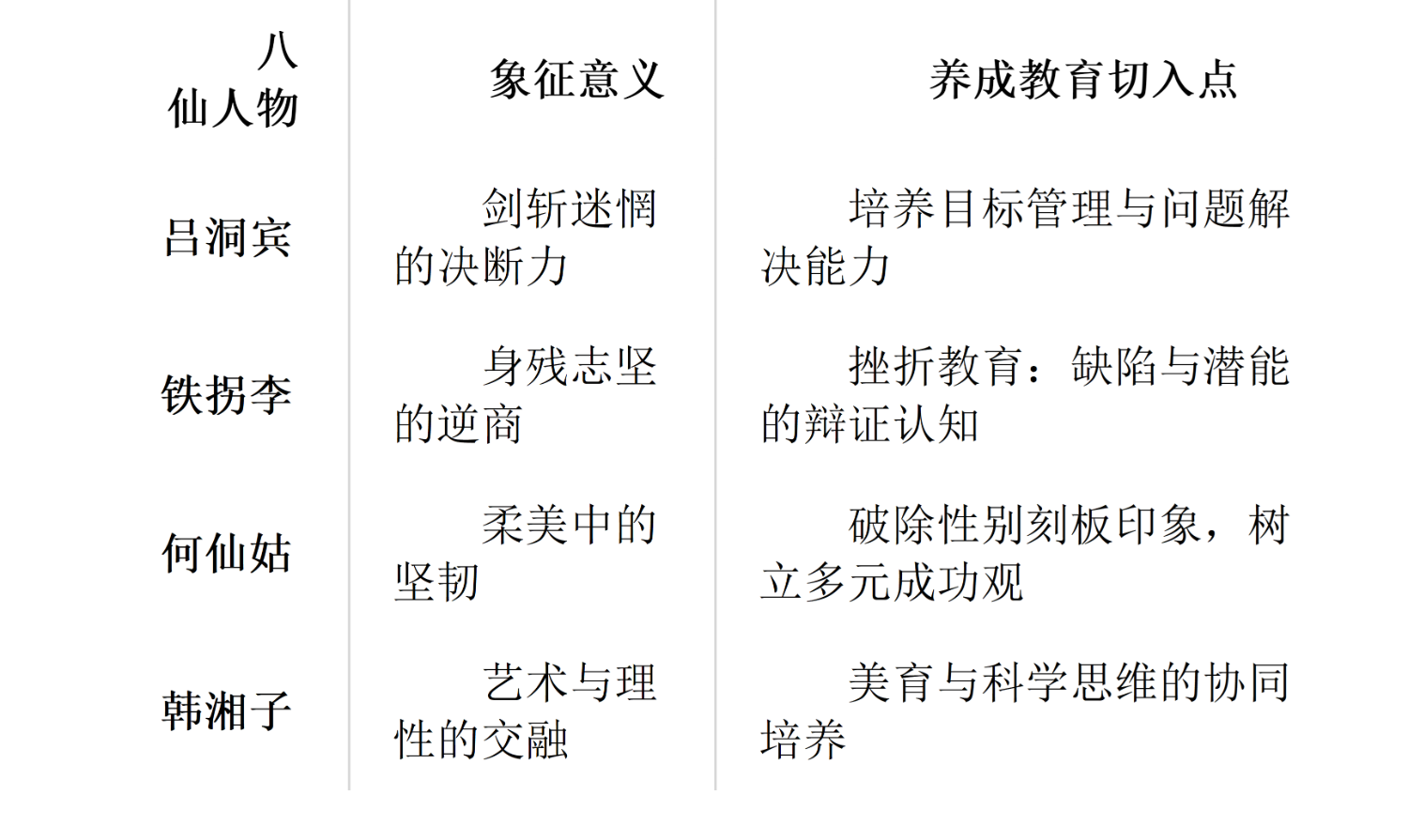

八仙不仅是神话角色,更是社会阶层与品格的隐喻。研学中可深度挖掘其现代教育价值:

实践建议:在蓬莱阁设置“八仙闯关”任务卡——

4. “吕洞宾之问”:设计蓬莱水城防御工事模型,思考古代军事智慧;

5. “何仙姑之艺”:用自然材料创作荷花拓印画,感悟生态美学;

6. “韩湘子之音”:录制海浪声与洞箫乐曲的混音作品,理解声学共振。

三、科学探微:海市蜃楼中的思维革命

虽三次未见蜃楼,但此遗憾恰成教育契机:

· 认知颠覆:眼见未必为实,培养质疑与实证精神。可开展“空气密度梯度实验”,用酒精灯与玻璃板模拟光线折射;

· 技术延伸:结合AR技术重现历史记载的10场著名海市,对比自然现象与数字孪生的异同;

· 哲学思辨:组织辩论“科技能否完全复刻自然奇迹”,启发对人工智能伦理的思考。

家长参与指南:

· 与孩子共制“蜃楼观测手册”,记录温度、湿度与云层变化;

· 在家庭微信群发起“每日一猜”:明日是否会出现蜃楼?培养数据思维。

四、时空对话:从田横寨到元宇宙的文明传承

蓬莱的**“四维景观”**为跨学科研学提供支点:

12. 历史维度:田横五百士的忠义精神 → 探讨当代青少年的责任担当;

13. 军事维度:戚继光鸳鸯阵的团队协作 → 设计“班级战船”搭建挑战赛;

14. 生态维度:丹崖山植被垂直分布 → 开展生物多样性调查;

15. 数字维度:将古船博物馆文物扫描为3D模型,在元宇宙重建“海上丝绸之路”。

研学成果可视化建议:

· 制作《蓬莱文化基因图谱》,标注神话、历史与科学知识的交汇点;

· 开发“八仙职涯测试”H5页面,将传统符号转化为生涯规划工具。

五、养成升华:蓬莱精神的现代诠释

三次登阁的深层启示,直指核心素养培育:

· “云开雾散”的顿悟力:培养从混沌信息中提取规律的批判性思维;

· “招为仙婿”的归属感:通过在地化探究(如蓬莱方言采风),增强文化认同;

· “各显其能”的实践观:借鉴八仙渡海模式,设计跨学科PBL项目(如“用物理原理解读法宝神力”)。

给师生的行动倡议:

· 成立“蓬莱研学智库”,持续跟踪丹崖山地质变化;

· 与韩国济州岛、日本七福神信仰地区学校开展线上文化比较研究。

结语:蓬莱不是终点,而是认知跃迁的起点

当我们在烟雨迷蒙中凝视戚继光战船,在数字孪生技术里触摸千年古树年轮,教育的真谛已然显现——在仙境与尘世的交界处,找到知识传承与创新突破的平衡点。愿此次研学成为一粒火种,点燃对中华文明的敬畏之心、对科学真理的探索之志、对生命境界的超越之思。

今日启程,你我皆是新时代的“过海八仙”。

附件:蓬莱研学知行实践手册

——从神话仙境到素养落地的行动指南

一、神话赋能:八仙故事的现代课堂重构

1. 角色扮演与品格对标

· 任务卡设计:每位学生抽取“八仙身份牌”,在研学中完成对应挑战(如“张果老”需用数学测算古树年龄,“何仙姑”需采集10种植物样本并分析生态意义)。

· 家长角色:化身“龙王”设定障碍(如模拟海上风暴情境),考验孩子的危机应对能力。

2. 法宝解码中的跨学科实践

· 铁拐李的葫芦:制作简易净水装置(科学+工程),探究古代行医者的生存智慧;

· 韩湘子的洞箫:测量不同材质管状物的共振频率(物理+音乐),理解声学与艺术的关系;

· 蓝采和的花篮:用编程模拟花朵生长轨迹(生物+信息技术),感悟自然规律与数字逻辑的融合。

二、现象深挖:海市蜃楼的三重认知跃迁

1. 从迷惑到解惑的科学实证

· 田野实验:使用温差传感器监测丹崖山不同海拔温度梯度,绘制空气密度图谱;

· 数据对比:比对当日气象数据与历史蜃楼发生记录,建立预测模型。

2. 从现象到哲思的思维升级

· 辩论议题:“如果科技能完美模拟蜃楼,我们是否还需要追寻自然奇观?”(引导思考真实与虚拟的边界)

· 伦理工坊:讨论“AI修复残缺文物”的利弊,关联蜃楼虚实之辩。

3. 从观察到创造的素养转化

· 蜃楼艺术计划:用镜面装置与投影技术,在蓬莱水城遗址创作“人造蜃楼”,诠释对仙境的个性化理解。

三、时空穿梭:四维研学场景的沉浸设计

1. 历史战场复原体验

· 戚家军阵法演练:学生分组操作等比缩小的“狼筅”“鸟铳”模型,还原鸳鸯阵攻防(需计算武器长度与攻击范围的数学匹配);

· 军情密码破译:用《纪效新书》中的暗语体系,设计摩尔斯电码与文言文互译挑战。

2. 生态侦探行动

· 关键任务:

· 发现3种依赖特定温度/湿度存活的珍稀物种(如丹崖苔藓);

· 追踪海鸟捕食路线,绘制食物链能量流动图;

· 采集潮间带垃圾样本,用化学试剂检测微塑料含量。

3. 元宇宙文化传承

· 数字分身创作:在UNREAL引擎中重建宋代蓬莱阁,要求建筑比例误差≤3%;

· 跨时空对话:录制短视频,让八仙“点评”现代环保措施(需引用古籍原文佐证观点)。

四、知行评估:三维度成长档案构建

1. 能力发展轴

2. 家庭赋能计划

· 亲子共研任务:

· 父亲:协助搭建古船榫卯结构模型,渗透力学原理;

· 母亲:指导整理口述史,采访当地老人获取民间传说;

· 祖辈:传授“看云识天气”等传统经验,与现代气象数据对比验证。

3. 社区联动延伸

· 成果转化:

· 向蓬莱文旅局提交《仙境保护提案》(需含生态承载量计算公式);

· 在抖音发起#我的八仙法宝挑战赛,点击量超10万可获研学勋章。

五、长效追踪:从研学震撼到生命觉醒

1. 认知涟漪计划

· 30天行动打卡:每日记录“蓬莱精神实践时刻”(如用“各显其能”思维解决学习难题);

· 跨校比较研究:与韩国济州岛研学团队交换数据,分析神话对东亚青少年价值观的塑造差异。

2. 生涯启蒙地图

· 职业影子体验:

· 文物保护师:学习X射线荧光光谱仪检测古船木料;

· 景观设计师:为丹崖山设计“虚实共生观景台”,需提交结构力学证明;

· 非遗传承人:向八仙过海传说省级传承人学习皮影戏编排。

3. 信仰体系建构

· 终极三问研讨:

· 当科技能创造“完美仙境”,我们为何仍需敬畏自然?(世界观)

· 从田横五百士到当代逆行者,忠诚的内涵如何演变?(价值观)

·

如果注定看不到蜃楼,探索本身是否仍有意义?(人生观)

结语:蓬莱不是终点,而是认知觉醒的界碑

当学生在丹崖山顶调试自制光谱仪,当家长用祖传农谚解释卫星云图,当教师在元宇宙重建的戚继光战船上讲授兵法——教育的真谛在此刻显现:知识在应用中重生,品格在挑战中淬炼,文明在对话中延续。愿这场蓬莱之旅,成为每个参与者终身践履“知行合一”的启蒙礼。

——源于枫叶教育网 2006-07-10