让自然成为家庭课堂:构建"生命至尊"的日常养成教育

让自然成为家庭课堂:构建"生命至尊"的日常养成教育

——面向亲子家庭的养成教育演讲稿

尊敬的爷爷奶奶、爸爸妈妈、小朋友们:

大家上午好!今天是2025年3月14日,农历二月十五,正值春回大地、万物复苏的时节。经历疫情考验后的今天,我们比任何时候都更懂得:自然与健康,是生命最珍贵的礼物。今天,我想和大家分享,如何通过家庭协作的“教”与“学”,将自然规律、中医药智慧融入日常生活,设计属于每个家庭的《“自然与健康”每日活动常规》。(开场呼应时间节点,建立情感共鸣)

一、从“敬畏”到“共生”:为什么我们需要重新认识自然?

(问题驱动思考)

提问家长与孩子:疫情期间,我们被迫“宅家”,却也因此发现——原来呼吸一口新鲜空气、喝一杯干净的水,竟如此珍贵!但大家有没有想过:“回归自然,真的只是走出家门那么简单吗?”

案例启发:

一位父亲曾带孩子观察小区里的蒲公英。孩子问:“为什么蒲公英的根能入药?”父亲没有直接回答,而是和孩子一起查阅《本草纲目》,发现蒲公英清热解毒的功效,与它生长在野外的抗逆性息息相关。这启示我们:自然界的生命,本就是一本活的“中医药教科书”。(用具体场景链接中医药文化)

核心观点:

自然规律是生命的密码:野菜之所以能“一种野菜治一种病”,正是因为它们适应自然法则的生存智慧。

家庭是生命教育的土壤:通过全家合作种植香椿、制作蒲公英茶,我们能从“采摘者”变为“守护者”,理解“天人合一”的深层含义。

二、用“问题”与“项目”激活家庭课堂

(方法论融合实践)

1. 问题驱动教学法:从“为什么”到“怎么做”

设计家庭讨论题(示例):

为什么野菜比大棚蔬菜更耐病虫害?(链接“自然选择”科学原理)

古人为何强调“早睡早起”?《黄帝内经》中的“子午流注”如何解释?(结合中医时辰养生)

2. 项目式学习:全家总动员的实践任务

案例:家庭“野菜探秘计划”

阶段一:调研与分工

爷爷奶奶口述本地野菜种类(如荠菜、马齿苋);

父母协助查阅《中国药典》中的药用价值;

孩子用绘画记录野菜形态。

阶段二:行动与创新

全家制作“野菜图鉴”手册(含食用禁忌、烹饪方法);

开发创意菜谱:如蒲公英凉茶、艾草青团。

阶段三:反思与传播

录制短视频分享给邻居:“如何区分有毒野菜与药用野菜”;在社区发起“阳台药圃”种植活动。(通过项目实现知识传递与社会责任)

三、设计“自然与健康”的每日活动常规

(科学规律 × 家庭习惯)

核心原则:“三合”法则

合天时:遵循自然节律(如5点起床顺应阳气生发);

合地理:利用本地资源(如北方家庭春采榆钱、南方家庭制作木棉花茶);

合人和:全家协作共学(如晨练时练习八段锦,晚餐后分享“今日自然发现”)。

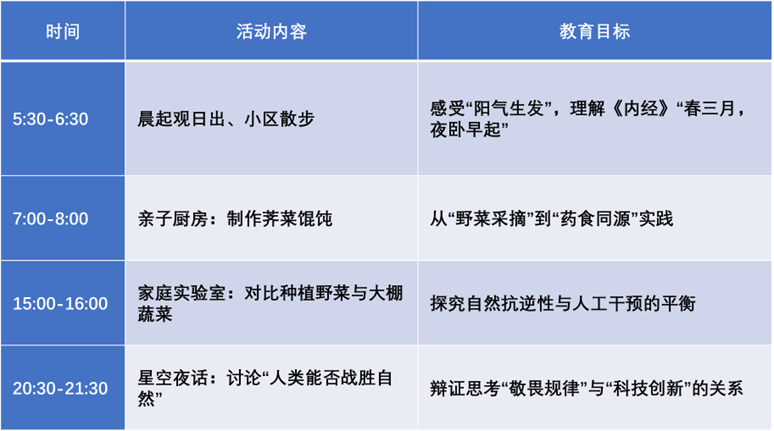

具体方案(以一日为例):

争议点引导:

“美丽冻人”VS“春捂秋冻”:让孩子调研中医“风为百病之长”理论,对比现代时尚观念,撰写《穿衣健康指南》。

“熬夜学习”VS“子时养胆”:用家庭辩论赛形式,探讨“效率与健康”的平衡之道。(通过冲突性问题深化认知)

四、给家庭的三个行动倡议

1. 建一座“家庭自然博物馆”。陈列孩子制作的树叶标本、爷爷奶奶的老药方、父母的生态摄影作品。

2. 开一场“中医药智慧发布会”。每周由一位家庭成员主讲:如“艾草灸法的古今应用”“二十四节气饮食调整”。

3. 做一次“生命质量评估师”。设计家庭健康评分表,从睡眠、饮食、情绪等多维度追踪改善效果。

结语:让生命教育扎根于每一缕烟火气

亲爱的家人们,教育的最高境界,不是把孩子送进名校,而是让全家人在一粥一饭、一草一木中,读懂生命的语言。当我们用香椿芽炒鸡蛋时,可以和孩子聊聊《本草纲目》里的“椿木”;当我们夜观星斗时,可以重温张仲景“天人相应”的哲思。最好的课堂,就在我们的阳台上、厨房里、散步途中。

让我们从今天开始,以问题为舟、以项目为桨,全家人共同划向那片名为“生命至尊”的彼岸!

(鞠躬致谢)

演讲稿设计亮点

双线结构:科学逻辑(问题驱动+项目式学习)与人文情感(中医药文化+家庭叙事)交织;

互动嵌入:通过提问、案例、表格降低理解门槛,激发家庭实践意愿;

争议升华:用辩证讨论替代说教,培养独立思考能力;

文化根脉:将《黄帝内经》《本草纲目》转化为可操作的日常经验。