【课之精华】以听课之钥,启养成教育之门

以听课之钥,启养成教育之门

——从课堂观察走向教育生态重构

尊敬的各位教育同仁:

上午好!在这个春寒料峭的清晨,我们相聚于此,共同聚焦教育的永恒命题——如何让课堂成为滋养生命的沃土?今天,我想以“听课”为切口,探讨其与养成教育的深层联结。

一、听课的认知革命:从旁观者到共建者

(教育现场的哲学重构)

当我们在2025年回望传统课堂,会发现一个深刻的悖论:那些正襟危坐的“听课者”,往往成为教育场域中最疏离的存在。真正的教育觉醒,始于打破“教师—学生—听课者”的三重割裂。

课堂观察的三重境界

表层观察:记录师生问答频次、活动流程(如原稿所述的符号标记体系)

中层解构:剖析教学行为背后的认知逻辑(例如:教师为何在《孔乙己》教学中选择「诈死」细节作为探究点?)

深层共构:捕捉课堂中「未说出的教育叙事」(如学生低头记笔记时微蹙的眉头,暗示着怎样的思维困境?)

养成教育的三维目标

行为规范:课堂纪律、学习习惯(传统养成教育重点)

思维范式:批判性思考、跨学科迁移(如通过数学「比赛场次」设计培养系统性思维)

生命气象:价值观塑造、精神成长(《卖炭翁》教学中对底层关怀的隐性渗透)

在我们的教育场景中,课堂是核心阵地。通常意义上,那些没有参与教师与学生之间双边活动的人,就是在听课。但我们不妨思考一下,什么样的课才是真正成功的课?如果一节课让学生仅仅变成了被动的听课者,那很难称之为好课;而如果一节课能让听课的人也被带动起来,积极思考、参与其中,那这节课就已经成功了一半。教师授课如同艺术创作,学生上课应是享受艺术的过程,而听课则是见证这门授课艺术在课堂上绽放效果的重要环节。

大凡听课,都有着明确的目的,绝不是平白无故为之。听课,蕴含着大学问。我认为,无论听何种类型的课,我们都要秉持实事求是的科学态度、虚心学习的求知态度以及研究问题的科研态度。就像俗话说的:“愚人不能从智者那里学到什么,而智者却能从愚人那里学到很多”。哪怕是一节看似不太成功的课,也必定有值得我们借鉴之处。我们要时刻提醒自己,别人课堂上出现的缺点,可能就是我们自身存在的不足。学会设身处地换位思考,想想如果自己上这节课会怎么做,能否避免同样的问题。如此这般,久而久之,我们便能在听课中快速成长。

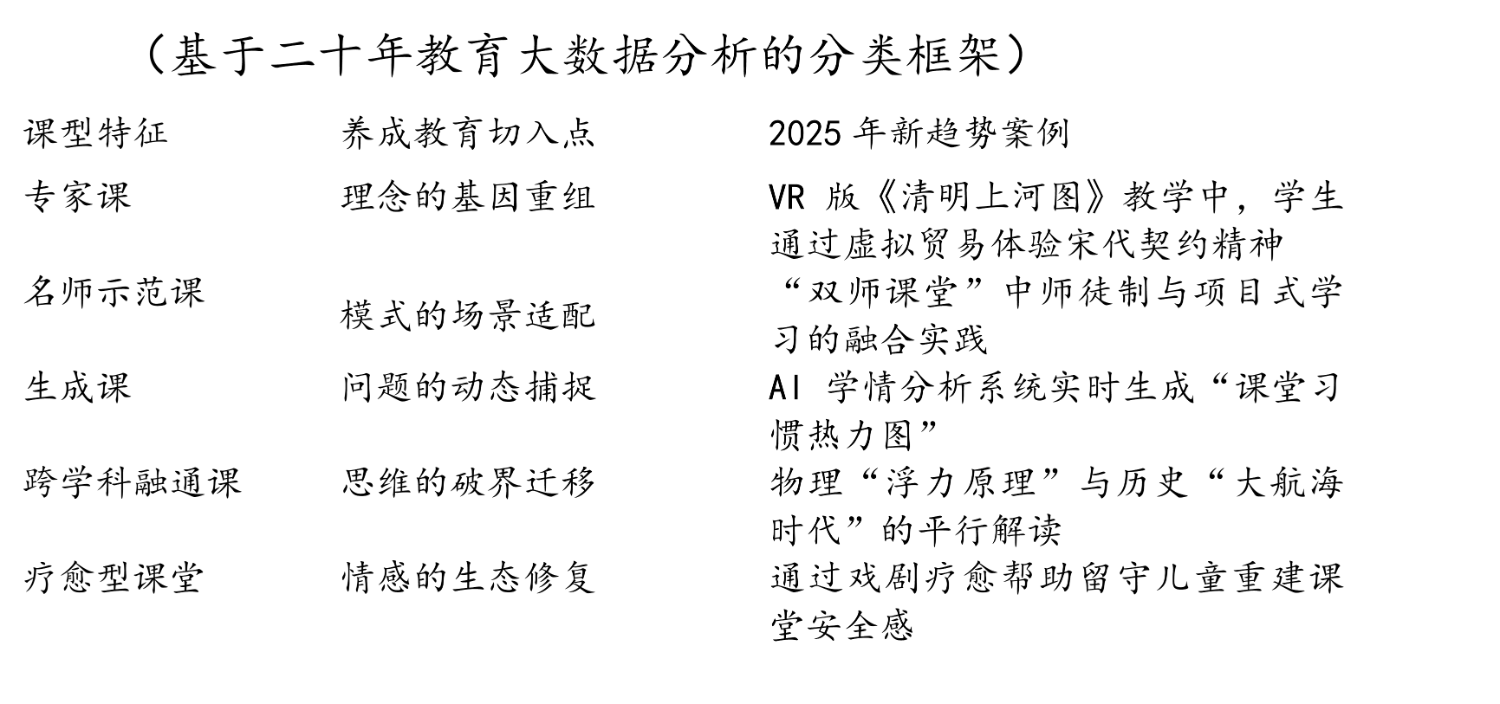

二、听课的多元视角:五类课堂的养成密码

听课的关键在于善于抓住课堂教学的焦点、适应点、问题点和闪光点,而这需要根据不同类型的课区别对待。

专家讲课和作课,他们将高深的理论与丰富的实践经验完美融合,给我们带来深刻的启迪。在与学生的互动中,他们灵活展现教学理念、方法和手段,为我们指引方向。这类课的焦点在于先进的教学理念和灵活的教学方法。对于我们而言,这是学习创新精神和能力的绝佳机会,助力我们向研究型教师迈进。在养成教育方面,我们可以学习专家如何将品德教育、习惯培养等融入教学过程,以先进理念引导学生形成良好的行为习惯和思维方式。

名师导课和示范课,虽不一定有高深理论支撑,但重在倡导和推广某种教学模式。这些课往往凝聚了众多教师的心血,是经过多次打磨的精华。教学环节和过程中亮点频现。我们听这类课,要结合自身教学能力和学生实际情况,找准适应点,学习名师风范,提升教学研究能力。在养成教育中,我们可以借鉴名师如何巧妙地将习惯养成的教育目标融入教学模式,通过课堂活动、互动环节等培养学生自律、专注等良好习惯。

教学观摩课和研讨课,带有浓厚的研究课堂问题的意识。无论课的成功与否,找准精确要解决的问题点是首要目的。这不仅有助于解决课堂教学中的实际问题,也是对我们自身解决问题能力的重新验证。即便有时未能如愿解决预期问题,但只要用心,往往能收获意外之喜。在养成教育范畴,我们可以关注观摩课和研讨课中针对学生行为习惯、学习习惯等方面存在的问题及解决方法,从中汲取经验,改进自己在养成教育中的策略。

常态课和生成课,是我们日常最常接触的课型,看似平凡,实则最具实际效果和意义。外地教师的取经课、新教师的学习课、同行间的互听课以及领导的推门听课,都属于此类。它们真实地展现了教师的基本教学能力和学生的课堂活动能力。虽然可能存在不足,但我们要善于发现亮点,正确看待缺点,切不可仅凭一堂课评价一位教师。

在养成教育中,常态课和生成课能让我们看到在日常教学中,教师是如何潜移默化地开展养成教育的,学生的习惯在自然状态下的表现和发展,从而为我们提供更贴近实际的教育思路。

如果在听课过程中,我们能够综合、准确地把握一堂课理论与实践的焦点、合乎自身的适应点、精确解决的问题点以及捕捉教学的闪光点,那将对我们的教育教学工作大有裨益。

三、听课的工具革命:从纸笔记录到智能共生

(数字化转型下的课堂观察方法论)

第三代听课记录模型

智能笔迹分析:通过压力传感器捕捉学生笔记速度变化,映射专注力曲线

微表情识别系统:AI分析42种面部表情,预警「伪参与」现象

脑波协同图谱:呈现师生脑区激活的同步率(适用于小组合作效能评估)

养成教育的「三镜」反思法

显微镜:聚焦具体行为(如学生举手前平均3.2秒的犹豫期意味着什么?)

望远镜:关联终身发展(今日课堂中的一次辩论,如何影响十年后的公民素养?)

棱镜:折射文化基因(《鲁提辖拳打镇关西》的教学设计是否暗含暴力合理化倾向?)

我认为,授课的教师有教案,上课的学生有作业,听课的教师也应该有“作业”,那就是听课记录和听课反思。

听课记录,不同于学生的随堂笔记。重点应放在记录授课环节、过程,以及教师与学生双边活动的关键步骤。对于自己感兴趣、值得借鉴的地方,用波折线标记并划“V”肯定;有疑惑的地方,用横线标记并划“?”待解;有争议的地方,用“口”圈注以便商榷。教师提问、学生回答要简略记录,学生的活动用“①、②、③……”数码标记,活动效率用“X”、“V”在数码后标记。教师的板书,则要在听课本后页详细记录,方便我们学习借鉴。这样记录下来,整堂课的优缺点一目了然,无需再进行生硬的分析与总结。

四、从技术赋能到教育返璞:听课者的精神突围

在这个算法主导的时代,我们更需要警惕技术异化。当我们在智慧教室记录下每秒400M的数据流时,请不要忘记:

数据的温度:某乡村教师用粉笔书写时的粉尘轨迹,可能比4K录播更能诠释“教书育人”的真谛

留白的智慧:一节“失败”的公开课中,学生突然提出的“无用之问”,恰恰是思维自由的明证

静默的力量:当教师停止讲授,教室里此起彼伏的翻书声,本身就是最美的养成教育乐章

我们要设身处地换位思考,并形成书面材料。结合养成教育思考,这节课在培养学生良好习惯方面有哪些成功之处?哪些地方还可以改进?如果是自己授课,怎样更好地将养成教育目标融入教学环节?通过这样深入的反思,不断优化我们的教育教学行为,切实推动养成教育在课堂上落地生根。

结语:教育的“第三空间”

各位同仁,当我们以“听课者”身份走进课堂,实则是以教育人类学家的姿态,参与一场永不停息的文明对话。让我们携手缔造这样的教育图景:

在这里,

每个板书符号都在诉说价值观

每声课堂问答都在雕刻人格

每次眼神交汇都在编织命运共同体

愿我们共同持守这份教育的庄严与浪漫。

谢谢大家!

(本文融合枫叶教育网2005年8月27日经典文献与斯坦福大学2024年课堂观察白皮书核心成果)