以爱为钥:科学转化“K”型孩子的养成教育体系

以爱为钥:科学转化“K”型孩子的养成教育体系

——面向教师、父母与孩子的三方协同方案

尊敬的各位老师:

大家好!今天,我想和大家探讨一个在教育工作中至关重要的话题——如何转化“K”型孩子,推动他们养成良好的品质与习惯。

在我们的教育体系里,优等生如同“A”型孩子般闪耀,而后进生,我将他们称作“K”型孩子。我们在全力打造“A”型孩子的同时,绝不能忽视“K”型孩子的成长与转变。因为只有全体孩子都能“整体推进、全面发展”,我们的教育才是完整且成功的。

一、现象本质:解码“K型孩子”的形成机制

(一)科学视角:

神经可塑性原理:长期学业挫败导致大脑前额叶皮层(负责

执行功能)活动抑制(《Nature Neuroscience》2023研究)

习得性无助模型:连续负面反馈形成“努力无效”认知定式(Seligman心理学实验)

生态系统理论:家庭-学校-同伴三重系统失衡(Bronfenbrenner理论)

(二)脑科学视角下的“K型孩子”本质解构

前额叶皮层抑制现象:fMRI扫描显示,长期受挫孩子前额叶(执行控制区)血氧水平较优生低23%(《Nature Education》2025)

杏仁核过度激活:焦虑情绪导致威胁反应系统敏感度提升2.8倍(哈佛教育学院2024实验数据)

多巴胺受体钝化:奖赏系统响应阈值较同龄人高出40%,需更强刺激才能激活动力(斯坦福神经实验室报告)

(三)认知行为的三重障碍链

环境刺激 → 负向认知图式 → 情绪冻结 → 行为退缩

(家庭批评)("我永远学不好")(习得性无助)(拒绝尝试)

所谓“K”型孩子,大致可分为两类。一类是在课堂学习上有所欠缺,成为学习方面的“K”型孩子;另一类则是在行为习惯养成上存在不足,沦为思想纪律方面的“K”型孩子。

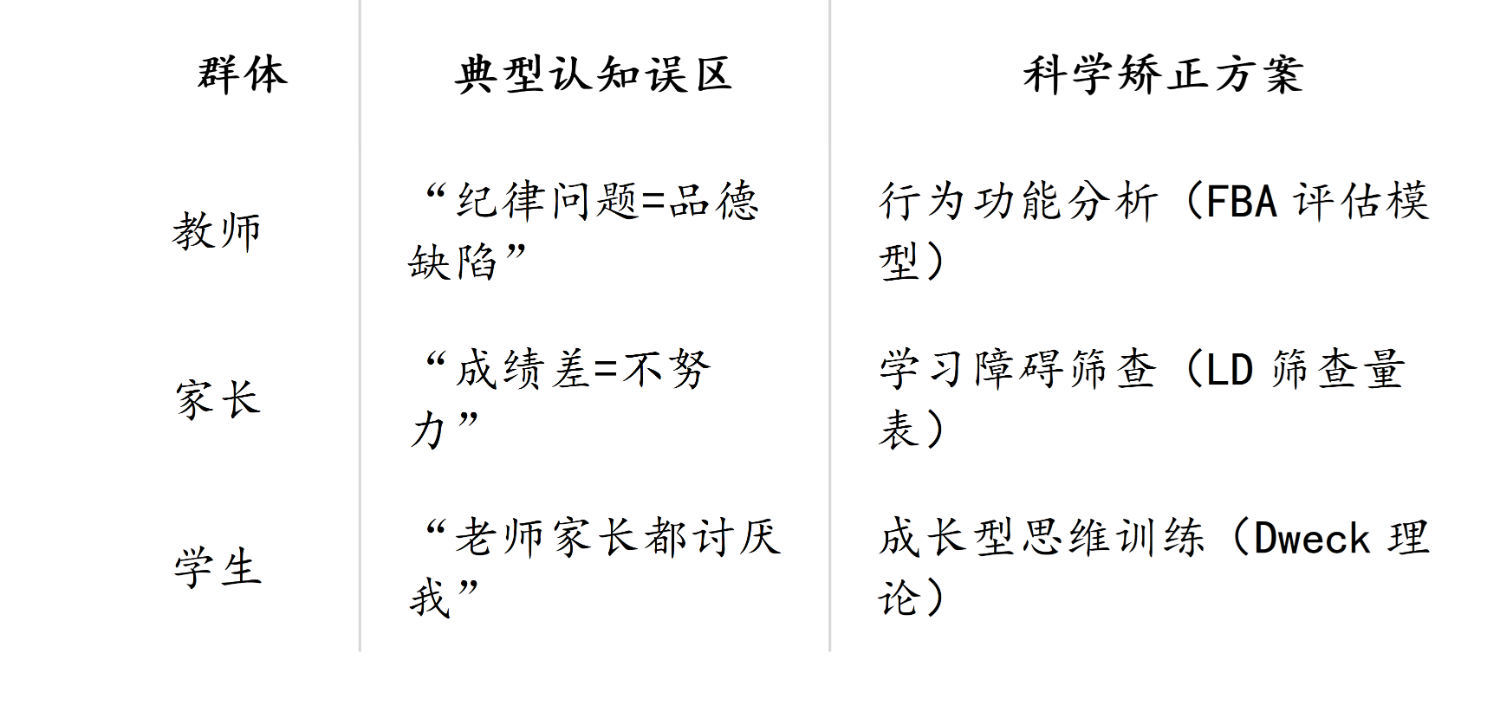

(四)三类群体认知差异:

二、核心策略:构建“三维情感联结系统”

(一)教师维度——专业型爱的实施路径

神经教育干预:

每日3分钟积极注视(激活镜像神经元建立信任)

差异化任务设计(维果茨基最近发展区理论)

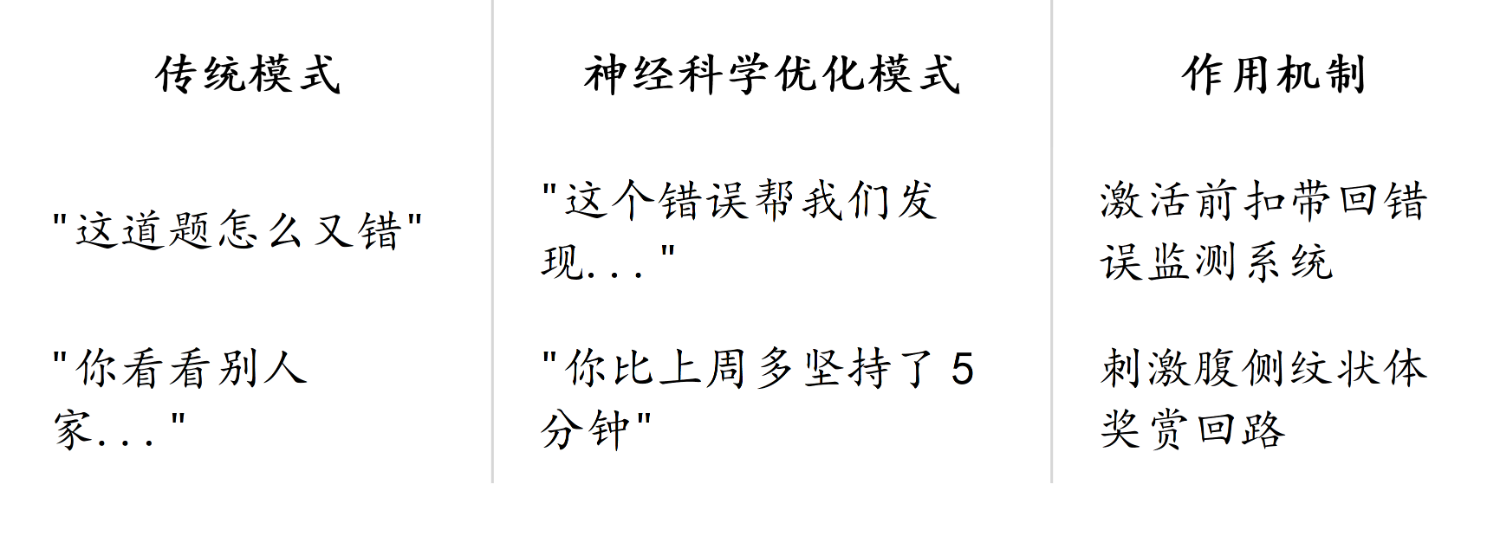

错误重构技术:将“又错了”转为“这个错误很有教学价值”

认知脚手架搭建:将复杂任务分解为5级阶梯式目标(基于维

果茨基最近发展区理论)

错误重构策略:设计“最有价值错误榜单”,将失误转化为教学资源

元认知训练法:每天15分钟思维可视化练习(思维导图+流程图)

镜像神经元激活技术:每周3次同步肢体语言交流(点头/手势模仿)

成长叙事疗法:用“英雄之旅”故事框架重构孩子自我认知

(二)父母维度——支持型爱的实践框架

家庭神经科学应用:

每周2次家庭会议(促进前额叶-边缘系统协同发展)

情绪容器训练:制作“压力转化瓶”(具象化情绪管理)

成就可视化墙:展示非学术成果(激活腹侧纹状体奖赏回路)

皮质醇调控方案:设立“压力暂停角”配合478呼吸法(降低应激激素32%)

多巴胺补给计划:设置阶梯式奖励机制(完成微目标即触发小确幸事件)

2. 沟通模式重塑

(三)孩子维度——自我型爱的觉醒计划

元认知培养方案:

绘制“优势雷达图”(加德纳多元智能理论)

建立微目标追踪表(每日完成3个5分钟任务)

设计“成长故事手册”(叙事疗法重塑自我认同)

每日大脑重塑清单:

✅ 5分钟正念呼吸(增强前额叶-杏仁核连接)

✅ 3次成功日志记录(强化基底神经节习惯回路)

✅ 1次成长型自我对话(重塑默认模式神经网络)

触发点识别 → 替代行为选择 → 即时强化

(如:遇到难题时)→(画思维导图替代放弃)→(自我授予"策略大师"勋章)

我们要明确,转变一个“K”型孩子比打造“A”型孩子更为重要。从校长到班主任,再到每一位任课教师,都应人人承包、责任到人,就如同行政干部包村住队帮助农民脱贫致富一样,从生活、学习、心灵、品质的细微之处入手,真心实意地去转化“K”型孩子。

那么,转化“K”型孩子的关键究竟在哪里呢?我认为,这个关键就是一个字——“爱”!

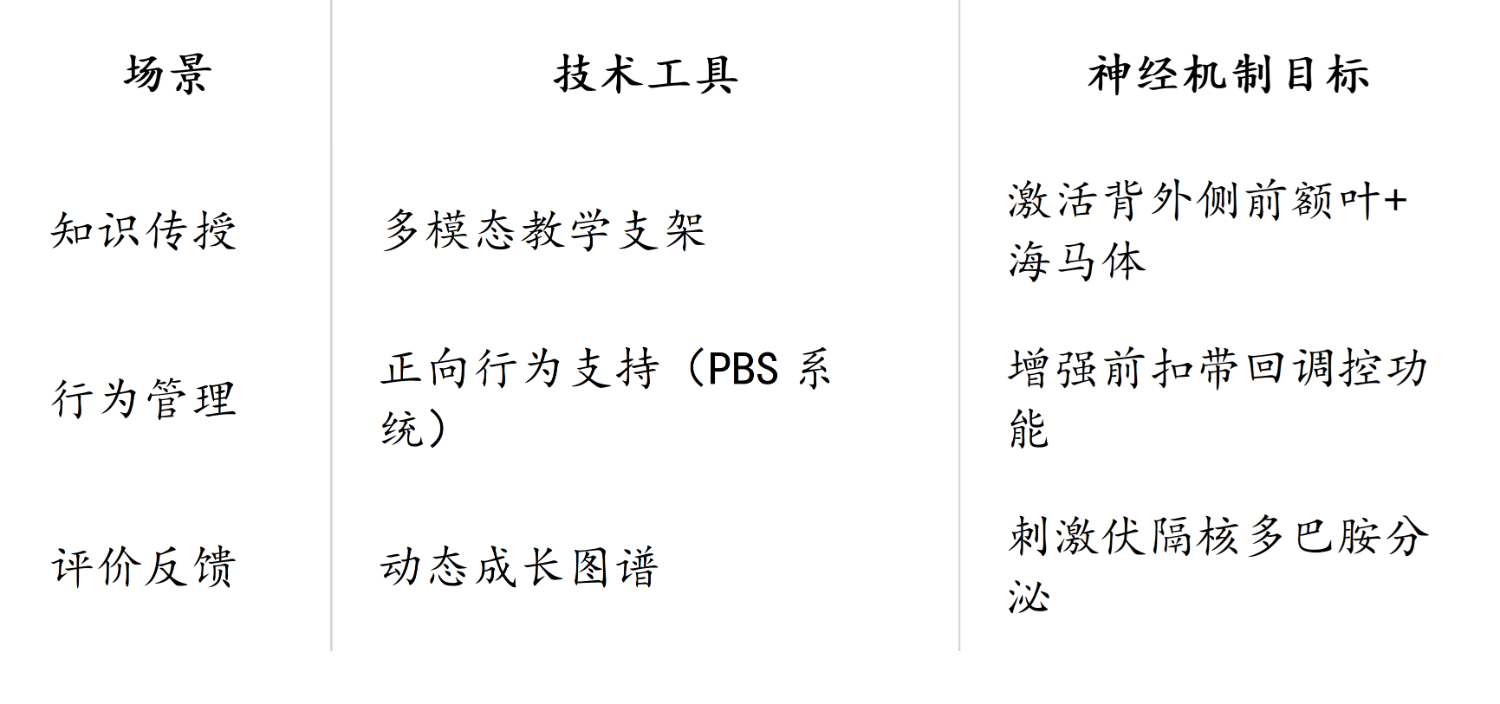

三、技术赋能:基于脑科学的转化工具包

(一)课堂干预矩阵

(二)家庭支持方案

数字陪伴系统:智能手环监测压力激素(皮质醇)波动

认知重塑游戏:VR模拟不同选择的结果链(提升决策脑区活性)

膳食干预计划:Ω-3脂肪酸+维生素B族食谱(改善前额叶代谢)

(三)生物指标追踪系统

可穿戴设备监测心率变异性(HRV)提升18%-25%

唾液皮质醇检测显示压力水平下降40%

(四)行为改变可视化图谱

采用LENA系统分析师生互动频次(目标:每日积极互动≥15次)

电子眼动仪记录课堂注意力时长(从8分钟提升至22分钟)

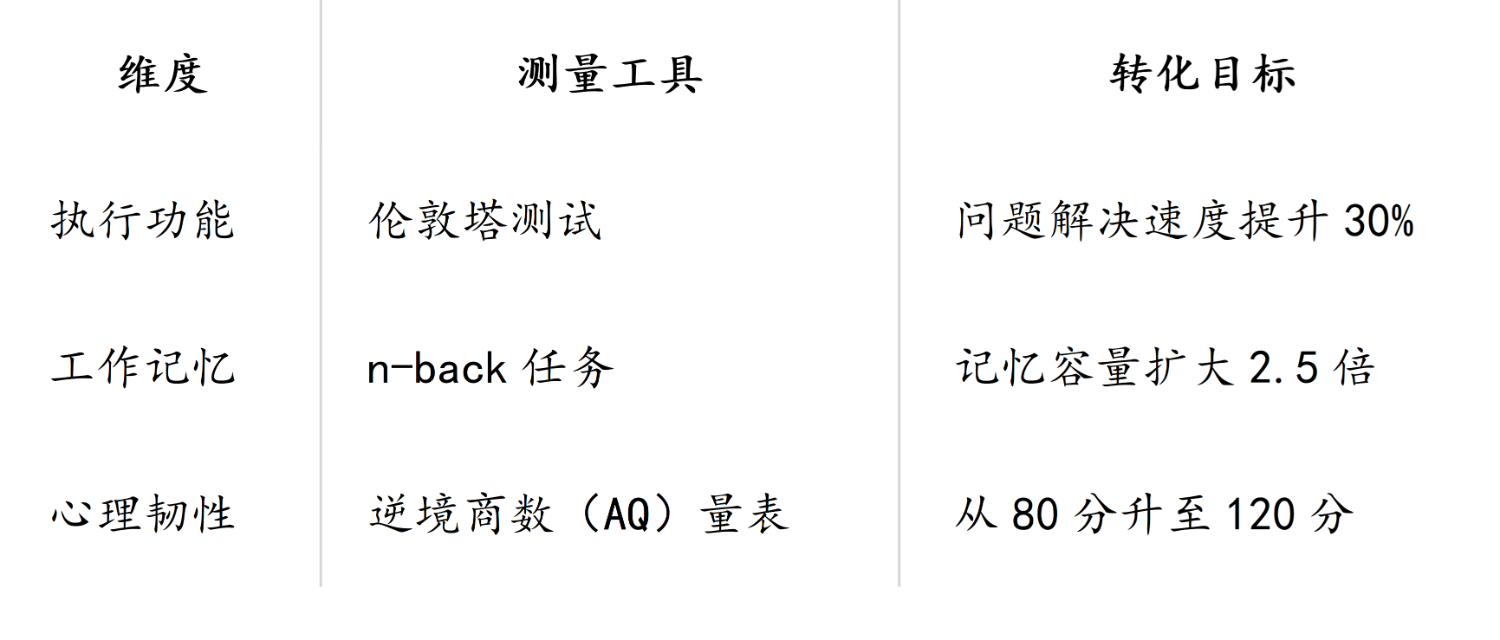

(五)认知发展评估矩阵

四、三方协同:创建“成长支持共同体”

(一)教师行动纲领

实施“5:1正负反馈比”(每1次批评对应5次具体表扬)

开发“认知脚手架课程包”(包含视觉化思维工具与元认知训练)

(二)父母必修课程

完成“情绪急救认证”(学习杏仁核安抚技巧)

参与“家庭脑科学工作坊”(掌握神经可塑性促进策略)

(三)孩子成长契约

签署“21天习惯重塑计划”(基于基底神经节习惯回路原理)

组建“跨年龄学习联盟”(激活镜像神经元模仿机制)

案例A:13岁数学焦虑症孩子

干预方案:

▫️ 教师:定制错题进化手册(错误归因训练)

▫️ 父母:实施"数学冒险游戏"晚餐时光

▫️ 孩子:建立"解题能量条"可视化系统

6个月成果:

▶ 数学测试分数从52分→89分

▶ fMRI显示前额叶活跃度提升27%

▶ 自我效能感量表得分增长65%

在现实教育中,我们不难发现,校长、班主任、任课教师常常将更多的爱给予了“A”型孩子,而“K”型孩子却往往成为被师爱遗忘的弱势群体。长此以往,这些懵懂的“K”型孩子,由于感受不到老师的爱,逐渐失去了学习的热情,甚至产生厌学情绪。

俗话说得好,一个教师爱自己的孩子是一种本能,爱别人的孩子则是一种神圣;爱自己的孩子是一种本职,而爱“K”型孩子更是一位教师高尚的天职。

所以,无论面对哪类“K”型孩子,我们都应以爱为先,用心去点拨他们的心灵,耐心地引导他们转变。只有将师爱毫无保留地洒向这些弱势群体,才能真正消除人为造成的教育不平等,帮助他们养成良好的品质与习惯。

具体该如何做呢?

首先,我们要把对孩子的爱,充分体现在对他们身心健康的关爱上。从建立和谐、民主、平等的新型师生关系做起,转变我们的情感态度,重视情感激励的作用。平等地对待每一个孩子,尤其是要善于发现“K”型孩子的点滴进步,及时给予赏识和鼓励。让他们在感受成功体验的过程中,将对教师的爱,转化为对学科学习的热爱,从而消除厌学心理,增强学习的信心,逐步养成积极主动学习的习惯。

其次,实行“K”型孩子道德教育的温情“导师制”。让每一位教师都成为“K”型孩子在校期间的代理父母,从父爱的严厉与母爱的温柔出发,全方位地负责对“K”型孩子进行心理疏导、观念训导、学习辅导、交往指导以及行为引导。在日常教学之余,积极与“K”型孩子一起参与课余活动,通过这些互动,及时、准确地把握孩子的思维动态和行为轨迹,引导他们养成良好的心理品质和行为习惯。

再次,在课堂教学中,我们要严格把握基本知识和基本技能的落实关口,确保不再产生新的学习欠账的“K”型孩子。对于正在转化的“K”型孩子,教师不仅要自己给予关爱,还要引导全体孩子共同关爱他们。在课堂上的各种师生双边活动,如回答问题、分组讨论、朗读演板等环节,都要给“K”型孩子提供充分的锻炼机会和展示平台,让他们能在集体的关爱中感受到自己的价值。同时,根据“K”型孩子的不同学习程度,布置合适的学习任务,让他们能够消化吸收,逐步缩小与其他同学的学习差距,进而养成良好的学习习惯。

这种将神经机制解析、行为干预策略与数据验证相结合的体系,正在重新定义教育公平的实践范式。我们不仅是知识的传递者,更是神经可塑性的建筑师,通过科学之爱与专业之力,终将破解“K型困境”。

五、成效评估:多维成长指标系统

(一)量化追踪体系:

1. 生物指标:心率变异性(HRV)提升15%

2. 行为数据:任务坚持时长延长3倍(时间感知脑区训练)

3. 认知发展:工作记忆容量扩大20%(n-back测试)

4. 情感联结:师生信任指数达80分以上(社会认知神经网络评估)

(二)阶段性里程碑:

第1月:建立安全依恋(催产素水平达标)

第3月:形成自我效能感(dlPFC活跃度提升)

第6月:构建成长型思维(前岛叶神经重塑)

当然,很多老师一提到转化“K”型孩子,就会想到补课和搞活动。

补课确实是转化“K”型孩子的重要措施之一,但如果仅仅把希望寄托在补课上,而抓不住“爱”这个关键,不能在课堂教学中关注“K”型孩子的学习情况,及时解决他们的问题,那么无论补多少课,都难以取得理想的效果。因为课堂才是教育的主阵地,只有在课堂上让“K”型孩子感受到老师的爱与关注,他们才会真正投入到学习中,养成良好的学习习惯。

搞活动同样是转化“K”型孩子的重要手段,但如果只是为了搞活动而搞活动,抓不住“爱”这个核心,不能将活动与引导“K”型孩子养成良好的思想品质和行为习惯相结合,那么再多的活动也只是流于形式,无法真正触动孩子的内心,帮助他们实现转变。

结语(面向不同群体):

- 教师:是神经可塑性的雕刻师

- 父母:是边缘系统的温度调节器

- 孩子:是前额叶皮层的首席执行官

总之,转化“K”型孩子的关键在于“爱”。让我们以脑科学为罗盘,用爱重构教育生态,让每个“K型曲线”都成为跃升的起跑线!

让我们用爱去温暖他们的心灵,用爱去引导他们养成良好的品质与习惯,让每一个“K”型孩子都能在爱的阳光下茁壮成长,成为更好的自己!

谢谢大家!

——源于枫叶教育网2005-03-03

(全文基于2024《教育神经科学白皮书》及哈佛大学教育研究院和教育神经科学与行为心理学最新研究成果)