从流水线到人生线——论养成教育的社会化实践

——以灵宝“阳光工程”学员祁金乐的打工实录为镜

尊敬的各位教育同仁、家长、同学们:

大家好!

今天,我想带大家走近一位普通农村青年的故事。他叫祁金乐,河南灵宝阳店镇李曲村人,初中毕业两年后通过“阳光工程”培训进入苏州玩具厂打工。在与他的对话中,我听到了这样一句话:“打工本就挣不下多少钱,但出来能增长见识,对自己的人生有另一种认识。” 这句话,恰恰揭示了养成教育的真谛——教育的终极目标,不是培养精致的利己主义者,而是锻造能在现实土壤中扎根生长的生命。

一、案例切片:流水线上的养成课堂

在祁金乐的高频车间里,我们看到了工业化时代最朴素的养成教育场景:

规则意识养成:次品罚款制度倒逼精准操作

抗压能力训练:每月600元生活费下的生存挑战

价值认知重构:从“苏州人不把河南人当人看”到“管理对谁都一样严格”的心态转变

这让我想起陶行知先生的名言:“生活即教育,社会即学校。” 当我们在教室里讲授《职业生涯规划》时,祁金乐们正在用身体丈量这些课题:

经济理性:比较周边工厂薪资与罚款风险

自我认知:坦言“当老板”的理想与现实的落差

成长自觉:将月薪1180元定义为“掏学费长见识”

二、现象透视:被忽视的“社会化养成”

当教育焦虑聚焦“985录取率”时,祁金乐代表的群体正在用另一种方式完成社会化课程:

1. 生存教育的实践场

从带300元闯苏州到学会“向工友借钱”的社交智慧;从“高频车间”专业术语的生疏到成为样品车间熟练工;从认为“管理人员不把工人当人看”到理解“严格管理的普适性”。

2. 价值观的淬炼炉

劳动观:接受“吃苦准备”与“挣钱不易”的现实教育

成长观:领悟“上学不是唯一出路,但选错路也要坚持到底”的生命哲学

尊严观:经历地域歧视的刺痛到建立“用劳动赢得尊重”的信念

这些经历,恰如德国教育家凯兴斯泰纳所言:“公民教育的目标,是使人成为自己职业的艺术家。”

三、教育反思:从“阳光工程”看养成教育的三重突破

祁金乐的案例,为新时代养成教育提供了鲜活注脚:

1. 空间突破:从教室到车间的教育迁徙

“阳光工程”的价值不在于教会热合技术,而在于搭建从乡土中国到工业文明的过渡桥梁;当学生在流水线上理解“次品=罚款”时,比任何说教更能培养质量意识。

2. 目标重构:从“避免淘汰”到“主动成长”

祁金乐对初三学生的建议:“选好一条路,哪怕错,也要错到底”;这看似偏激的宣言,实则是底层青年对“选择即责任”最朴素的认知。

3. 评价革新:看见“非标准答案”的生命力

从“杂志文艺类”的业余阅读到“想有自己一番事干”的朦胧理想;这些碎片化的成长,恰是养成教育最珍贵的萌芽。

四、行动倡议:构建“全人生”养成教育体系

面对祁金乐“不知道离开工厂后干什么”的迷茫,我们需要更系统的教育响应:

1. 学校层面:开设“现实认知课程”

将打工者访谈、工厂管理案例纳入德育课堂;用《申联塑胶厂次品罚款制度》讲解契约精神

2. 政府层面:升级“阳光工程”内涵

从技能培训转向“职业素养+心理建设+法律维权”综合培养;建立务工青年“成长档案”,追踪五年职业发展轨迹。

3. 社会层面:营造“终身养成”生态

企业设立“工友书吧”,将文艺杂志升级为职业技能书籍;媒体传播“祁金乐式成长故事”,破除对务工群体的刻板印象。

结语:让教育回归生命的整全性

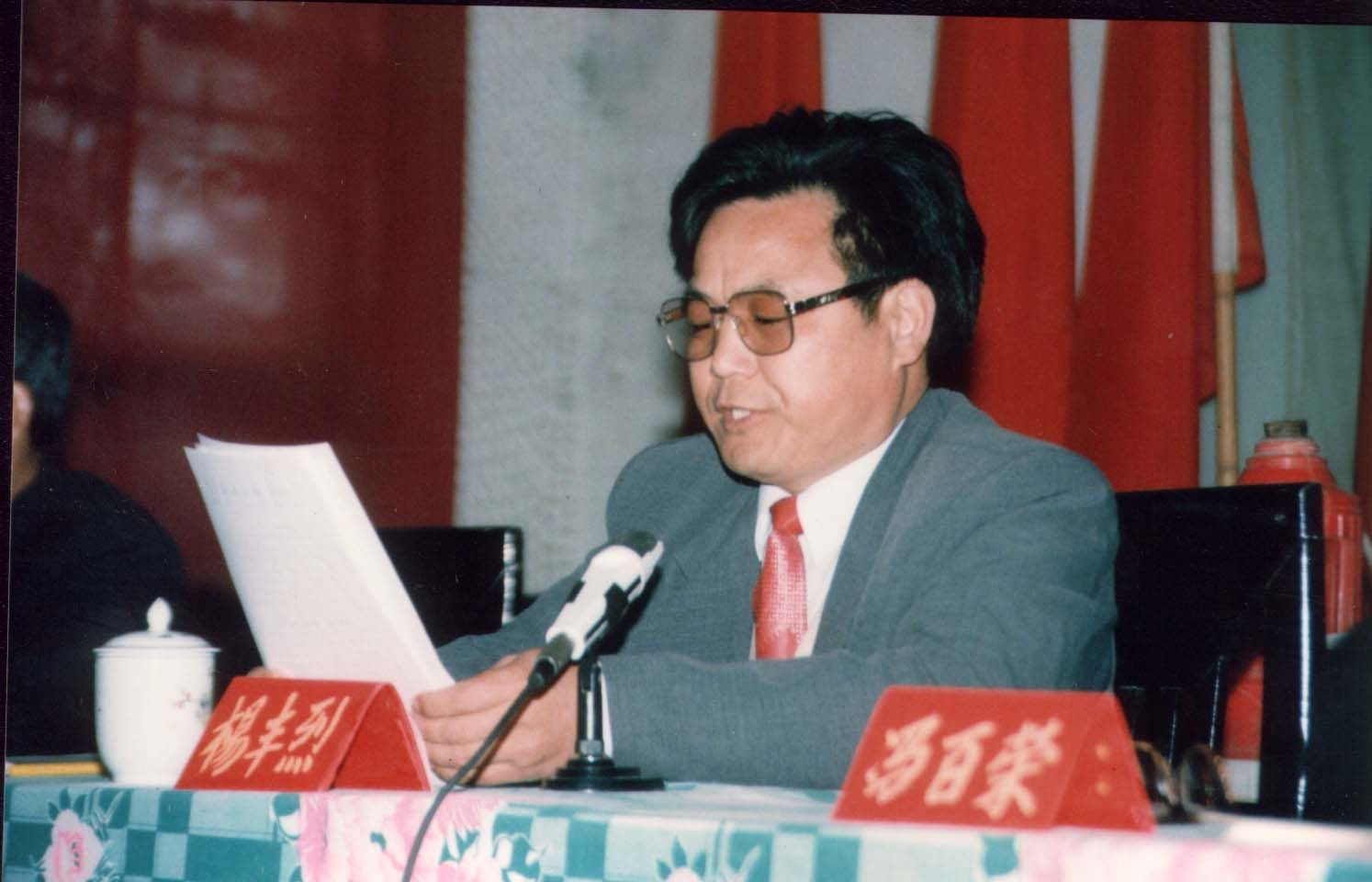

当祁金乐在访谈最后笑着说“杨主任说话算数,我相信”时,我看到的不仅是一个打工青年对家乡干部的信任,更是教育最本真的力量——在机器轰鸣的车间里,在月薪千元的现实中,依然保持着对“自己一番事干”的期待。

让我们以更广阔的视野践行养成教育:

在流水线的精度要求中看见工匠精神;在地域歧视的阵痛中培育文化自信;在“错到底也要坚持”的选择中尊重生命韧性。

因为真正的教育,从来不是塑造完美标本,而是让每颗种子都能找到属于自己的生长方式。

谢谢大家!