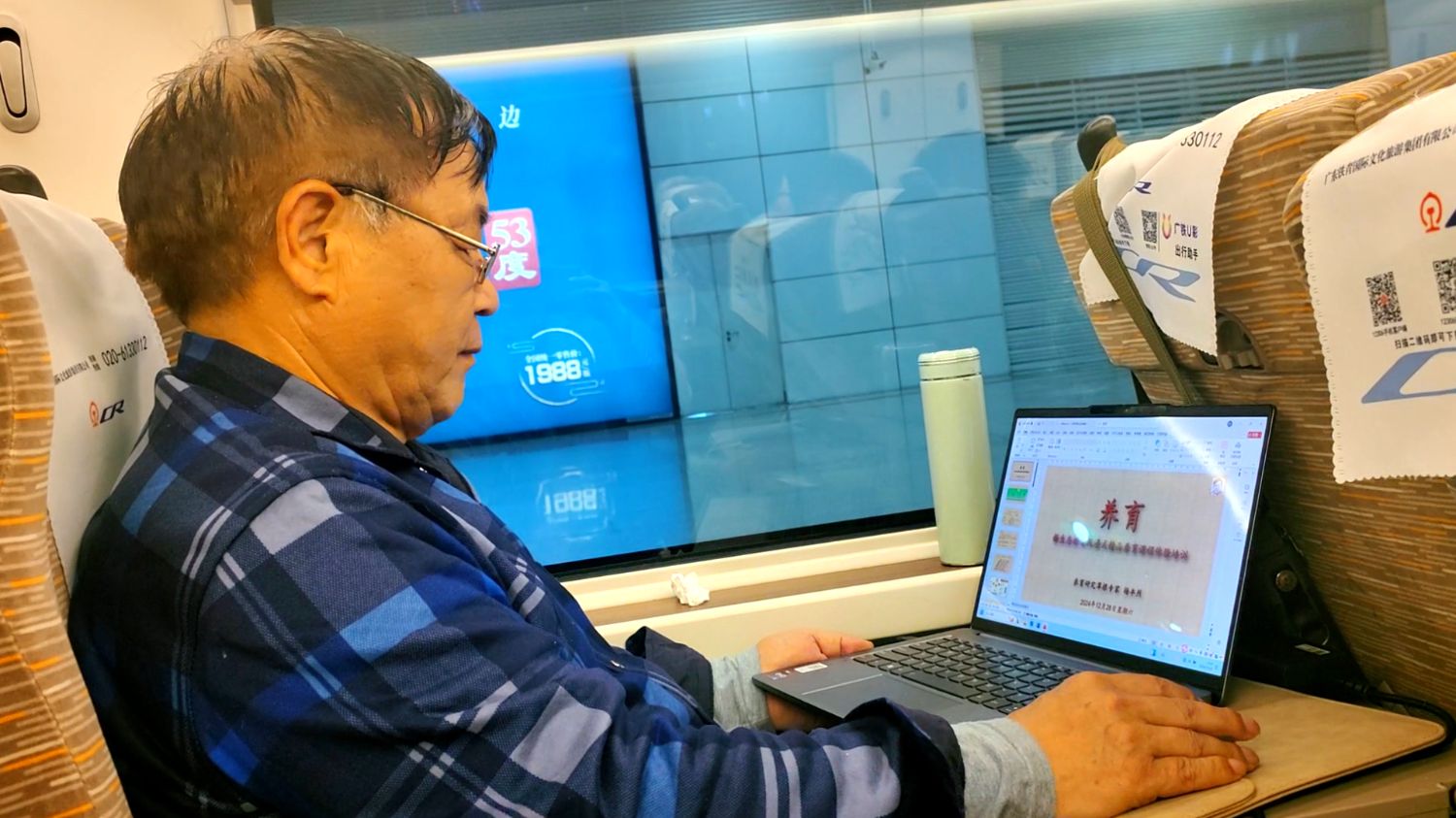

《养育》第一章 养育之道

帮助父母探寻养育真谛,解锁教育生活、实践与协同育人密码。如果,亲子共读《养育》的话,就好像孩子课前“偷”看了老师的教参,上课时,啥都会。

咱说的“养育之道”,是让父母与孩子在简单与艰难之间寻找平衡。

其实,养育,简而言之为“养成教育”。其简单之处在于,它印证了“三岁看大,七岁看老,十二岁定终身”这一朴素真理。然而,养育的艰难之处在于,它不仅是供给物质需求、保障生存成长的抚养过程,更是一场关乎“父母思想决定孩子格局,父母言行塑造孩子品格”的精神传承。

所以,养育之“道”是生命成长的规则与边界。

这个“道”,可以理解为生命成长的客观规律。犹如公路上的黄线、白线、实线、虚线——每一条都是不可逾越的生命线。具体而言,这些规则体现在:家庭维度——家风家训的精神传承;学校维度——校风校训的价值引领;社会维度——村规民约的集体约束;制度维度:法律法规的刚性规范。这些规则共同构成了养育的“交通系统”,指引着生命成长的方向与边界。

由此,可以引出一个词语叫“尊道贵德”。遵守生命成长的客观规律“道”了,那就具有了生存的素养“德”。那么,养育就是读“懂人性的个性,激发个性的德性”。

基于对养育本质的深刻理解,我认为养育应当涵盖“家庭教养、学校教育、社会教化”三个维度,构建起“家校社”一体化的素质教育新生态。在这一生态中,家庭是根基,提供情感滋养与价值观启蒙;学校是桥梁,搭建知识体系与能力培养平台;社会是熔炉,锤炼实践智慧与社会适应力。唯有三者协同发力,才能真正实现“全人教育”的理想图景。

生命的成长如同一棵树的年轮,其质地与形态始终镌刻着养育的印记。当我们以全景视角审视养育——它早已突破传统认知边界,成为融合家庭教养的根基性、学校教育的系统性与社会教化的延展性三位一体的生态工程。这种“家校社”协同共育的新范式,本质上是一场指向未来的教育革命。

在这场变革中,“高品质教育生活”重构成长场景,“新生态教育实践”激活育人动能,“家校社协同育人”重塑关系网络。它们不仅是顶层设计,更需在实践中反复验证、迭代更新。值得关注的是,父母作为这场变革的第一行动者,将在这一过程中实现自我蜕变与教育认知的升华。