雄关锁道,函谷关前风云消 (“崤函古道探幽”系列之四)

如果有人要问,在古老的华夏大地上是否有一个融紫气和杀气于一体的地方,那么我就会说,这个神奇的地方就是位于灵宝市的函谷关了。难以想象,当蜿蜒穿行于崤山的一条古道延伸到了昔日桃林要塞的稠桑原,突然被一座雄关拦腰锁住,崤山古道与函关古道共同构成了闻名遐迩的崤函古道,这宏伟壮观的场面实在令人惊叹不已。那一刻,站在关前的我,不由得举起了大拇指。

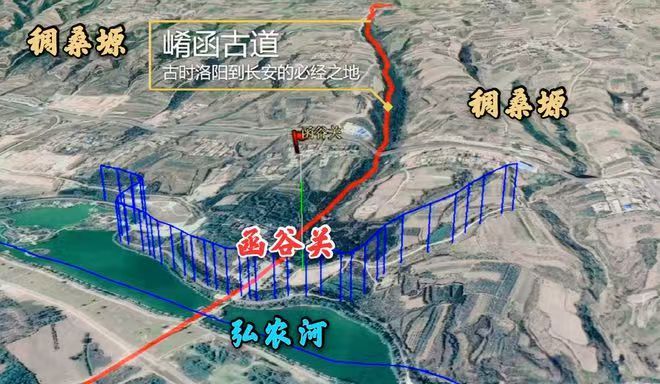

“双峰高耸大河旁,自古函谷一战场”。崤函古道向西的路线是新店——灵宝(稠桑驿)——阌乡——高柏——太要——阌底——潼关,这条路自古至今没有大的变化,而函谷关就雄立在古道上。函谷关位于灵宝市函谷关镇王垛村,该关西据高原,东临绝涧,南接秦岭,北塞黄河,因其地处“两京古道”,紧靠黄河岸边,关在谷中,深险如函,故称函谷关。是中国历史上建造最早的雄关要塞。该关又称周秦函谷关,原关早在楚汉相争时被楚霸王项羽烧毁,现在我们见到的关楼是仿照画像砖上函谷关的图形仿建的,名曰“丹凤楼”。崭新的关楼,却包含着古老而厚重的历史印迹。

看着冷冰冰的古代夯土墙残迹,看着“兵器库”里陷入泥土中密密麻麻的箭头,我仿佛又回到了那刀光剑影的年代。走进函谷关,仿佛就走进了成语典故的世界里,诸如“紫气东来”、“鸡鸣狗盗”、“公孙白马”、“玄宗改元”、“终军弃繻”等等,不一而足。在这里,不只是昔日东来的紫气缭绕在函谷关上,而且还始终折射着光耀千秋的中华文明之光。函谷关锁住了古道,然而雄关却成就了《道德经》这一千秋宝典,老子著书后,骑青牛出关西行而去,而接下来,刀光剑影的人马厮杀声却成了函谷关的主旋律。

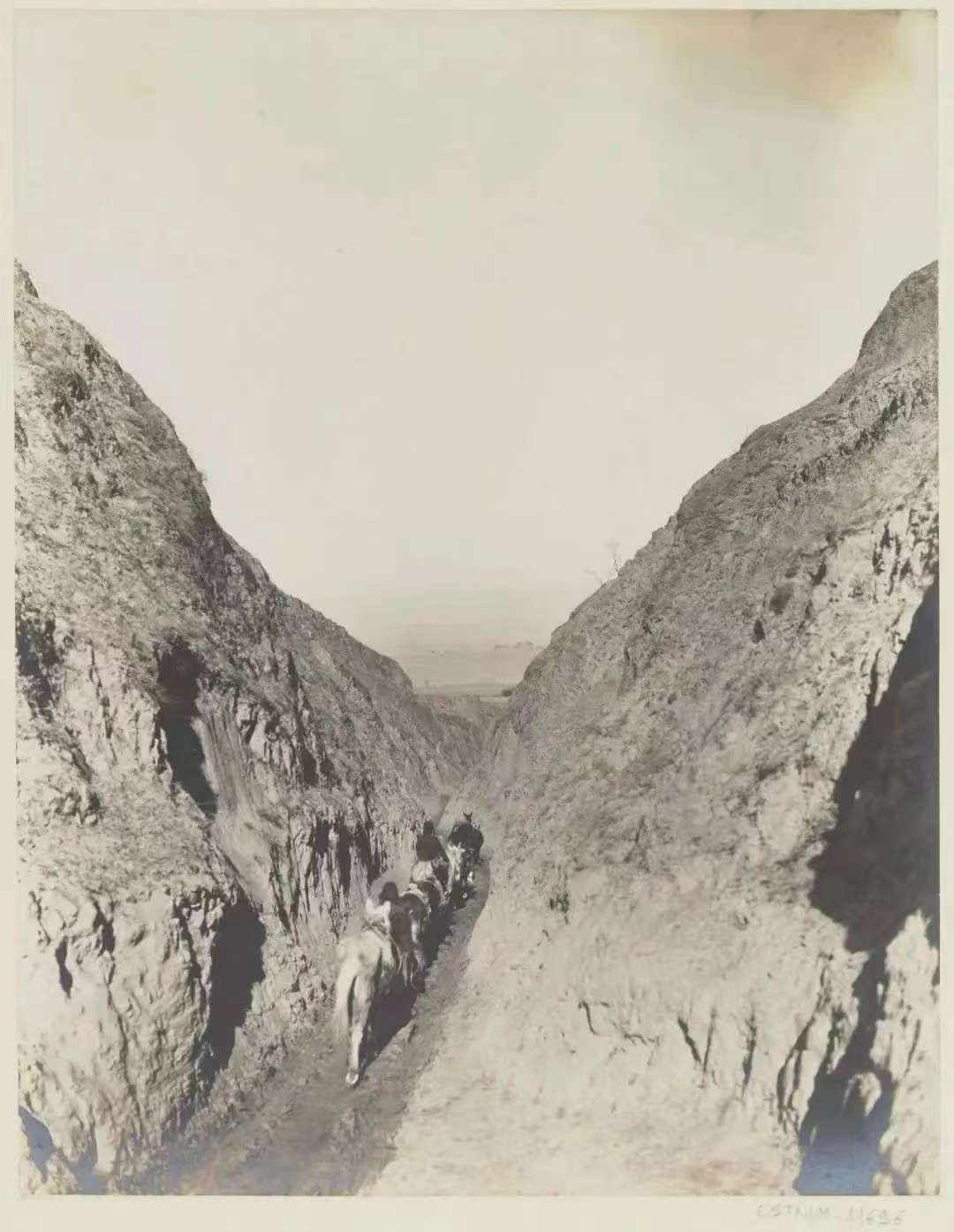

“天开函谷壮关中,万古惊尘向北空”。走进关门,前行不远,一块石碑赫然耸立,上面刻着“函关古道”几个大字。沿小道迤逦前行,猛然见一座关楼耸立谷中,上面写着“函关古道”、“ 威震关中”的字样。秦函谷关,就是位于稠桑塬一个大裂缝的口子上,长约七里,深有近十七米,几乎贯穿稠桑塬。关楼紧扼古道咽喉,上面旌旗猎猎,迎风招展,情景再现,古风浓浓,颇有古代那种“一夫当关,万夫莫开”的雄关锁道的场景。关楼之后,一条古道蜿蜒曲折延伸,一直伸向险不可测的苍翠谷中。沿古道小心翼翼地趋步前行,但见小道极其狭窄,两侧山坡上的树木遮天蔽日,地势险要,素有“车不方轨,马不并辔”之称,也往往用“丸泥可塞”来形容。

也许,岁月的确就像是一把锋利的刻刀,不仅雕塑着人们渐渐老去的容貌,而且还在雕刻着山河形胜的面貌,观之望之,不禁使人连连感叹,使人感叹大自然“沧海变桑田”的易容术和造化之功。我忽然想起了函关古道中间关楼下面的侧壁,只见土层下面压着一层鹅卵石,这就说明这里与附近的弘农涧河有着一定的密切关系。千百年来,大自然的塑造力不可小觑,风蚀与雨水冲刷都会影响地貌的状态。因而,函谷关看上去不如书上记载那么险要,这也就在情理之中了。据说,当地农民在函谷关附近地里曾挖出古代尸骨,上面满是箭头的痕迹,可见当时战争的惨烈程度。望着隐没于翠色山谷之中的函关古道,只见那古道幽深而不可测,一种神秘感和恐惧感不禁油然而生。

如果说,你只是去了灵宝王垛的函谷关,而没有去灵宝孟村看一下“函谷夹辅”,没有去寻觅一下曹魏函谷关的遗迹,那么你就没有把历史上完整的崤函古道上的函谷关全部游览完。曹魏函谷关旧址位于灵宝市东北20公里处,距秦关北5公里,又称作“大崤关”、“金陡关”。曹魏函谷关原本是曹操运输粮草的官道,魏正始初年弘农太守孟康在运粮道的入口修建了关楼,后来成为东达洛阳、西接长安的重要交通干线。然而,在抗日战争期间,关楼被毁于战火,遗址又被三门峡水库淹没,现在仅存古道和烽火台遗址。

沿着一条通向沟谷中的小路向前行进,不一会儿就来到了孟村村的老村旧址。刚在土沟的一处山坡处转弯,忽然,一座古色古香的建筑赫然眼前,默默地耸立在绿树掩映的沟里,周围是寂静的田野和枣树,一切似乎都沉浸在这对往事的回忆之中。在亭楼旁,一块石碑上面写着“函谷夹辅”,好像在告诉着人们这个建筑的身份。“函谷夹辅”位于灵宝孟村旧村的小山谷里,因处在周秦函谷关和曹魏函谷关两关夹道中,故而得名“夹辅”。夹辅外形像炮楼,砖木结构,歇山顶式四角楼,二层建筑,外门额上书“函关夹辅”,内门额为“灵竹善在”。 背面刻“孟尝逆旅”(孟尝君暂居之所)。据民间传说,战国四公子之一的孟尝君逃离秦国时曾藏身于此,当地人为纪念他而建亭,该村也因此改名为孟村。据考为明代建筑,现存建筑由清代进士薛书常之子薛国仁于1886年重修。

走进孟村里,能感受到这个古老的传统村落正焕发着生机,布局整齐,美观素雅,内涵丰富,焕然一新的村落让人眼前一亮。暮春时节,村子里不仅飘着枣花的香味儿,而且还飘散着浓浓的文化韵味。而且奇特的是离魏关不远处有个夏朝关龙逄的墓,这与雁翔关附近有个夏后皋墓一样,古关埋有夏朝古墓,真是有点巧合的意思。关龙逄,又名豢龙、关逢、龙逄。相传为古代豢龙部族的后代,夏朝末年的贤臣,以忠谏闻名,是中国历史上第一位因进谏而死的忠臣。据说,夏桀荒淫无道,关龙逄多次进谏未果,最终以献“黄图”死谏,被桀囚禁杀害。清末民国初年,墓旁还有陵庙。后来,陵庙在战火中被夷平,墓前立碑也毁于战火,现仅存数尺高的土冢。

“函谷关外万山侵,峰峦叠嶂如云深”。登上孟村的高坡上,但见沟中郁郁葱葱,草木茂盛,沟里幽深,掩映在绿色的林木之中。岁月悠悠,往事如烟,昔日高耸的魏关消失在历史的云烟中。在沟谷里细细捕捉那遥远历史的信息,用心来感悟昔日那回荡在谷中的车马的回音。站在高坡上,极目远眺,但见远方黄河如练,田野平阔,绿意滚滚,那昔日的曹魏函谷关隐约就呈现在远方,如幻似梦。细细观看地势,又见沟壑纵横,山峰夹峙,雄关锁道,一条小道隐隐约约地蜿蜒在山谷之中,给人以无限的遐想。自春秋战国以来的两千多年中,函谷关历经了七雄争霸、楚汉相争,黄巢、李自成农民起义,以及辛亥革命、抗日战争、解放战争的狼烟烽火,无论是逐鹿中原,抑或进取关中,都是进入关中的重要通道,可见历来都是兵家必争的战略要地。

“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”。千百年过去了,历史烟云在函关古道上几聚几散,岁月的黄尘淹没了曾经的函关古道,轻轻拭去古道上空弥漫的的迷雾,眼前恍惚呈现出一幕幕守关夺关、刀光剑影的历史画面。当夕阳又一次把余晖倾洒在函关古道上时,我分明又听到了函谷关前人喊马嘶的喊杀声,声声回荡,余音绕耳,久久未歇。

【作者简介】刘建民,三门峡市三中教师,市作协会员、市直作协会员、市文艺评论家协会会员。爱好文学,在省、市报刊杂志、网络媒体发表上百篇散文、杂文。