南陵远眺,孤冢长眠夏后皋 (“崤函古道探幽”系列之三)

在阴雨绵绵之后,连绵起伏的崤山云雾缭绕,隐隐约约,朦朦胧胧,晕染着一片苍翠之色,崤山南陵此时就显得更加神秘和高深莫测,因为这里有一座三千多年前夏王朝的君王之墓,也就是赫赫有名的夏后皋墓。数千年来,这座古冢沉寂在崤山南陵之上,凄风苦雨,山峰相伴,默默地注视着崤函古道南崤道上的沧桑巨变,渐渐被人们遗忘在历史的长河之中。

暮春四月,春和景明,惠风和畅,艳阳高照。沿着探究崤函古道南崤道的路程一路前行,我慕名来到了距离雁翎关很近的崤山南陵。在南崤道上,不仅拥有千年雄关一座,而且还有垂名史册的崤山南陵,南陵即西崤,有夏后皋墓。夏后皋墓位于河南陕州区东南雁翎关关口北,距三门峡市约28公里。“夏”指的是夏朝,“后”在这里使用其原意,代指君主,“皋”是夏朝第十五任君主。据《左传》记载,“崤有二陵焉,其南陵,夏后皋之墓也”,指的就是此处。这座墓葬呈圆丘形,高约1.5米,周长约为30米,以土石堆砌而成。夏后皋生卒年不详,孔甲之子,桀之祖父,曾率众与敌对部落作战,战死后葬于此关附近。在位11年。

陵,这个字最初表示自然地貌,意思为高大的山。在甲骨文中,该字左侧为“人形”,右侧为“阜”(土山),组合起来,表示“人攀登土山”之意。引申为名词“大土山”,如《诗经》里就有“如山如阜,如冈如陵”。到了战国中期,赵、秦等国君主率先将墓葬称为陵,因陵墓封土形似大土山,自然借用了“陵”字,故而得名。据《左传》记载:“崤有二陵,其南陵为夏后皋之墓也,其北陵文王避风雨。”这里的“陵”显然指大山,而并非是指陵墓,即崤地有两座大山,只不过这个崤山南陵恰好埋有夏朝的君王,暗合了后来的陵墓之意,纯属巧合而已。夏后皋墓成了唯一有文献记载的夏王陵墓。昔日,包括郭沫若在内的知名学者,也都到雁翎关考察过夏后皋的墓穴。

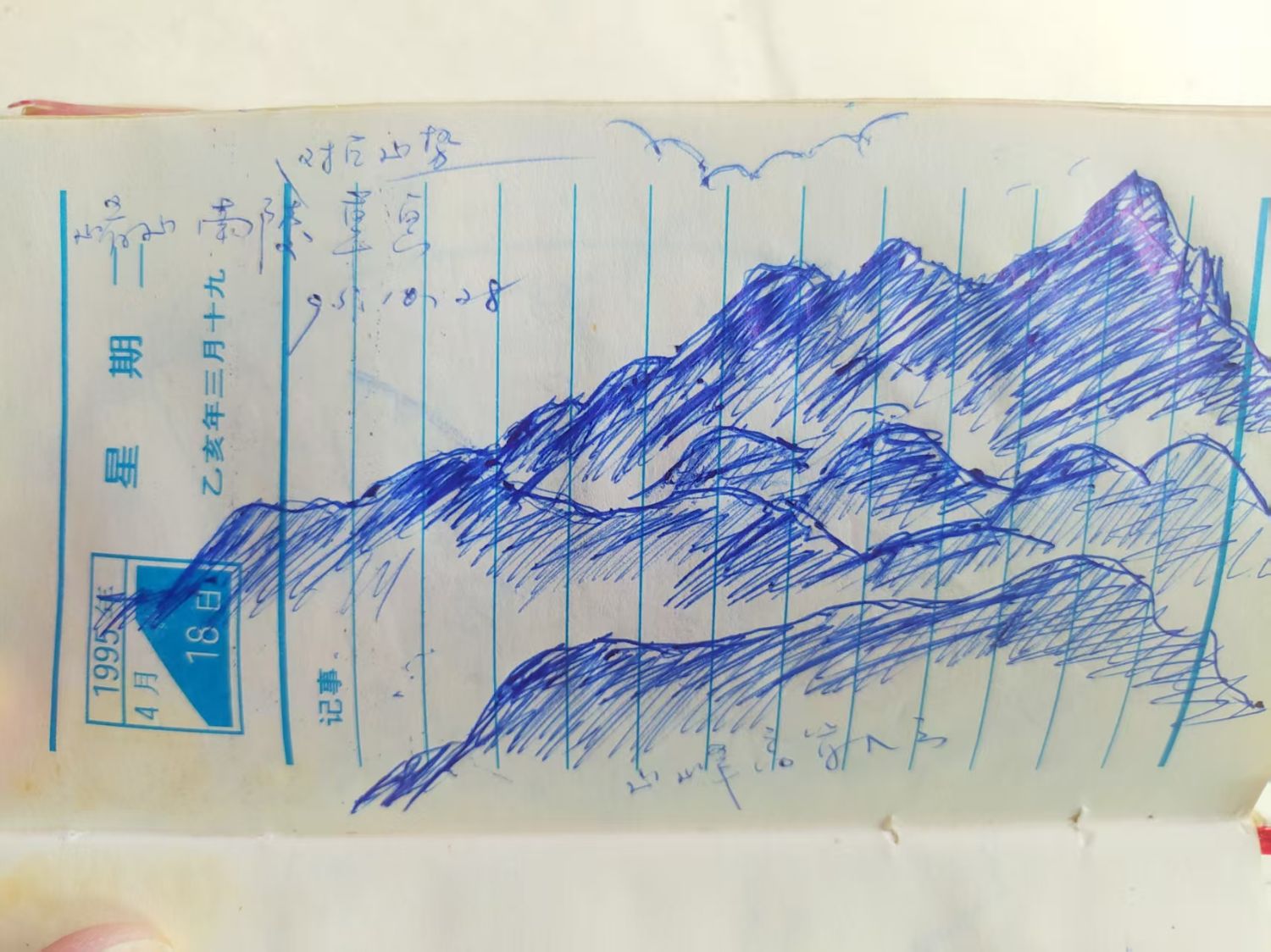

“崤陵山高鼓角悲,万骑东来如电扫。”在省道的路边,一块黑色的石碑映入眼帘,上面俨然刻着“夏后皋墓”几个字。石碑之后,青山巍巍耸立;山脚之下,溪水默默流淌。我记得,三十年前的一个秋日,我曾经来过这里寻访过夏后皋墓,当时路面还是石子路,道路比较粗糙简易,远没有现在这么舒适便捷。当时,我兴致勃勃地一路寻访,费尽了好一番周折,才终于登上了南陵。在夏后皋墓前,观看着古树参天,溪水潺潺,感悟着数千年的沧桑巨变,物是人非,唏嘘感叹不已。俯瞰山下景色,美妙的景色尽收眼底,自己当时还随手画了几张草图。古陕州素有陕州八景之说,而“崤陵风雨”便是其中一景。“日霁崤陵雨,尘起洛阳风。”如若在阴雨绵绵之时,你来到崤山二陵,就可以见到美妙的画面,崤山上细雨如织,雨雾朦胧,看见那深深的古道随山势走向而蜿蜒在峡谷之中,如诗如画,如梦如幻,人们置身其中,情不自禁地抚掌称妙。

沿着一条上山的小径向南陵行进,春日的山峰此时洋溢着生命的活力,鸟语啁啾,清新怡人,寂静的山一下子张开绿色怀抱将我拥入怀中。我忽然想到了司马迁在《史记》中的记载:“孔甲崩,子帝皋立。帝皋崩,子帝发立。帝发崩,子帝履癸崩,是为桀。是皋固孔甲之子,而桀之祖父也。今其墓在雁翎关西北,山陕内居民甚重之,无敢樵采者。”山顶的夏后皋墓被当成崤山的一个重要坐标,又被称为南陵。此时,夏后皋墓俨然呈现在眼前,陵墓上的槲树、流苏树、栎树更加粗壮,虬龙盘曲,枝杈向四周顽强地伸展着,显得十分与众不同,显得有些奇异。看着看着,眼前有些扑朔迷离起来。夏王朝是中国历史上的第一个重要王朝,但是由于迄今为止在考古学上还没有找到公认的夏朝存在的文字依据,因此其真实存在性没有得到正式确认。这本身就是像谜一样的王朝,这夏王朝的君王墓也像个谜一样。如今,在崤山的深处,在南陵上,夏后皋墓对我来说也是一个谜。

“沙白秦人骨,山苍夏后坟。古今双去鸟,霸王一浮云。”诗人张问陶在《崤陵》中这样描述崤陵景观。只见在土丘上,坟丘已经被围了起来,五株造型奇特的古树环围坟丘,黑色的树干,盘曲扭转的枝杈,好像是守卫陵墓的卫士一般,历尽风霜雪雨的考验,却依然尽职尽责地护卫着墓主人。青山无语立斜阳,千年古冢倍凄凉。据说这些树已经有500多年,墓上这几棵树木好似凤毛麟角一般,在此处显得格外醒目,明显与周围的树木迥然不同,老迈的树干上勃发着无限生机,虬龙盘曲,枝杈扭曲,伸向四周,旺盛的生命力尽情挥洒,渲染出了几分神秘和奇特的氛围。正值暮春,那老树树枝上还挂着青青的小穗子,宛若君王王冠上的冕流一样,禁不住令人浮想联翩起来。据《左传》记载,汤曾与皋帝会盟于石门(今陕州区菜园乡石门),并向皋帝请教治国之道。皋帝赞赏汤的贤能。据《史记》记载,夏后皋时数迁都邑,统治基础已不稳固。当时部落间战争十分频繁,皋极有可能在转战途中死去葬此。

夏后皋墓何处寻?崤山南陵柏森森。夏王朝的君王陵墓也和夏王朝一样,成为了一个未解之谜。“不树不封”是指古代墓葬的一种方式,指墓葬不堆土成坟,也不树立标志,该习俗源于远古时期,人们采用“不树不封”的方式,不露痕迹的将死者融入黄土之中。有人认为,夏朝那时候还没建立起严格的墓葬等级制度,历代夏王去世后并没有专门埋葬在王族专用的陵墓区,结果导致夏王的墓和贵族们的墓混在一块儿,夏朝人还有把陪葬品打碎后再埋葬的风俗。不过,二里头遗址2025年新晋发掘的17号建筑基址面积达310平方米,反映出严密都城规划,被学界视为国家文明形成的标志性证据。同时,清华简《系年》篇记载的“西邑夏”与甲骨文中“西邑”的对应研究,为商灭夏事件提供新线索,相信扑朔迷离的夏王朝有望有一天会真相大白于天下。

此时,阳光透过树缝,斑斑驳驳地倾洒下来,在绿树掩映之中,夏后皋墓更显得肃穆和森严。站在南陵上,站在夏后皋墓旁,但见苍山如海,树木葱茏,草木葳蕤,一种心旷神怡的感觉油然而生。放眼远眺,但见青山如黛,山峰耸立,高深莫测,千年的历史风云在此聚散,千年的古道车马声在此回荡,不知历经多少年的风霜雪雨,崤山南陵却依然挺拔着伟岸的身躯,默默注视着山脚下那条古道渐渐淹没在岁月的风烟之中。俯瞰山下,但见树木掩映,溪水流淌,屋舍俨然。此时,静静的南陵,静静的山峰,静静的古树,一切都沉寂在这个暮春时节的南崤道古道旁,仿佛沉浸在千年往事的回忆之中。

年年岁岁“山”相似,岁岁年年人不同。作为南崤道上重要的一个地理标志,夏后皋古墓见证了崤函古道南崤道的兴衰,见证了几千年后天堑变通途的崭新面貌。忽然,几声翠鸟的鸣叫打断了我的沉思,我又一次将目光落在了南陵那坟丘上,落在了那虬龙盘曲的古树木上,心中连连赞叹,不仅随口吟道:崤山南陵放眼眺,青山妩媚伴古道。

【作者简介】刘建民,三门峡市三中教师,市作协会员、市直作协会员、市文艺评论家协会会员。爱好文学,在省、市报刊杂志、网络媒体发表上百篇散文、杂文。