租书而看的快乐时光

许多年过去了,我的书柜里面的书籍越摆越多,书的装帧也越来越精美,可以说是形形色色,琳琅满目,然而,我的心中却始终对一种书有着一种特别难以割舍的情愫,就是那种包着牛皮纸的一种书。那种书一直萦绕在心头,不因时间的流逝而忘却,因为那其貌不扬的牛皮纸包装书给我带来了许多美好的回忆。

清代诗人、散文家袁枚在《黄生借书说》指出,“书非借不能读也。”。窃深以为,此言不虚。但我要说的是,书非租也不能读也。在生活之中,如果要将读书变成一种良好的习惯,那就需要借助一种恒久不变的动力。读书是需要有一种动力的,这种动力可以分为两种,一种是外来的动力驱使,一种是来自于自己的内驱力。我们常常有类似体验,往往自己花钱买来的书,最易被冷落,因为轻轻松松得到,就如同平静的水面波澜不惊,没有人来催促你,少了外在的压力,也没有一点紧迫感,因而往往不会太在意,不会放在心上,久而久之,就会将购置的书束之高阁。而租来的书就不一样了,因为它不属于你的,是需要按天来交租借费用的,那种时间的紧迫感就会变成一种动力,促使你尽量在最短时间内快速看完它。

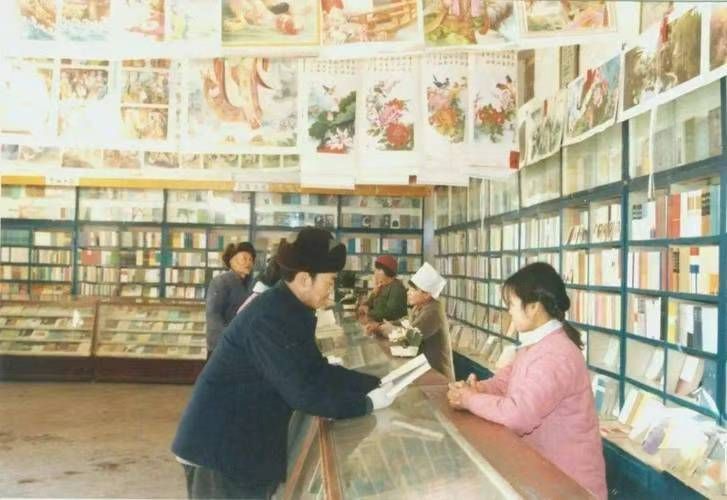

孩提时代租书而看的岁月,是一段十分美妙和幸福愉悦的时光。犹如檀香一般久久地在心中散发着特有的馨香。还记得,当我还在读中学的时代,新华书店对我而言是最有诱惑力的地方,每次路过新华书店,我就会忍不住走了进去。透过书店的玻璃书柜,贪婪地望着里面摆放的书籍,眼巴巴地看着各种散发着诱惑力的书籍,看着看着,好像躺在柜子里面的书正朝你抛着媚眼,那心里就像是有猫爪似的痒痒,无奈囊中羞涩的我只能望书兴叹,默默地把书名记在心上。那个时候,感觉自己就像一个长途跋涉的饥渴者看到了面包房香气扑鼻的面包一样,能闻到其香味,却无法得到它。那时候,我很羡慕在书店上班的营业员,觉得他们每天能够和书籍相伴,真是一种莫大的精神享受。

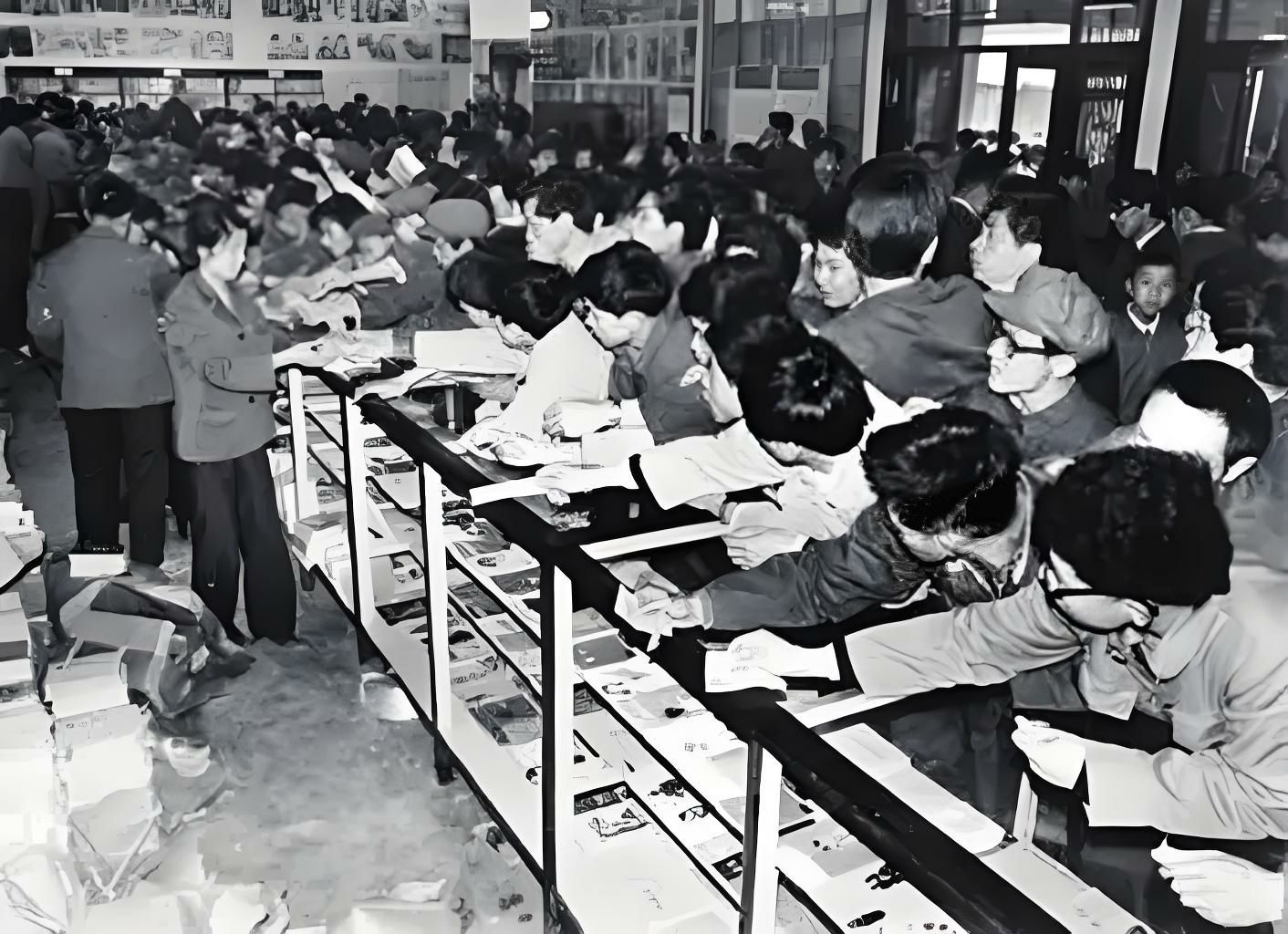

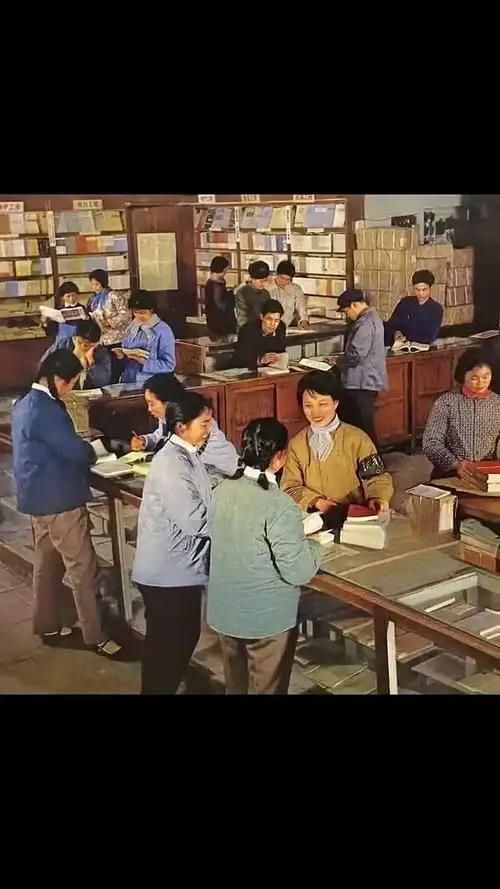

但没过多久,我的美好时光就开启了。那时候,新华书店推出了一项特受人欢迎的租书业务。在书店,开辟有一角,专门为喜欢读书的人办理租书,为读者开拓了读好书的渠道,很好地满足了人们读书的需要。无形中架起了一道读者与书籍之间的一条便捷通道。明代家宋濂在劝学名篇《送东阳马生序》中这样写道:“余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。”我那时就觉得租书和借书特别相似,看过的书都记得比较清楚,读书的效果超好。书店里租书处的书籍琳琅满目,分门别类,整整齐齐地摆放在了各个书架上。所有的书都统一用牛皮纸包书皮,直到现在我还觉得那种包装透着几分魅力和神秘感。租书的地方常常挤满了人,爱好读书的人像赶集一样,在这里搜寻着自己心仪的精神食粮。早一天看完就少交一天租金,因此,这无形中这也是一种读书的动力吧。

我记得自己当时特别喜欢读文学书籍,自由而开心地徜徉在文学的海洋里。尽管当时书籍并不是很丰富,但是对于渴望读书的人来说,这已经够不错了,已经是浩瀚无边的书的海洋了。一走进新华书店,书店里那一排排散发着书香气息的牛皮纸书籍就显得格外亲切。每一次,搜寻自己喜爱的书,租借自己喜爱的书,那个过程令人心中愉悦。我觉得,那租书的地方好像就是我的“百草园”和“三味书屋”一样。

交过押金,拿着牛皮纸包着的书,兴高采烈地样子,走在回家的路上,就像一只飞进森林里的快乐小鸟。那种神态,那种心情,就仿佛是过年了一般。回到家后,我就迫不及待、如饥似渴地钻进书的世界里,同书中的主人翁进行深入心灵的对话,和书中主人公同喜乐,共伤悲。在书中的字里行间贪婪地吮吸着精神营养。在快乐读书的岁月里,我读过《金光大道》《艳阳天》《征途》《红旗谱》《大刀记》《沸腾的群山》等等。

腹有诗书气自华,书香伴我再出发。如今,在浩瀚的书海里遨游,我常常想起租书而读的美好时光,我想把这种动力融入读书生活之中,让喜欢读书成为生活中的一种常态,让读书成为生活中的一种习惯,让快乐读书扮靓我的生活。

【作者简介】刘建民,三门峡市三中教师,市作协会员、市直作协会员、市文艺评论家协会会员。爱好文学,在省、市报刊杂志、网络媒体发表上百篇散文、杂文。

姓名:刘建民 笔名:古道行客

籍贯:河南省三门峡市 微信号:wxid_mcfrhjgq7fj722