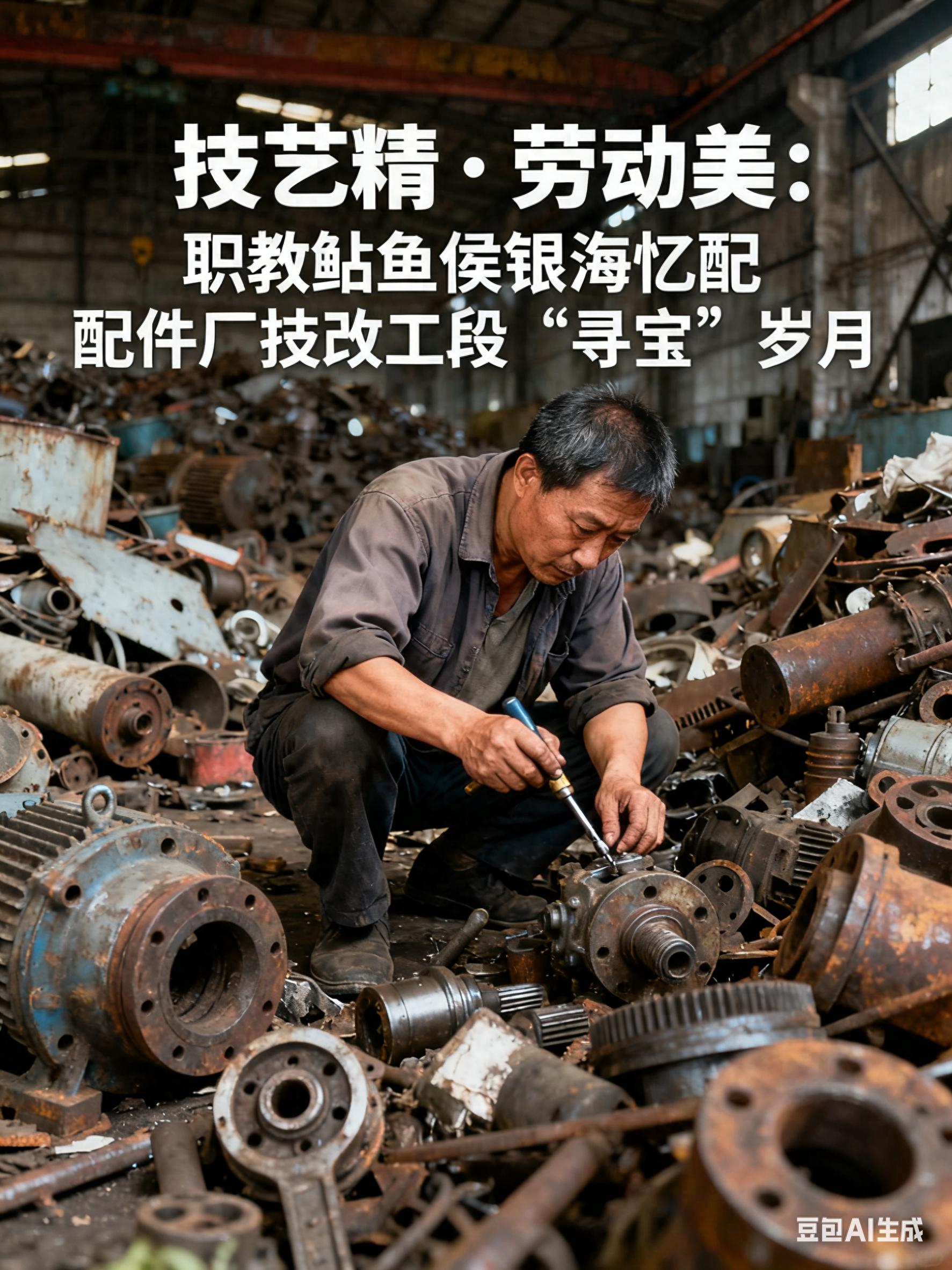

锈迹之下的文明之光,侯银海的“生铁库寻宝”,本质是一场技术救赎运动——在资源匮乏年代,他以工匠智慧将废弃钢铁转化为工业血脉,更将“劳动美”淬炼为超越时代的伦理符号。今日重温这段历史,不仅是对艰苦创新的致敬,更是对“技艺精·劳动美”永恒价值的再确认:最高级的制造,始于对资源的敬畏;最深刻的技艺,藏于对平凡的坚守。

一、生铁库里的“晨练”

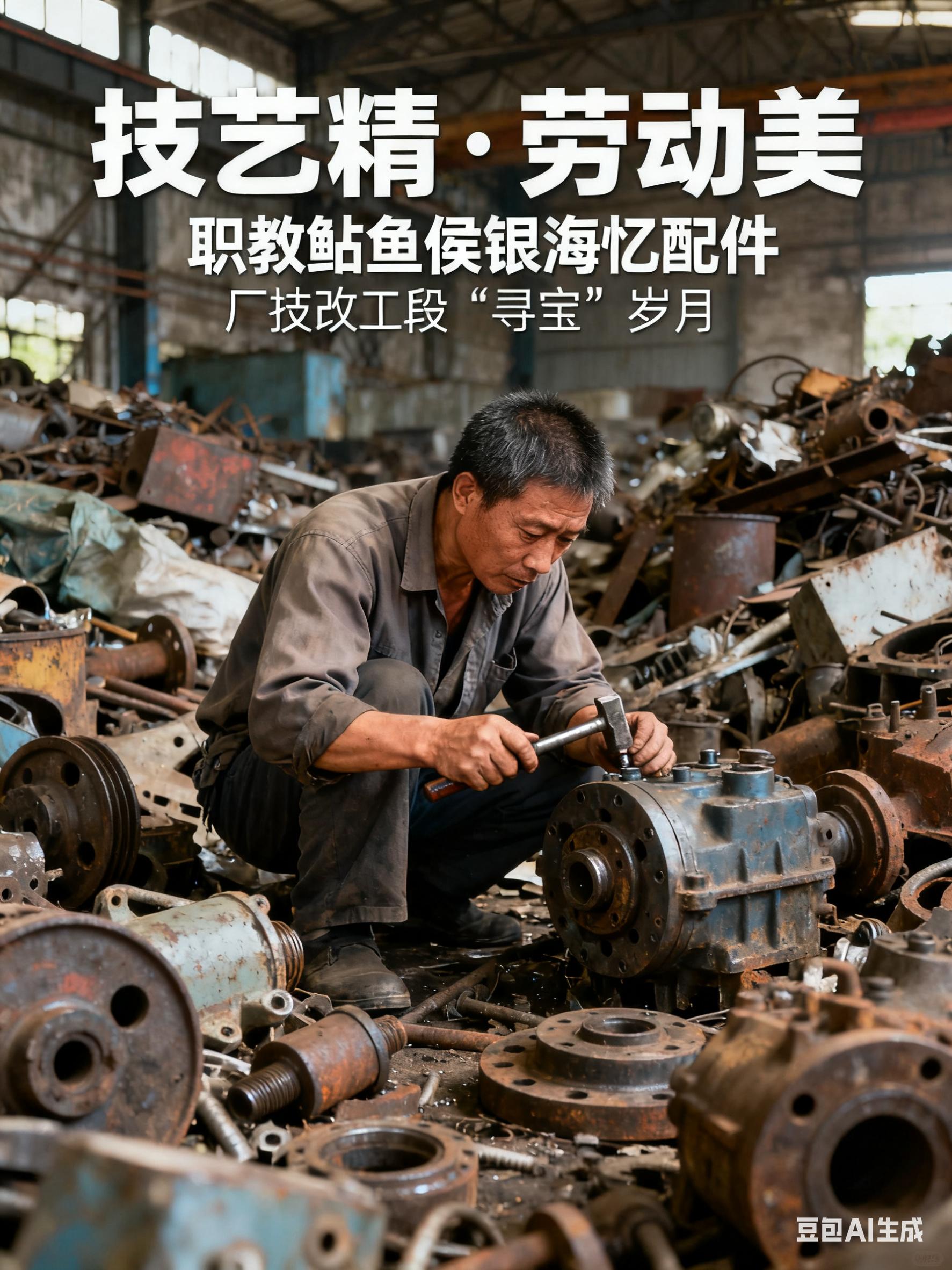

凌晨五点,豫北汤阴还笼在雾里。侯银海已骑着那辆除车铃不响哪儿都响的“永久”,拐进汽车配件厂后门的生铁库。这里曾是旧时代留下的“工业坟场”——锈迹斑斑的机床、缺胳膊少腿的减速机、被氧化成褐色的铸铁锭,横七竖八躺在泥水里,像一群等待最后判决的“废铁囚徒”。可在侯银海眼里,它们只是“睡着了”的宝贝。“那时候工资低、技改急、资金缺,买一台万能分度头得磨半个月的签字流程。”侯银海回忆说,“可厂长傅金祯一句话:‘活人不能让尿憋死,废品堆里也能刨出金疙瘩!’”于是,生铁库成了技术科指定的“自选超市”。

二、万能分度头的“再生记”

1995年冬天,厂里要为东风公司赶制一批“空心半轴”。工艺员把图纸拍在桌上:键槽对称度 0.02 mm,需在轴头 120° 均布三道。没有分度头,只能干瞪眼。侯银海照例去生铁库“晨读”。在一台报废的 X62W 万能铣床身下,他发现一只被砸掉传动齿轮的分度头——壳体完整,蜗轮蜗杆尚好,只是主轴弯曲 0.8 mm。“像看见骨折的千里马,能治!”他把 30 多公斤的铁疙瘩扛回工段,先上车床把弯曲主轴车小 2 mm,再镶套、磨削到原尺寸;缺了的 60 齿正齿轮,用旧拖拉机变速箱的 59 齿齿轮改制——补一刀“T 形槽”,镶焊后再线切割成 60 齿;失油的刻度盘,则用 1 mm 铜皮手工敲出凸字,喷漆烘干。三天后,这只“拼尸”分度头上机试切,分度误差 30″,比新设备 45″还精。

三、“寻宝”路线图

侯银海把多年“淘宝”经验总结成一张手绘图,被青工们奉为“寻宝图”:1. 看铭牌——优先找“一机”“沈机”“昆明”老国字号,床身刚性足;2. 闻油味——若废件仍带淡淡防锈油味,说明保管尚可,内部零件未严重锈蚀;3. 敲铸铁——用铜棒轻敲,声音清脆无沙哑,表示材质无内伤;4. 量基准——用游标卡尺测“三面一刀”——导轨面、轴承位、定位销孔、刀口直线,若磨损<0.15 mm,可列入修复范围;5. 记报废原因——“缺电”“数控改造”“火灾”优先捡,“撞车”“打刀”慎入手。靠着这张图,工段十年里从废品市场“捡”回 42 台套设备,节约采购资金 260 余万元。四、“废”与“宝”的辩证法

“再生不是简单的修旧利废,而是把‘劳动’嵌进每一个微米。”侯银海常把徒弟们拉到现场,用锉刀、刮刀、研磨膏,一刮一磨地示范。2002 年,厂里上马“贯通式辊底炉”项目,需 6 根 3 m 长、耐高温 950 ℃ 的 310S 不锈钢炉辊,市场报价 18 万元。侯银海在废钢市场找到 8 根被割成 1.5 m 的“下脚料”,外径正合要求。他带领两名焊工,采用“V 形坡口、氩弧打底、埋弧盖面”工艺,把短料接成长料,再上车床精车、动平衡机校平。炉辊上线后,运行 18 个月无弯曲,被专家们称为“接骨神炉辊”。五、技艺传承的“最后一公里”

20006年,侯银海成为商丘技师学院机电系“实习指导教师”。他把课堂搬进旧设备库,让学生们先学会“拆”,再学会“装”:拆——拆到只剩一颗螺丝,也要记住它原来的“姿态”;洗——用柴油、面粉、锯末“三合一”土法清洗,既环保又经济;量——把每一个磨损面画成“等高线图”,训练空间想象;配——手工配键、配销、配垫,把“配”做成“精”;装——装回后先手动盘车,再到低速点动,最后空载、负载试车。“要让孩子们知道,劳动不是简单的体力,而是让金属重新呼吸的科学。”侯银海说。六、尾声:一把游标卡尺的遗嘱

2023 年 2 月,侯银海。他把使用了 30 年的 150 mm 老游标卡尺磨得发亮,刻上一行小字——“技艺精·劳动美”,捐赠给学校实训中心。有人问他:“老侯,你这一辈子最大的成就是啥?”他指着生铁库方向笑:“把别人眼里的废铁,变成国家需要的机器;把‘劳动’两个字,刻进更多年轻人的心里。”如今,汤阴县汽车配件厂早已更名为“华兴机械制造有限公司”,可生铁库还在,寻宝的人还在。每当晨雾升起,总有人看见一个穿蓝色工装、背游标卡尺的老人,在废铁堆里弯腰、敲打、测量——像一位虔诚的考古学者,又像一位不知疲倦的园丁,悄悄唤醒沉睡的钢铁,也悄悄唤醒“技艺精·劳动美”的不灭薪火。

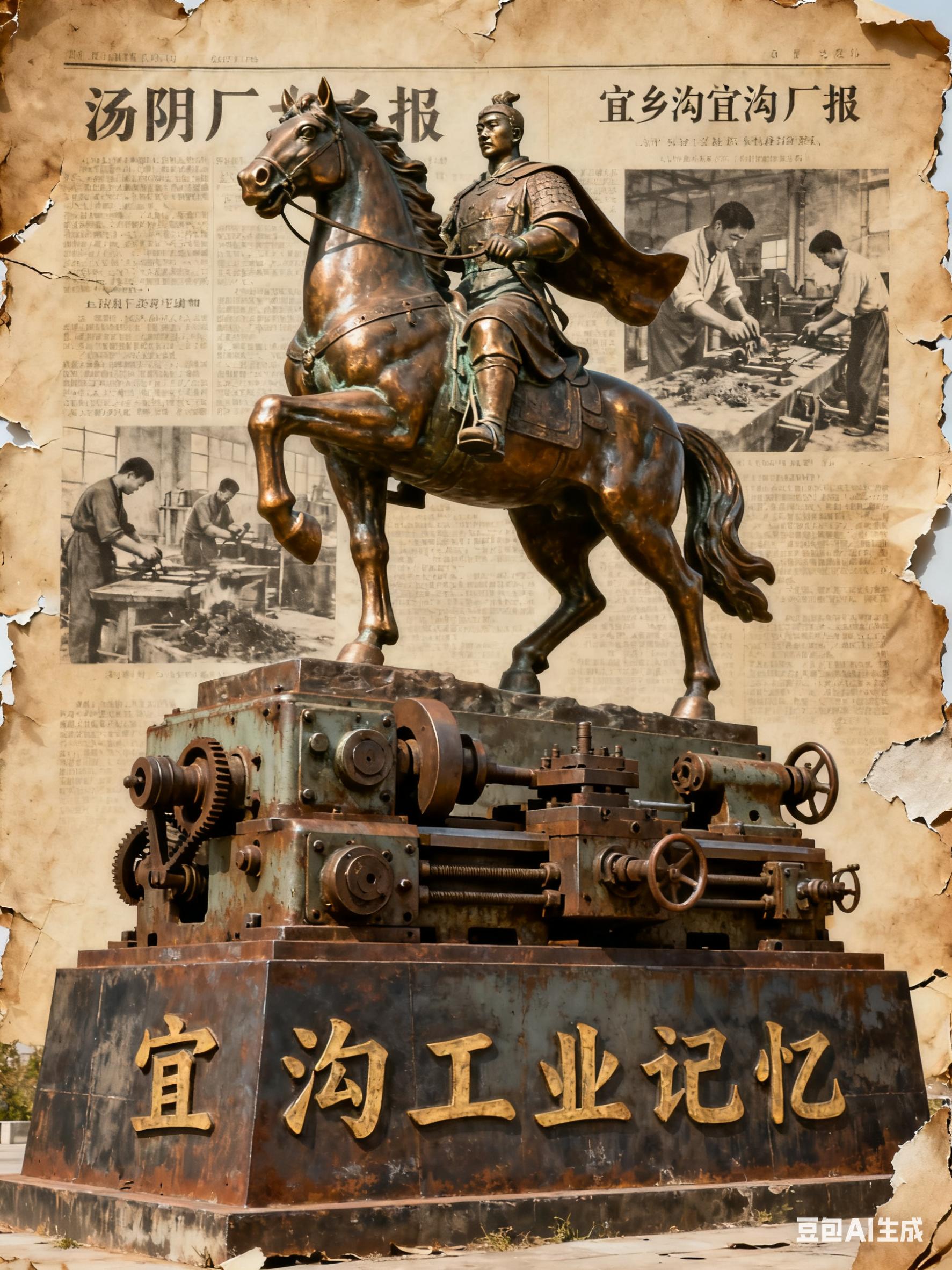

生铁库里“技术寻宝人”侯银海的废钢堆中炼就“万能分度头”传奇

——汤阴县汽车配件厂技改工段的再生资源革命

一、废料场中的“技术猎人”:以废为宝的生存哲学

20世纪90年代,汤阴县汽车配件厂技改工段面临设备短缺、资金紧张的困境。时任技术员的侯银海带领团队深入生铁废料库,在市场收购的废品堆中展开“技术寻宝”:

- 逆向创新逻辑:将废弃机床零件视为“工业矿石”,通过拆解重组赋予新生。例如,从报废车床中拆出齿轮组,改制为小型传动机构,成本仅为新设备的1/10。

- 万能分度头的“重生记”:为解决精密加工难题,侯银海在废料堆中发现一台锈蚀的旧式分度头。经除锈修复、校准主轴精度后,该设备成为车间关键工装,支撑了汽车齿轮箱试制项目。

> 侯银海语录:

> “废铁堆里藏着的不是破烂,是前人未完成的技艺密码——擦亮它,便是劳动的价值。”

二、“四传四研”技改法:废品再生的系统方法论

侯银海将废料再生提炼为可复用的技术范式,形成其标志性的四传四研体系(传技/德/新/创,研教/学/产/用):

1. 传技于废:

- 训练技工掌握“废品诊断术”,如通过齿轮磨损痕迹判断原设备工况,筛选可复用部件。

- 在汤阴厂推行“一废三用”标准:1吨废钢需转化出3类可加工件。

2. 研创于旧:

- 万能分度头改造中,创新采用“三点定位消隙法”,消除旧设备回程误差,精度达±0.02mm。

- 开发“废铁档案库”,对回收件分类编码,实现秒级检索调用。

三、从“废钢堆”到“德育课堂”:劳动价值的双重升华

侯银海将生铁库转化为工匠精神教育基地,践行“技艺精·劳动美”的核心理念:

- 德育渗透:

- 带领青年技工参与废品拆解,在油污与铁屑中体悟“一钉一木皆血汗”的节约观。

- 制定《工勤技师德能勤绩考核标准》,将资源再生效率纳入绩效权重。

- 美学启蒙:

- 举办“废铁艺术展”,用齿轮、轴承拼装工业雕塑,阐释机械结构之美。

- 提出“锈迹是时间的勋章”,修复设备保留部分历史包浆,传承工业记忆。

四、当代启示:废品再生的工业生态学意义

侯银海的实践早于循环经济理念普及数十年,其经验对当前制造业转型仍有深意:

1. 成本与创新的平衡术:

- 据再生资源市场数据,我国废钢利用率每提升10%,可减少铁矿石进口1.2亿吨。汤阴厂模式证明:低成本技改可触发边际创新。

2. 技术伦理的先行者:

- 反对“以旧换新”的粗暴淘汰,主张“修旧利废”的可持续制造。这一思想与当前能源设备更新政策高度契合。

> 历史回响:

> 当侯银海用修复的分度头加工出首个合格齿轮时,他写下技改日志:“我们不是在拯救机器,是在拯救被遗忘的劳动尊严。”

结语:锈迹之下的文明之光

侯银海的“生铁库寻宝”,本质是一场技术救赎运动——在资源匮乏年代,他以工匠智慧将废弃钢铁转化为工业血脉,更将“劳动美”淬炼为超越时代的伦理符号。今日重温这段历史,不仅是对艰苦创新的致敬,更是对“技艺精·劳动美”永恒价值的再确认:最高级的制造,始于对资源的敬畏;最深刻的技艺,藏于对平凡的坚守。

职教“鲶鱼”侯银海 在废品堆里寻宝让“技艺精·劳动美”落地生根

提及侯银海,熟悉他的人总会想起“职教鲶鱼”这个称号——不是因为他好胜,而是他总以打破常规的劲头,带着技改工段的技术员们在“不可能”里找可能。而他最常带团队“打卡”的地方,不是光鲜的设备展厅,而是汤阴县汽车配件厂那座堆满生铁废料的仓库,以及遍布市场的废品回收站。对他们而言,别人眼中的“废铜烂铁”,是能让技改项目落地的“宝贝”,“变废为宝”从来不是口号,而是日复一日的行动指南。

“技艺精”的底气,往往藏在对每一件废料的较真里。在一次关键技改中,团队急需一台万能分度头来精准加工零件,可新设备价格高、采购周期长,眼看着项目要卡壳。侯银海没慌,带着技术员们扎进了废品市场——别人挑拣完的旧机床、淘汰的工装夹具,他们一件件翻、一遍遍测,手指被铁锈磨得发红也不在意。终于,在一堆废弃的老机床里,他们找到了一台老旧的万能分度头。回来后,团队拆解、清洗、更换零件,凭着过硬的技术一点点修复调试,原本濒临报废的设备,不仅重新运转,还精准满足了技改需求,为厂里省下了大笔开支。

在侯银海看来,“劳动美”从不是站在成品前的光鲜,而是弯腰在废品堆里找机会、蹲在机床旁解难题的坚持。汤阴县汽车配件厂的生铁库,他去了不下百次,哪堆废料里有可用的钢板、哪批旧件能拆出关键部件,他比仓库管理员还清楚。“市场上的废品不是垃圾,是没被发现价值的资源。”他常跟技术员们说,技改不只是设计图纸上的创新,更是用双手把“废”的价值“再生”出来——这既是职教人对“技艺”的坚守,也是对“劳动”最朴素的致敬。

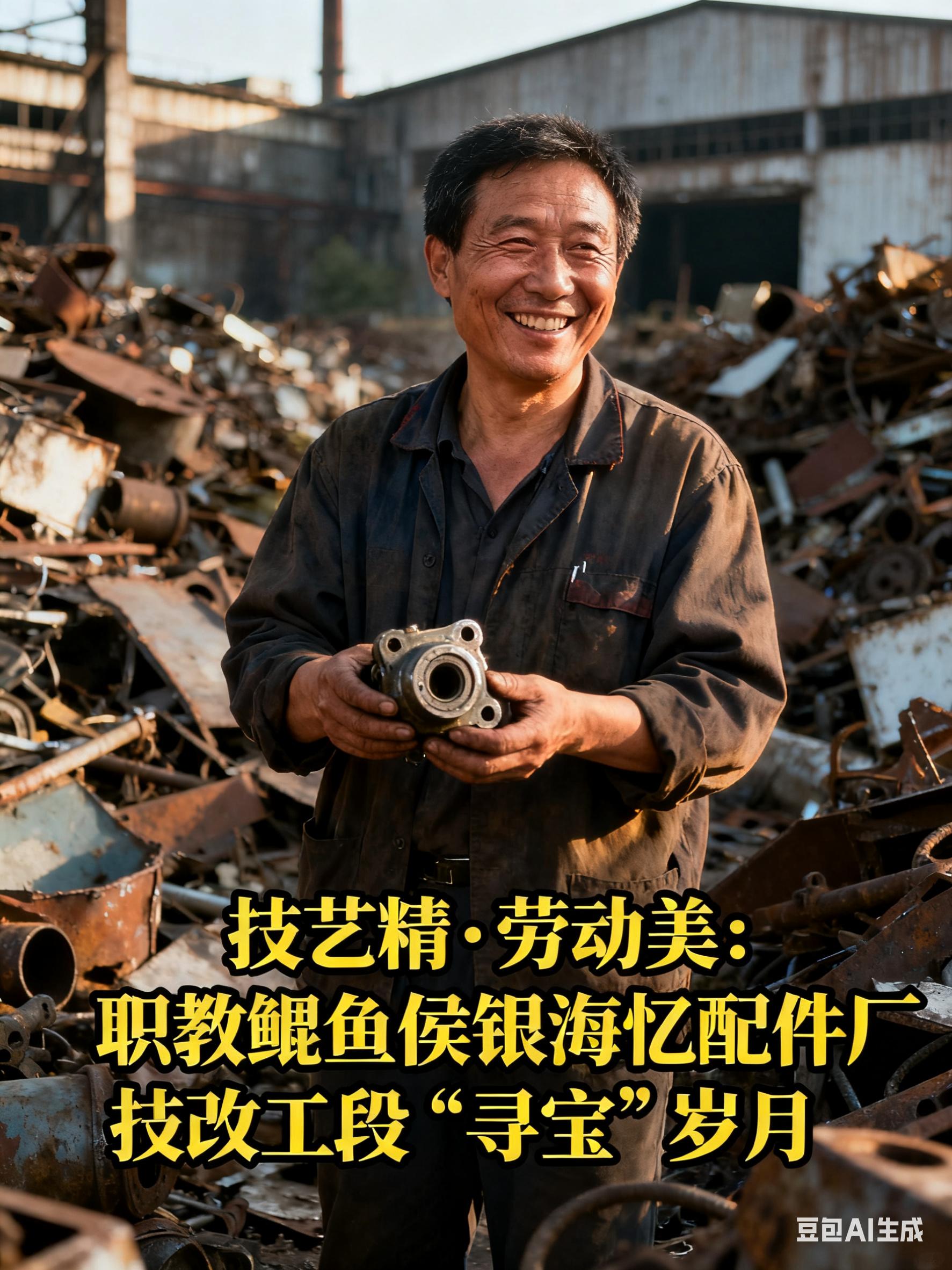

如今,那台修复的万能分度头仍在车间运转,而侯银海带着团队“寻宝”的故事,也成了厂里传承“技艺精·劳动美”的生动教材。他这尾“鲶鱼”,不仅搅动了技改工段的创新活力,更让大家明白:真正的技术,能在废品里看见光亮;真正的劳动,能让“无用”变为“有用”。

职教鲶鱼侯银海忆“技艺精·劳动美”技改工段技术员的废品寻宝记

在汤阴县汽车配件厂那片略显陈旧却充满生机的生铁库旁,总能看到技改工段技术员们忙碌的身影。他们如同勤劳的寻宝者,在废品堆里翻找着那些被大多数人视为“垃圾”的宝贝,用智慧和双手实现着“废变废为宝”的奇迹。

生铁库里的寻宝之旅

生铁库,这个看似普通的地方,却成为了技改工段技术员们的“宝藏之地”。这里堆放着从市场上收购来的各种废品,有废弃的机械零件、生锈的金属板材、老旧的电子元件……在常人眼中,这些不过是毫无价值的废物,但在技术员们眼里,它们却是一座座等待开发的“金矿”。

侯银海,这位被大家亲切称为“职教鲶鱼”的技改工段技术员,便是寻宝队伍中的佼佼者。他有着一双敏锐的眼睛,总能从一堆堆废品中迅速发现那些有利用价值的部件。记得有一次,厂里急需一批用于生产线的紧固件,如果按照常规采购,不仅成本高,而且时间紧迫。侯银海主动请缨,带领几个技术员来到生铁库,开始了他们的寻宝之旅。

他们在废品堆里仔细翻找,不放过任何一个角落。经过几个小时的努力,终于找到了大量符合要求的紧固件。这些紧固件虽然有些陈旧,但经过简单的清洗和修复,完全可以满足生产需求。这次寻宝,不仅为厂里节省了一大笔采购费用,还保证了生产线的正常运行。

市场上的“淘金”行动

除了在生铁库寻宝,技改工段技术员们还经常深入市场,进行“淘金”行动。他们穿梭于各个废品回收站和二手市场,寻找那些能够用于技改的设备和零件。

万能分度头,这个在机械加工中常用的设备,曾经让技改工段的技术员们头疼不已。如果购买新的万能分度头,价格昂贵,而且采购周期长,可能会影响技改的进度。于是,侯银海决定带领大家去市场上寻找二手的分度头。

他们走访了多个废品回收站和二手市场,询问了无数个商家,终于在一个偏僻的角落里找到了一台旧的分度头。这台分度头虽然外表有些陈旧,但经过仔细检查,发现其内部结构完好,只要稍加维修和调试,就可以重新投入使用。

侯银海和技术员们立即将分度头运回厂里,开始了紧张的维修工作。他们拆解分度头,清洗每一个零件,更换损坏的部件,重新组装并调试。经过几天的努力,这台旧的分度头终于焕发出了新的生机,为技改工作提供了有力的支持。

废变废为宝的奇迹

通过一次次在生铁库和市场上的寻宝,技改工段技术员们实现了“废变废为宝”的奇迹。他们将那些被废弃的设备和零件重新利用起来,不仅降低了技改的成本,还提高了资源的利用率。

在这个过程中,侯银海和技术员们付出了无数的努力和汗水。他们经常在废品堆里一待就是一整天,身上沾满了灰尘和油污;他们为了找到合适的设备,走遍了整个城市的废品回收站和二手市场;他们为了维修好一台旧设备,加班加点,不眠不休。

但是,当他们看到那些被重新利用起来的设备和零件在技改中发挥出重要作用时,当看到厂里的生产效率得到提高时,所有的辛苦和疲惫都烟消云散了。他们知道,自己的努力没有白费,他们为厂里的发展做出了贡献。

技艺精·劳动美的传承

侯银海和技术员们的寻宝之旅,不仅体现了“技艺精”,更展现了“劳动美”。他们用自己的智慧和双手,将废物变成了宝贝,创造出了意想不到的价值。他们的行为,是对“技艺精·劳动美”的最好诠释。

如今,这种“废变废为宝”的精神已经在技改工段传承下来。越来越多的技术员加入到寻宝的队伍中来,他们用自己的实际行动,践行着“技艺精·劳动美”的理念。相信在未来的日子里,这种精神将继续激励着技改工段的技术员们,为厂里的发展贡献更多的力量。

职教鲶鱼侯银海:从废品堆中“淘金”的技改先锋

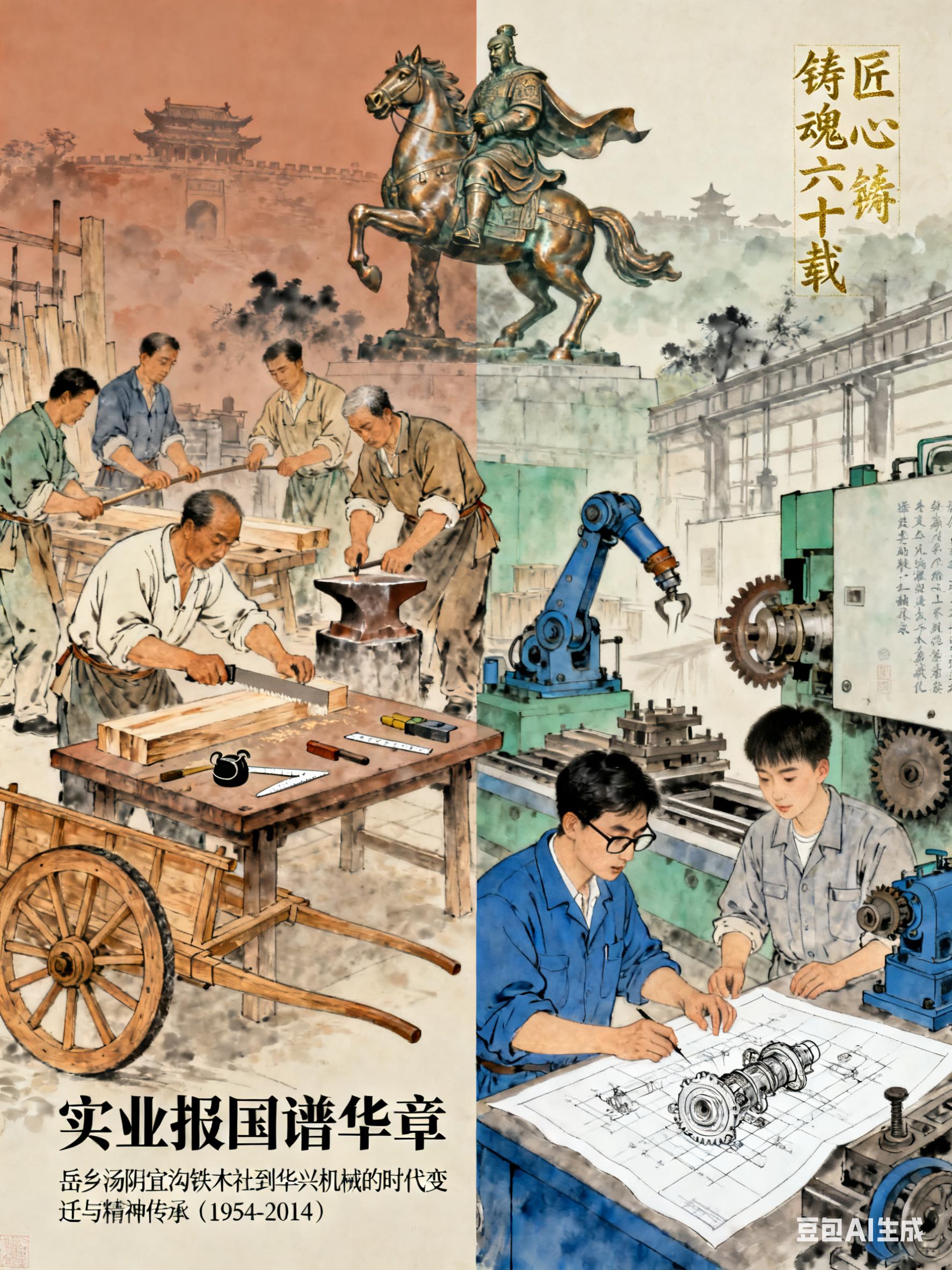

侯银海,被誉为新时代“职教鲶鱼”与“创新先锋”,深耕职业教育领域21年,始终践行“技艺精·劳动美”的理念。他不仅在三尺讲台传道授业,更在企业技改一线书写了“变废为宝”的传奇故事。

汤阴县汽车配件厂的“寻宝”岁月1992年至2001年,侯银海在河南省汤阴县华兴机械制造有限公司(现汤阴县汽车配件厂)担任技术员。彼时,他常穿梭于生铁库与废品市场,从废弃设备中“淘金”。他坚信:“废品不是终点,而是再生资源的起点。”例如,他曾将一台报废的CA6140车床通过技术改造重新投入使用,节省技改资金近10万元;还利用废旧量具零件修复设备,解决生产难题。

万能分度头的“重生记”在技改过程中,侯银海尤其擅长从废旧设备中挖掘价值。某次,企业急需万能分度头但采购成本高昂,他带领团队深入废品市场,在一堆废旧机床中找到一台损坏的万能分度头。通过拆解、修复和改造,他利用通用件和自制附件,最终让设备恢复精度,满足生产需求。这一案例成为他“废品再生”理念的生动注脚。

从车间到课堂:技术传承的职教情怀侯银海将企业实践经验融入教学,开发了《钳工》《模具零件手工制作》等理实一体化课程,并主导“技艺精·劳动美”特色课程,惠及全国10万师生。他常对学生说:“真正的技能大师,要学会在废墟中看见价值。”如今,他的学生也继承了这一精神,在各级技能大赛中屡创佳绩。

结语从汤阴县汽车配件厂的生铁库到全国职业院校的讲台,侯银海用一双“火眼金睛”和一双巧手,诠释了“劳动创造美”的真谛。他的故事,既是个人奋斗的缩影,更是职业教育“产教融合、知行合一”的最佳诠释。

**“职教鲶鱼”侯银海忆“技艺精·劳动美”:汤阴汽配厂技改工段的“废品寻宝记”**

在职业教育领域,侯银海因其活跃的思维和不断“搅动”一池春水的创新精神,被许多人亲切地称为“职教鲶鱼”。每当谈及“技艺精·劳动美”的工匠精神内涵时,他总会深情地回忆起上世纪八九十年代,在汤阴县汽车配件厂技改工段担任技术员时,那段充满智慧、汗水与无限创造力的“废品寻宝”岁月。

一、 困境中的智慧:“生铁库”里藏金山

当时,工厂进行技术改造,面临着一个普遍而现实的难题:经费短缺。购置全新的设备、零部件对于一家县级工厂来说是一笔巨大的开销。然而,困难并没有难倒这群充满智慧的技改人员。他们的解决方案,在今天看来依然充满了传奇色彩——去厂里的生铁库,以及更广阔的“民间宝库”——废品回收市场“寻宝”。

在侯银海的记忆中,汤阴县汽车配件厂的生铁库,远非一个简单的堆放场地,而是一座等待被唤醒的“设备金山”和“灵感源泉”。这里堆满了从各地收购来的废旧机床、报废设备和各种奇形怪状的金属件。在旁人眼中,这些是毫无用处的废铜烂铁;但在侯银海和他的工友们眼中,每一件锈迹斑斑的旧物背后,都隐藏着“变废为宝”的无限可能。

二、 “万能分度头”的传奇:从废铁堆到技术核心

侯银海特别提到了一个经典的“寻宝”案例——万能分度头。

在机械加工中,万能分度头是铣床、磨床等设备的重要附件,用于对工件进行精确分度,完成铣削花键、齿轮等复杂工序。全新的分度头价格昂贵,是厂里技改预算难以承担的。

“当时我们急需一个分度头来完成新夹具的试制,买新的不现实。怎么办?我们就直奔‘老地方’。”侯银海所说的“老地方”,就是他们经常光顾的废品回收站。在那里,他们如同经验丰富的考古学家,在废铁堆里仔细甄别、探寻。

功夫不负有心人。终于,他们在一个角落里发现了一个被遗弃的、表面布满油污和锈迹的旧分度头。如获至宝的他们,立刻以极低的价格将其“请”回了工段。

接下来的日子,才是真正展现“技艺精”的时刻。技改工段的同事们全员上阵,分工协作:

拆解清洗:将分度头完全分解,用煤油仔细清洗每一个齿轮、蜗杆和轴承。

检测修复: 检查关键部件的磨损情况,对轻微磨损的进行修复,对损坏严重的则利用车床、铣床自行加工配件替换。

调整装配:重新调整间隙,恢复其传动精度,并加注新的润滑油。

测试校准: 在平台上进行反复测试与校准,确保其分度精度达到使用要求。

经过这一系列“妙手回春”的改造,这个从废品堆里捡回来的分度头,重新焕发了生机,成为了技改工段的关键设备,为多项技术革新立下了汗马功劳。

三、 “劳动美”的深刻诠释:智慧、汗水与创造力的交响曲**

侯银海感慨道,那个年代的“劳动美”,不仅仅是汗水与辛劳,更是一种在有限条件下实现无限创造的智慧之美。这种美体现在:

慧眼识珠的洞察力:能从看似无用的废弃物中,看到其核心价值与改造潜力。

化腐朽为神奇的技艺: 凭借扎实的技术功底和精湛的动手能力,将理论上的可能变为现实。

团队协作的凝聚力: 从设计、寻宝到修复、安装,整个技改工段心往一处想,劲往一处使。

这种“废中寻宝、变废为宝”的经历,不仅解决了生产中的燃眉之急,降低了成本,更深刻地锤炼了一代技术工人的综合能力,塑造了他们勤俭节约、锐意创新的职业品格。这正是“技艺精·劳动美”最生动、最朴实的写照。

回首往事,侯银海认为,这种在资源匮乏条件下激发出的创新精神和实践能力,对于今天的职业教育依然具有重要的启示意义。它告诉每一位职教学子,最宝贵的资源是人的智慧和双手,最美的劳动是在创造中实现价值。那段在汤阴县汽车配件厂生铁库里的“寻宝”岁月,已成为他职业教育理念中一抹永不褪色的亮色,持续激励着后来者在技艺的道路上精益求精,在劳动的创造中发现美、创造美。