【养育之术一百问】之四十六:【应急小卫士】烫伤惊慌?家庭急救演习(日常生活)

【养育之术一百问】之四十六:【应急小卫士】烫伤惊慌?家庭急救演习(日常生活)

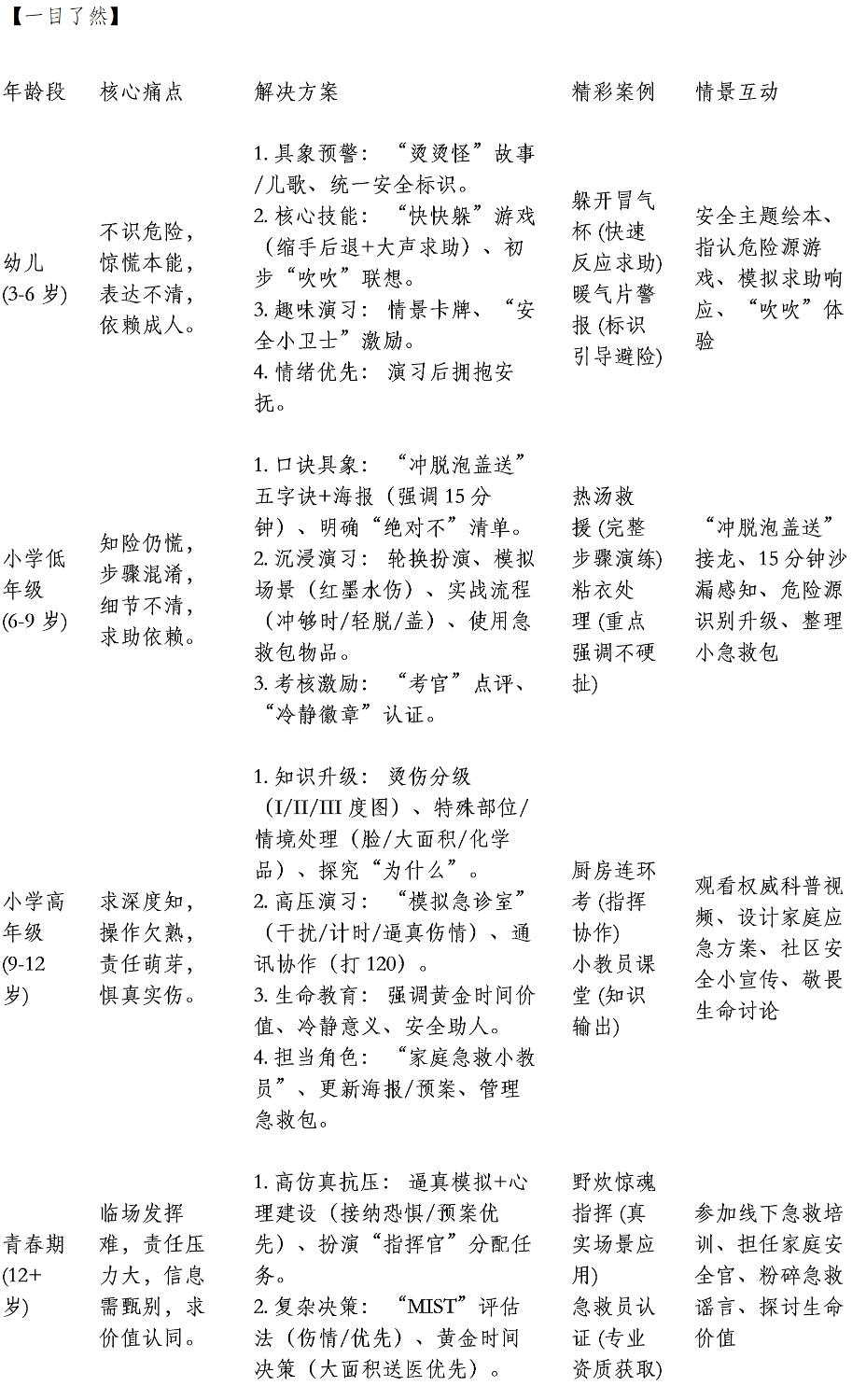

核心痛点:孩子在面对突发烫伤时,因惊慌失措而做出错误反应(如乱跑、用手抓、涂错误药膏),延误黄金处理时间,甚至导致伤情加重;同时,家长在紧急关头也可能因紧张而操作失误。缺乏冷静应对能力和正确的肌肉记忆是主要瓶颈。

解决核心思路:变“惊慌失措”为“冷静应对”,将“知识灌输”转化为“肌肉记忆”,通过常态化、趣味化、场景化的家庭急救演习,融合情绪管理、知识内化、技能熟练与生命敬畏,让安全成为本能。

一、 幼儿段(3-6岁):认识“烫烫怪”,学会“快快躲”

(一)提出问题:

认知模糊危险:对“烫”及其后果认知不足,好奇心驱使其触碰热源。

行为惊慌本能:一旦烫到,本能反应是哭闹、甩手、乱跑或用手去摸烫伤处,极易扩大伤情。

语言表达有限:难以清晰告知发生了什么或哪里痛。

依赖成人救助:完全依赖成人发现和处理。

瓶颈:理解力有限,无法掌握复杂步骤;恐惧感强,抗拒模拟练习。

(二)解决问题:

1.具象化危险,建立预警:

“烫烫怪”故事: 编简单故事/儿歌:“烫烫怪,红红火,偷偷藏在热水杯/汤锅边!碰它小手会大哭,记住快快跑开喊大人!” 用夸张表情和动作强调危险。

“安全标识”认知: 在家庭热源(热水壶、暖水瓶、取暖器、灶台)附近贴上醒目的统一“烫烫怪”标识(如红色火焰图+惊叹号)。每次经过都指认:“看,烫烫怪的家!不能碰!”

2..核心技能:快速脱离+大声求助:

“快快躲”游戏: 模拟场景(如假装水杯冒热气),家长喊“烫烫怪来了!”,训练孩子立刻缩手后退,并大声呼喊:“妈妈/爸爸!烫!救命!” 反复练习,形成条件反射。重点在于速度和声音!

“吹吹魔法”初体验: 在非烫伤情景(如轻微磕碰),家长示范并引导孩子对痛处“呼呼”吹气,建立“吹气能缓解不适”的初步积极联想。

3.演习情境设计:

情景卡牌:制作简单图画卡(热水洒了、碰到暖气片),抽到哪张就模拟哪种“快快躲”和求助。

“安全小卫士”勋章: 每次成功完成“快快躲”和求助,奖励一枚贴纸或口头授予“安全小卫士”称号,强化正向行为。

4.情绪安抚贯穿: 演习后无论表现如何,都给予拥抱肯定:“宝宝记住了‘快快躲’和喊救命,真棒!害怕是正常的,多练习我们就不怕了。”

(三)精彩案例:

“躲开冒气杯”: 4岁糖糖看到妈妈假装打翻冒热气(无害)的杯子,立刻后退大喊:“爸爸!烫烫怪!救命!” 获得“安全小卫士”贴纸,兴奋地贴在“通讯录”上。

“暖气片警报”: 3岁半的球球在客厅玩,爸爸指着暖气片标识:“烫烫怪!” 球球马上缩手跑开喊妈妈,妈妈及时“救援”并拥抱表扬。

(四)情景互动 (路径落地):

安全绘本共读:《别碰!危险》《小心烫伤》等,强化危险认知。

“找烫烫怪”游戏: 在家中寻找贴有标识的热源,指认并复习“快快躲”。

模拟求助练习:在不同房间模拟孩子呼喊,训练家长快速定位响应。

温和“吹吹”体验:在洗手后感觉水凉时,引导用“吹吹魔法”暖手,建立积极联结。

二、 小学低年级段(6-9岁):牢记“冲脱泡”,演习来通关

(一)提出问题:

认知提升但仍慌乱:知道烫伤危险,但遇事仍可能惊慌,忘记步骤。

步骤记忆模糊:对“冲脱泡盖送”口诀听过但不熟练,顺序易混淆。

操作细节不清:如“冲多久?”“衣服粘住了怎么办?”“能涂牙膏吗?”。

求助依赖:倾向于第一时间找大人,未建立自主处理初步步骤的意识。

瓶颈:需要将知识转化为熟练操作;克服面对模拟伤情(如红墨水)的心理不适。

(二)解决问题:

1.知识口诀化与具象化:

“冲脱泡盖送”五字诀: 用大字海报贴在厨房/卫生间,并拆解:

冲:冷水冲伤处 15分钟以上!(强调时长,用沙漏/计时器直观演示)

脱:轻轻脱去衣物,粘住别硬扯!(用布偶演示“轻轻脱”)

泡:疼痛持续可再 泡冷水。

盖:干净湿纱布/毛巾 松松盖。

送:严重烫伤快送医,同时 继续冲!

“绝对不”清单: 明确:不涂酱油/牙膏/香油!不戳破水泡!不用冰块直接敷!

2.沉浸式家庭演习:

“伤员”轮换制: 家长和孩子轮流扮演“伤员”(用红墨水/可水洗红颜料模拟烫伤红斑)和“急救员”。

场景模拟:模拟常见场景(打翻热汤烫手、洗澡水过烫、碰到热锅)。

3.实战演练:

“伤员”模拟惊慌哭喊。

“急救员”需冷静执行:迅速带“伤员”到水源 → 开水龙头冲水(强调15分钟计时) → 模拟轻轻脱衣(如遇“粘连”则跳过) → 继续冲/泡 → 取干净湿毛巾“松松盖” → 同时呼叫其他成人(“快叫爸爸来帮忙送医!”)。

“考官”点评: 演习后,旁观者(或轮换角色)根据海报要点点评,重点肯定冷静和关键步骤(尤其是冲够时间)。

4.“家庭急救包”亮相:

准备简易家庭急救包(含无菌纱布、生理盐水、剪刀(用于剪开衣物)、急救手册),演习中使用湿纱布“盖”,熟悉物品位置和用途。

“冷静徽章”认证: 对演习中表现冷静、步骤正确的成员授予“家庭冷静急救员”徽章(可自制),增强荣誉感。

(三)精彩案例:

“热汤救援行动”: 7岁小宇扮演被热汤烫手的妹妹,8岁姐姐果果立刻拉她去水池冲水,盯着沙漏冲满15分钟,用湿纸巾“盖”上,同时大喊爸爸。获得“冷静徽章”。

“粘住衣怎么办?”: 演习中模拟衣袖粘住“伤口”,扮演急救员的妈妈演示只冲水不硬脱,并解释“冲水最重要,衣服等医生处理”。孩子印象深刻。

(四)情景互动 (路径落地):

“口诀接龙”游戏: 日常随机提问“冲脱泡盖送”下一步是什么?

计时挑战:用沙漏练习感受15分钟有多长(可结合做其他事)。

识别危险源升级:讨论更多潜在烫伤源(如熨斗、摩托车排气管)。

“小小急救包”整理: 让孩子定期检查、补充简易家庭急救包(湿纱布、创可贴等)。

三、 小学高年级段(9-12岁):精进“急救术”,担当“小教员”

(一)提出问题:

知识深化需求:对烫伤分级(红斑/水泡/破溃)、不同部位处理差异(脸/手/躯干)、特殊情境(化学品烫伤、大面积烫伤)有求知欲。

操作熟练度不足:虽知步骤,但在模拟压力下(如计时、有人观看)可能动作变形或遗漏细节。

责任意识萌芽:希望不仅能自保,还能帮助他人(弟妹、同学)。

面对真实伤情恐惧:担心演习和真实巨大落差,害怕看到真实伤口。

瓶颈:需要更专业、更复杂的知识技能;提升在压力下的操作稳定性;克服面对真实伤情的心理障碍。

(二)解决问题:

1.知识升级与情境拓展:

烫伤深度科普:用图片(卡通化处理)或模型讲解I度(红斑)、II度(水泡)、III度(发白/焦黑)烫伤的外观和处理原则(I/II度重点冲水,III度盖好速送医)。

特殊部位与情境:

脸部烫伤:用流动凉水淋,避免水流进眼鼻口。

大面积烫伤:快速冲淋主要伤处后,用干净湿床单覆盖,防止失温,火速送医,持续注意保暖。

化学品烫伤:立即用大量流动清水长时间冲洗(至少20分钟),同时脱去污染衣物,弄清化学品名称告知医生。

“为什么”探究: 解释冲水目的(降温、减轻损伤、止痛)、不涂东西原因(防感染、易清理)。

2.高压实战演习:

“模拟急诊室”: 提升演习真实感和压力:

加入“干扰因素”:如设定有限水源(需快速找到)、模拟弟弟在旁哭闹。

计时考核:从发现到完成“冲脱泡盖”关键步骤计时,追求又快又准。

“伤情”升级: 用更逼真的道具(硅胶伤疤贴模拟水泡/破溃),训练心理承受力。

“通讯与协作”演习: 烫伤后,一人处理伤口,另一人负责打电话模拟呼叫120/联系家长,清晰描述地点、事件、伤情。

3.“生命至上”理念深化:

讨论:为什么黄金几分钟如此重要?(阻止热力继续损伤深层组织)为什么保持冷静能救命?(避免二次伤害,正确操作)。

强调:在保护自身安全前提下助人(如关掉热源时确保自己不被烫/电到)。

4.“家庭急救小教员”角色:

鼓励孩子将所学教给弟弟妹妹或同学(简化版)。

负责更新家庭急救知识海报、整理维护急救包。

参与制定家庭《烫伤应急预案》(含紧急联系人电话、附近医院地址)。

(三)精彩案例 (突出重点):

“厨房连环考”: 11岁晨晨演习时,模拟打翻热油锅烫伤手臂(硅胶贴)。他迅速关火(安全动作),拉弟弟远离,自己冲水15分钟,同时指挥妹妹打120模拟电话描述清晰。处理沉着。

“小教员课堂”: 10岁乐乐在学校安全课,用自制的烫伤处理步骤图,清晰地向同学讲解演示“冲脱泡盖送”,获得老师同学好评。

(四)情景互动 (路径落地):

急救科普视频学习:观看专业机构(如红十字会)制作的适龄急救动画/短片。

“应急方案”设计赛: 设计家庭不同场景(厨房、浴室、郊游)的烫伤应急流程。

社区安全宣传员:在家长陪同下,向社区小朋友简单宣传防烫伤知识。

“敬畏生命”讨论: 结合新闻事件,讨论急救知识普及的重要性。

四、 青春期段(12岁以上):冷静“指挥官”,生命“守护者”

(一)提出问题:

知识技能具备,临场发挥存疑:理论上掌握,但真实突发事件中能否克服巨大心理冲击、保持冷静指挥是最大挑战。

责任与能力匹配焦虑:意识到自己可能成为现场“第一响应人”,担心处理不当造成严重后果,产生压力。

信息甄别需求:接触网络海量信息,需辨别正确急救方法,摒弃谣言(如“涂蛋清”)。

寻求价值认同:希望所掌握的技能得到认可,并能创造更大价值。

瓶颈:临场心理素质;复杂伤情判断与优先处理;责任压力管理;信息甄别能力。

(二)解决问题:

1.高压情境模拟与心理建设:

“高仿真”演习: 使用更逼真的模拟道具(专业训练用),甚至加入轻微无害的“疼痛”刺激(如温热感)。模拟混乱环境(嘈杂、多人惊慌)。

“指挥官”角色扮演: 在模拟中不仅要处理自身“烫伤”,更要扮演现场指挥者,安抚他人、分配任务(如:A去关总闸,B拿急救包,C打电话)。

“应激反应”坦诚沟通: 演习后讨论面对真实血腥/严重伤情可能的恐惧、恶心感,强调:感到害怕/不适是正常的。核心是 “保持行动” :即使手抖,也要先冲水;即使声音颤,也要打120。

“预案”对抗恐慌: 反复强化:遇到严重烫伤,我的预案就是“冲盖送+求救”,不需要现场创新,按预案做就能最大限度救命。

2.复杂判断与优先处理:

“MIST”原则演练: (M-受伤机制, I-伤情识别, S-症状, T-处理时间/已做处理)。训练快速评估:

伤者数量?伤情最重的是谁?(优先处理)

烫伤源?是否持续危险?(先移除危险源)

面积?深度?(决定冲水侧重和送医缓急)

有无合并伤?(如摔倒骨折)

“黄金时间”决策: 强调大面积/严重烫伤,快速覆盖防失温+极速送医比长时间现场冲水更重要(可在送医途中持续用湿布覆盖降温)。

3.信息甄别与持续学习:

引导关注权威来源:中国红十字会、120急救中心官网、专业医学平台发布的急救指南。

批判性讨论网络偏方危害。

鼓励参加线下初级急救员认证课程(如红十字会),获取更系统知识和官方认证。

4.“生命守护者”价值认同:

强调其技能的价值:不仅保护自己,关键时刻能挽救家人、朋友甚至陌生人的生命和减少伤残。

鼓励其在家庭、班级担任安全员,分享知识。

参与社会:如成为社区/学校急救志愿者(适龄服务)。

(四)精彩案例 (突出重点):

“野炊惊魂指挥”: 15岁小然和同学野炊,同伴打翻火锅汤料烫伤小腿(大面积红斑水泡)。小然强忍惊慌,指挥:A关火移锅,B取大量矿泉水冲洗,C拨打120清晰报地址伤情,D取干净衣物浸湿覆盖伤腿。同时安抚伤员,直至救护车到。获医生肯定处理及时得当。

“急救员认证”: 14岁小雨参加红十字会急救培训,系统学习并考核通过,获得“初级急救员”证书。在家庭应急演习中担任主讲师,自信专业。

(四)情景互动:

权威急救课程:报名参加线下急救认证培训(强烈推荐)。

“家庭安全官”: 负责家庭季度安全演习策划与执行(含火灾、地震等)。“谣言粉碎机”: 收集网络流传的错误烫伤处理方法,共同查证辟谣。

“生命价值”探讨: 阅读急救成功案例,讨论掌握应急技能对个人、家庭、社会的意义。