《养育之术一百问》之十:【生活小百科】"十万个为什么"?变好奇心为宝藏!(有知识)

《养育之术一百问》之十:【生活小百科】"十万个为什么"?变好奇心为宝藏!(有知识)

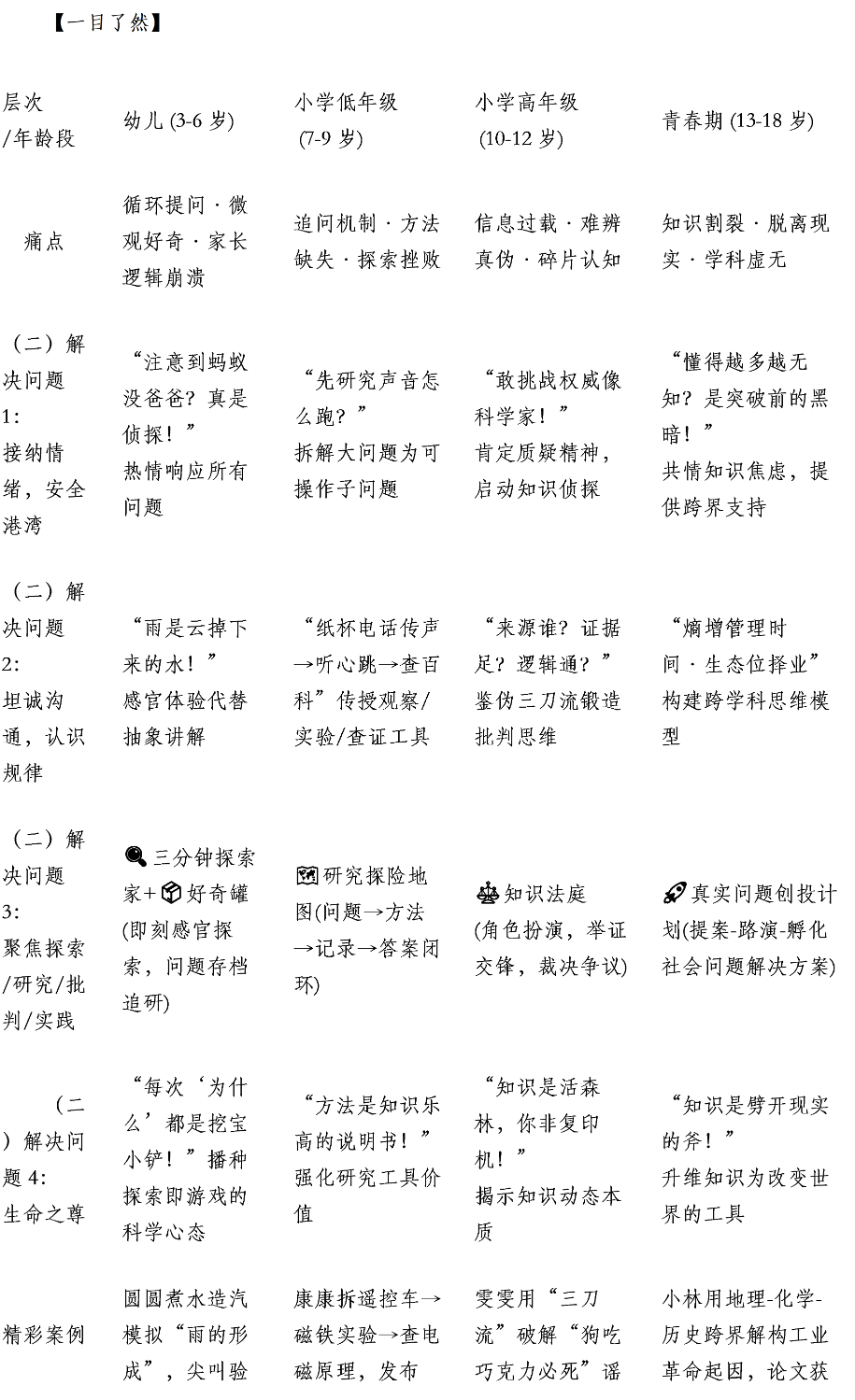

核心痛点: 孩子提问时,家长因知识盲区、精力不足或认知错位(如用抽象理论回答幼儿),导致敷衍(“长大就懂”)、压制(“别瞎问”)或错误解答,最终浇灭好奇火花。需搭建适龄的知识脚手架,让问题成为探索起点而非终点。

一、 幼儿阶段 (3-6岁) - 聚焦:守护提问本能,播种「探索即游戏」的种子

(一)提出问题 (痛点/瓶颈):

痛点: 幼儿的“为什么”常循环往复(“为什么下雨?”“因为云哭了。”“云为什么哭?”),或关注微观细节(“蚂蚁的爸爸在哪?”)。家长易因逻辑闭环而崩溃,用童话式答案终结思考。

瓶颈: 过度简化丧失认知价值(“太阳下班了”),过度复杂超越理解。如何用感官体验替代抽象解释,将问题转化为可操作的探索游戏是难点。

(二)解决问题:

1.接纳情绪,安全港湾: 热情响应所有问题,哪怕荒谬:“哇!你注意到蚂蚁没有爸爸?真是个侦探!” 拥抱提问行为本身。

2.坦诚沟通,认识规律: 用行动代替讲解: 问“雨是什么?”→ 带娃伸手接雨滴:“凉凉的、透明的,和小河里的水一样!” 类比生活经验: “云像晒衣服的水汽飞上天,太多就掉下来啦!”

3.聚焦体验转化 (替代“仪式告别”): “三分钟探索家”仪式: 遇问题即启动:“现在开始,我们是探索家!工具:眼睛/手/鼻子。任务:找答案线索!”(如观察蚂蚁洞、闻雨后泥土)。“好奇罐”收集: 将问题写/画在纸条投罐,每周抽一条全家探索。

4.生命之尊: 植入科学家心态:“提问像打开宝藏地图!每一次‘为什么’都是小铲子,帮我们挖出世界的秘密。”

(三)精彩案例:

4岁的圆圆问:“云为什么掉不下来?”奶奶没讲重力,而是煮水冒汽:“看!水汽飘上去像云。” 盖玻璃板:“冷冰冰的板让汽变水珠——像云遇到冷空气下雨啦!” 圆圆尖叫:“我造雨了!”

(四)情景互动:

生活实验室: 厨房(糖盐溶解)、浴室(沉浮实验)、花园(昆虫观察)变身探索基地

五感提问法: 遇问题必引导感官介入(“摸摸树皮糙不糙?”“听风声像什么?”)

绘本延伸: 《地下水下》等翻翻书后,带娃在家复现场景(用盆当海洋挖“沉积层”)

提问庆祝仪式: 每日睡前评选“今日金问”,奖励探索工具(放大镜、标本盒)

二、 小学低年级阶段 (7-9岁) - 聚焦:建立「问题-方法-答案」思维链,初尝研究乐趣

(一)提出问题 (痛点/瓶颈):

痛点: 孩子不满足于现象解答,追问机制(“电话怎么传声?”),但缺乏研究方法。易因信息过载(搜索出复杂原理)或失败(实验不成功)挫败。

瓶颈: 家长直接给答案剥夺探索权,或放任搜索导致认知混乱。如何设计分步探索路径,让孩子体验“研究闭环”的成就感是关键。

(二)解决问题:

1.接纳情绪,安全港湾: 为问题分级: “电话传声?这要拆机器才能看清!我们先研究‘声音怎么跑’好不好?” 拆解大问题为可操作子问题。

2.坦诚沟通,认识规律: 传授基础工具:

观察法:用听诊器听心跳声传导

实验法:纸杯电话模拟声波振动

查证法:儿童百科图解声波原理

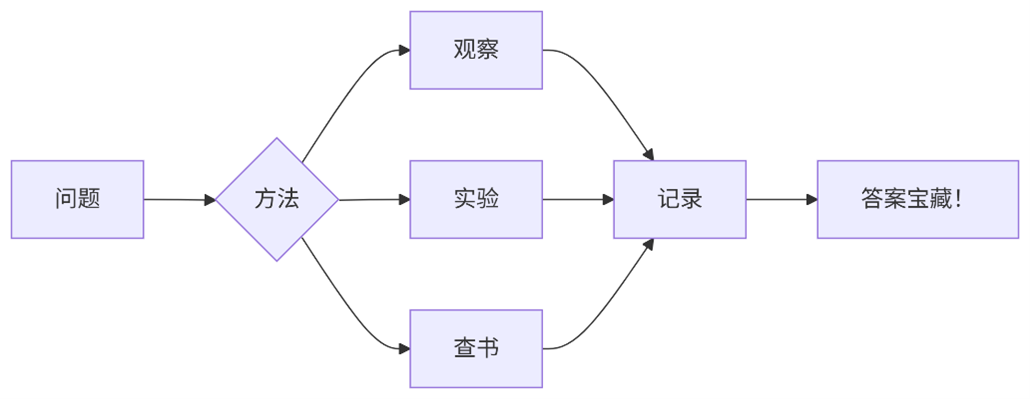

3.聚焦过程赋能 (替代“仪式告别”): “研究探险地图”:

4.生命之尊: 强化工具价值:“知识像乐高,方法就是拼装说明书。学会方法,你就能造出任何答案大厦!”

(三)精彩案例:

7岁的康康问“遥控车怎么听话?”,爸爸带他画“探险地图”:1)拆旧遥控看电路板(观察)→ 2)用磁铁吸车验证信号(实验)→ 3)查书学电磁原理(查证)。康康制作《遥控车秘密报告》在班分享,获封“小博士”。

(四)情景互动:

工具百宝箱: 常备听诊器、磁铁、pH试纸等低成本实验工具

家庭研究周: 每周全家选一个问题(如“面包为何发霉”),分工用不同方法探究

错误博物馆: 展示失败实验记录(如醋泡蛋壳未软化解说“钙抗酸”),珍视试错价值

知识发布会: 用演讲/手抄报/短剧发布研究成果

三、 小学高年级阶段 (10-12岁) - 聚焦:锻造信息筛网,从接受到批判

(一)提出问题 (痛点/瓶颈):

痛点: 孩子大量获取网络信息,但难辨真伪(“妈妈说吃姜致癌,抖音说治癌!”),或陷入碎片化浅认知。易形成片面结论或知识傲慢。

瓶颈: 家长权威受挑战,易压制质疑(“专家还能错?”)。需培养信息溯源、交叉验证、逻辑辩证三大批判性思维肌肉。

(二)解决问题:

1.接纳情绪,安全港湾: 肯定质疑精神: “你敢挑战权威观点,像个小科学家!我们一起来侦探破案?”

2.坦诚沟通,认识规律: 传授鉴伪三刀流:

来源刀: 谁说的?是专业机构还是网红?

证据刀: 有数据/实验支持吗?样本够吗?

逻辑刀: 偷换概念?以偏概全?

3.聚焦思维体操 (替代“仪式告别”): “知识法庭”角色扮演:

原告(孩子):提出争议观点

被告(家长):辩护传统认知

法官:裁决需双方呈证(查论文、找数据)

4.生命之尊: 揭示知识本质:“知识不是停在书里的标本,是活着的森林。敢质疑、会验证,你才不是知识复印机,而是探险家!”

(三)精彩案例:

11岁的雯雯刷到“狗吃巧克力致命”视频后质疑:“邻居爷爷天天喂狗巧克力!”全家启动“知识法庭”:雯雯查兽医论文(证据刀)发现剂量决定毒性;爷爷举证狗品种差异(来源刀);法官妈妈总结:“抛开剂量谈毒性是耍流氓!”

(四)情景互动:

谣言粉碎机: 每周分析一则朋友圈谣言(如“5G传播病毒”),用三刀流破解

观点辩论赛: 抽签持对立观点(“电子书优于纸质书”),用证据交锋

专家追踪术: 选感兴趣领域(气候变化),追踪三位专家不同观点并比对

知识漏洞图: 绘制已学知识的关系网,标出“未知裂缝”定向探索

四、 青春期阶段 (13-18岁) - 聚焦:跨界知识缝合,求解真实世界

(一)提出问题 (痛点/瓶颈):

痛点: 青少年追求深度却易钻牛角尖,或困于学科壁垒(“学物理有何用?”)。知识脱离现实导致虚无感。

瓶颈: 家长知识储备难匹配。需从“解答者”转型为“知识合伙人”,助其建立跨学科思维模型,用知识解决真实问题。

(二)解决问题:

1.接纳情绪,安全港湾: 共情知识焦虑: “懂得越多越觉无知?这正是突破前的黑暗!” 提供跨界脚手架: “需要历史视角看AI伦理吗?我认识社科教授。”

2.坦诚沟通,认识规律: 构建思维模型:

用物理学熵增原理解释时间管理

用生态学生态位分析职业竞争

用历史周期律审视商业趋势

3.聚焦问题驱动 (替代“仪式告别”): “真实问题创投计划”:

提案:发现身边问题(如“校门口拥堵”)

路演:用多学科知识设计解决方案(交通工程+行为心理学)

孵化:争取资源小规模实验(设计分流方案报居委会)

4.生命之尊: 升维知识使命:“知识不是挂在墙上的剑,是劈开现实荆棘的斧。当你用电磁学帮社区省电,用经济学改善食堂菜价——这才是知识的永生!”

(三)精彩案例:

15岁的小林痴迷化学却厌学历史。老师抛题:“为何工业革命从英国而非化学发达的中国开始?”他调研发现:1)英国煤矿浅层易采(地理)→ 2)蒸汽机需廉价燃料(化学)→ 3)专利法保障发明(历史)。论文获科创赛大奖,叹:“知识原来是张网!”

(四)情景互动:

知识迁移日记: 每日记录如何用学科知识解决生活问题(用概率论优化零花钱)

TED式家庭演讲: 每月深度剖析一个跨界议题(区块链如何改变公益?)

开源项目参与: 参与GitHub环保/教育项目,用代码实践知识

知识遗产计划: 创建个人维基百科,体系化积累探索成果