《养育之术一百问》之八:【基因密码盒】“为什么我像爸爸?”绘本解密遗传(尊重生命)

《养育之术一百问》之八:【基因密码盒】“为什么我像爸爸?”绘本解密遗传(尊重生命)

核心痛点: 孩子对自身与父母外貌、性格相似性的好奇是天性,但家长常面临:解释不清遗传原理(“你就随你爸”)、回避复杂问题(“长大了就懂了”)、或无意中强化外貌焦虑(“可惜没遗传妈妈的大眼睛”)。这可能导致孩子对生命来源困惑、对差异产生误解或自卑、错过建立科学生命观和家族认同感的契机。亟需用适龄方式打开“基因密码盒”,传递生命传承的奇迹与对个体独特性的尊重。

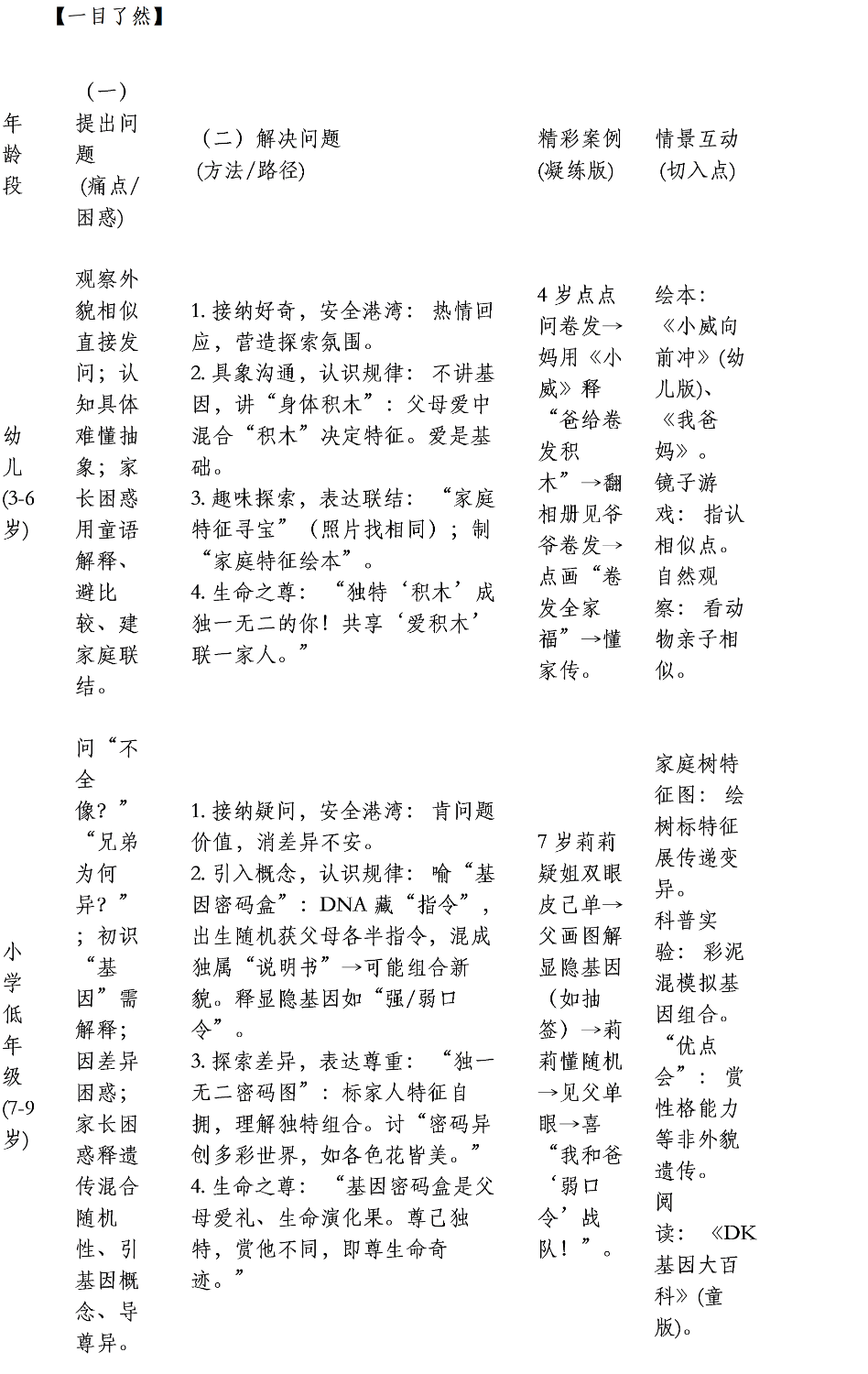

一、幼儿阶段 (3-6岁)

(一)提出问题 (痛点/困惑):

孩子观察到最直观的外貌相似(眼睛、头发、酒窝),会直接问“为什么我像爸爸/妈妈?”。

认知基于具体形象,难以理解抽象概念(基因、DNA)。

家长困惑:如何用他们能懂的语言解释?如何避免过度简化或引发不必要的比较?如何初步建立“家庭联结”感?

(二)解决问题 (方法/路径):

接纳好奇,安全港湾: 热情回应:“哇,你发现了一个关于生命的大秘密!我们一起来找答案吧!” 拥抱孩子的观察力和好奇心,营造安全探索氛围。

具象沟通,认识规律: 不讲基因,讲“身体积木”: “爸爸妈妈身体里都有很多小小的、特别的‘身体积木’。当爸爸妈妈非常相爱,想创造一个小宝宝时,就把各自的一些‘积木’混合在一起。这些‘积木’决定了宝宝像谁的部分。比如,爸爸给了你卷头发的‘积木’,妈妈给了你大眼睛的‘积木’。” 强调爱是创造的基础。

趣味探索,表达联结: “家庭特征寻宝”仪式: 一起看家庭照片,玩“找相同”游戏(“看,你的酒窝和爷爷一样!”,“你的笑容和妈妈小时候照片里一模一样!”)。制作简易“家庭特征绘本”:画出家人和自己共有的特征。

生命之尊: 强调“这些特别的‘积木’让你成为独一无二的你!也让我们一家人紧紧联系在一起,因为我们共享着爱的‘积木’。”

(三)精彩案例:

4岁的点点摸着自己卷发问妈妈:“为什么我的头发和爸爸一样卷,不像你直直

的?” 妈妈拿出绘本《小威向前冲》(简化版):“看,小威带着爸爸的‘卷发积木’赢了比赛!所以点点也有卷发啦!” 她们又翻相册:“瞧,爸爸的爸爸,你的爷爷也是卷发哦!这是咱们家的‘特别积木’!” 点点兴奋地画了一张“卷发全家福”。

(四)情景互动:

绘本共读: 《小威向前冲》(幼儿版)、《我爸爸》《我妈妈》《我们的身体》等,具象化生命来源与特征。

镜子游戏: 和孩子一起照镜子,指认相似点(“我们的鼻子形状好像!”)。

自然观察: 观察小动物和它们的父母(如小狗的花色),类比“动物家庭的‘积木’”。

二、小学低年级阶段 (7-9岁)

(一)提出问题 (痛点/困惑):

孩子理解能力提升,开始问更深入的问题:“为什么我不全像爸爸或妈妈?”“为什么哥哥和我不太一样?”。

对“基因/DNA”名词有初步兴趣,但需具体解释。

可能因外貌差异(如兄弟姐妹不同)产生困惑或小情绪。家长困惑:如何解释遗传的混合性与随机性?如何引入“基因”概念?如何引导尊重差异?

(二)解决问题 (方法/路径):

1.接纳疑问,安全港湾: 肯定问题的价值:“你问得太棒了!这说明你在认真思考生命的奇妙。每个人的‘基因密码’组合都是独特的彩票哦!” 消除因差异带来的不安。

2.引入概念,认识规律: 比喻“基因密码盒”: “每个人身体细胞里都有一个神奇的‘密码盒’,叫DNA,里面藏着决定我们长什么样的‘基因指令’。你出生时,爸爸随机给了你一半‘指令’,妈妈随机给了你另一半‘指令’,它们混合在一起,就写成了只属于你的‘生命说明书’!所以你可能眼睛像妈妈,下巴像爸爸,或者组合出全新的样子。” 解释显性/隐性基因可比喻为“强口令”和“弱口令”。

3.探索差异,表达尊重: “独一无二密码图”仪式: 列出家人特征(双眼皮、雀斑、左撇子等),让孩子标出自己拥有哪些,理解组合的独特性。讨论:“正是因为每个人的‘密码盒’不同,世界才这么丰富多彩!就像花园里不同颜色的花,都很美。”

4.生命之尊: “你的‘基因密码盒’是爸爸妈妈爱的礼物,也是亿万年生命演化的神奇结果。尊重自己的独特密码,也欣赏他人的不同,就是尊重生命的奇迹。”

(三)精彩案例:

7岁的妹妹莉莉疑惑:“为什么姐姐是双眼皮,我是单眼皮?我们都是妈妈生的!”

爸爸画图解释:“假设双眼皮是‘强口令’(A),单眼皮是‘弱口令’(a)。妈妈可能是Aa(有强有弱),爸爸是aa(两个弱)。姐姐可能拿到妈妈的A和爸爸的a,变成Aa(显双眼皮);你拿到妈妈和爸爸的a,变成aa(显单眼皮)。看,就像抽签!” 莉莉理解了“随机组合”,还发现爸爸也是单眼皮,开心地说:“我和爸爸一个‘弱口令’战队!”

(四)情景互动:

家庭树与特征图: 绘制简易家庭树,标注可见遗传特征,直观展示传递与变异。

科普小实验: 用不同颜色橡皮泥混合模拟基因组合,观察新颜色产生。

“优点发现会”: 讨论家人性格、能力等非外貌特征(也可能有遗传倾向),欣赏多元价值。

阅读拓展: 《DK基因大百科》(儿童版)、《生命的秘密》等图文并茂科普书。

三、小学高年级阶段 (10-12岁)

(一)提出问题 (痛点/困惑):

孩子具备一定抽象思维,渴望了解遗传机制(DNA结构、染色体、遗传病)。

开始关注性格、天赋是否遗传,可能产生宿命论或过度归因。

对家族健康史(如遗传病)产生好奇或担忧。家长困惑:如何科学解释遗传原理?如何平衡遗传与后天影响(环境、努力)?如何恰当谈论家族健康史?

(二)解决问题 (方法/路径):

1.接纳求知,安全港湾: 鼓励深度探索:“你对生命科学的兴趣真让人惊喜!遗传确实复杂又有趣,我们一起学习。” 对潜在担忧(如遗传病)承诺坦诚但以建设性方式沟通。

2.科学阐释,认识规律: 解密“基因密码盒”: 介绍DNA双螺旋结构(比喻为“旋转的生命之梯”)、染色体(“打包好的指令库”)、基因(“梯子上的特定指令段落”)。解释遗传病是“指令中的小错误”,可来自父母或新发生。强调基因不是命运: “基因给了你初始的乐谱,但环境、选择、努力决定了你如何演奏人生这首曲子!你的热爱和坚持能放大天赋,也能克服一些挑战。”

3.理性探讨,表达尊重: “基因与选择”讨论会仪式: 讨论具体例子(如运动天赋+刻苦训练=冠军;音乐世家+个人厌学=放弃)。分析家族健康史时,强调现代医学的预防与干预能力,传递积极态度:“了解风险是为了更好守护健康。”

4.生命之尊: “遗传让我们与祖先血脉相连,是生命长河中的一环。但你的思想、选择、行动,书写着属于你独一无二的生命篇章。尊重这份传承,更要勇于创造自己的价值。”

(三)精彩案例:

11岁的航航热爱篮球,但身高普通,有点沮丧:“爸爸那么高,我怎么没遗传到?” 爸爸先科普身高受多基因和环境(营养、睡眠)共同影响。然后说:“乔丹高中时也被认为太矮呢!看看你的优势:你遗传了妈妈的敏捷和爸爸的毅力。‘基因密码’给了你潜力,刻苦训练才能点燃它!何况,篮球智慧比单纯身高更重要。” 他们一起研究矮个子球星的成功之道,航航重燃斗志。

(四)情景互动:

模型制作: 用扭扭棒等制作DNA双螺旋模型。

纪录片共赏: 《生命的故事》《人体奥秘》等涉及遗传内容的优质纪录片。

“天赋与努力”辩论: 组织小型辩论赛,探讨先天遗传与后天努力的关系。

健康管理启蒙: 结合家族史,讨论健康生活方式的重要性(如饮食、运动对某些遗传倾向疾病的预防)。

四、青春期阶段 (13-18岁)

(一)提出问题 (痛点/困惑):

青少年进行深刻的自我认同探索,思考“我究竟是谁?” - 基因构成、环境影响、个人选择的复杂交织。

对遗传学有更深兴趣(基因技术、伦理),可能质疑“决定论”。

关注外貌遗传可能引发更深层的身材/容貌焦虑。对家族遗传病史可能有更现实的担忧。家长困惑:如何支持其哲学性自我探索?如何讨论前沿科技伦理?如何应对可能的焦虑并引导积极身份认同?

(二)解决问题 (方法/路径):

1.接纳探索,安全港湾: 尊重其深度思考,成为倾听者和资源提供者:“寻找‘我是谁’是重要的旅程,你的想法和感受都值得被倾听。关于基因、环境、自我,我们可以一起探讨各种观点。”

2.深度对话,认识规律: 探讨“基因密码盒”的边界: 深入讨论基因、表观遗传学(环境如何影响基因表达)、大脑可塑性。分析基因编辑(如CRISPR)的潜力与巨大伦理挑战(设计婴儿、公平性)。明确: “基因是重要的起点,但自我意识、自由意志和持续的选择,才是定义‘你是谁’的核心。你是你生命叙事的作者。”

3.建构认同,表达尊重: “生命故事编织者”反思仪式: 鼓励通过写作、艺术、对话梳理:哪些特质可能源于遗传?哪些受家庭/文化环境影响?哪些是自己主动选择/培养的?如何整合这些部分,形成积极的自我认同?对遗传病风险,强调自主权与责任感(知情、监测、管理)。

4.生命之尊: “你的存在本身就是一个概率极低的奇迹。你承载着祖先的基因印记,也肩负着开创未来的责任。理解遗传,是为了更深刻地认识生命的偶然与必然、局限与潜能,从而敬畏生命之奥秘,拥抱自主创造之力量,活出独特而有意义的人生。”

(三)精彩案例:

16岁的混血儿艾米常被问“你更像哪国人?”,感到困扰。生物课上学习遗传后,她与妈妈深谈。妈妈分享了两边家族的历史与文化。艾米意识到:她的基因是两大洲的融合,但她的文化认同、价值观、兴趣爱好是自己主动选择和建构的。她创作了一幅拼贴画:一半是象征父系祖先的图案和DNA双螺旋,一半是象征母系文化的符号和自己热爱的事物照片,中间是她自己的照片,写着:“我是交汇点,也是新起点。” 她接纳并珍视自己的多元背景,更明确自我定义权在自己手中。

(四)情景互动:

哲学/科学阅读: 推荐《自私的基因》(批判性阅读)、《生命3.0》、探讨自由意志与决定论的哲学文章。

伦理研讨会: 组织或参与关于基因编辑、人工智能等科技伦理的讨论。

传记研究: 研究经历重大身份转变或克服先天挑战的人物传记(如霍金),分析遗传、环境与个人能动性的作用。

艺术表达: 鼓励通过摄影、绘画、音乐、诗歌表达对“身份”“传承”“自我”的思考。

基因检测讨论(若涉及): 如进行消费级基因检测,深入讨论结果的意义、局限和隐私伦理。