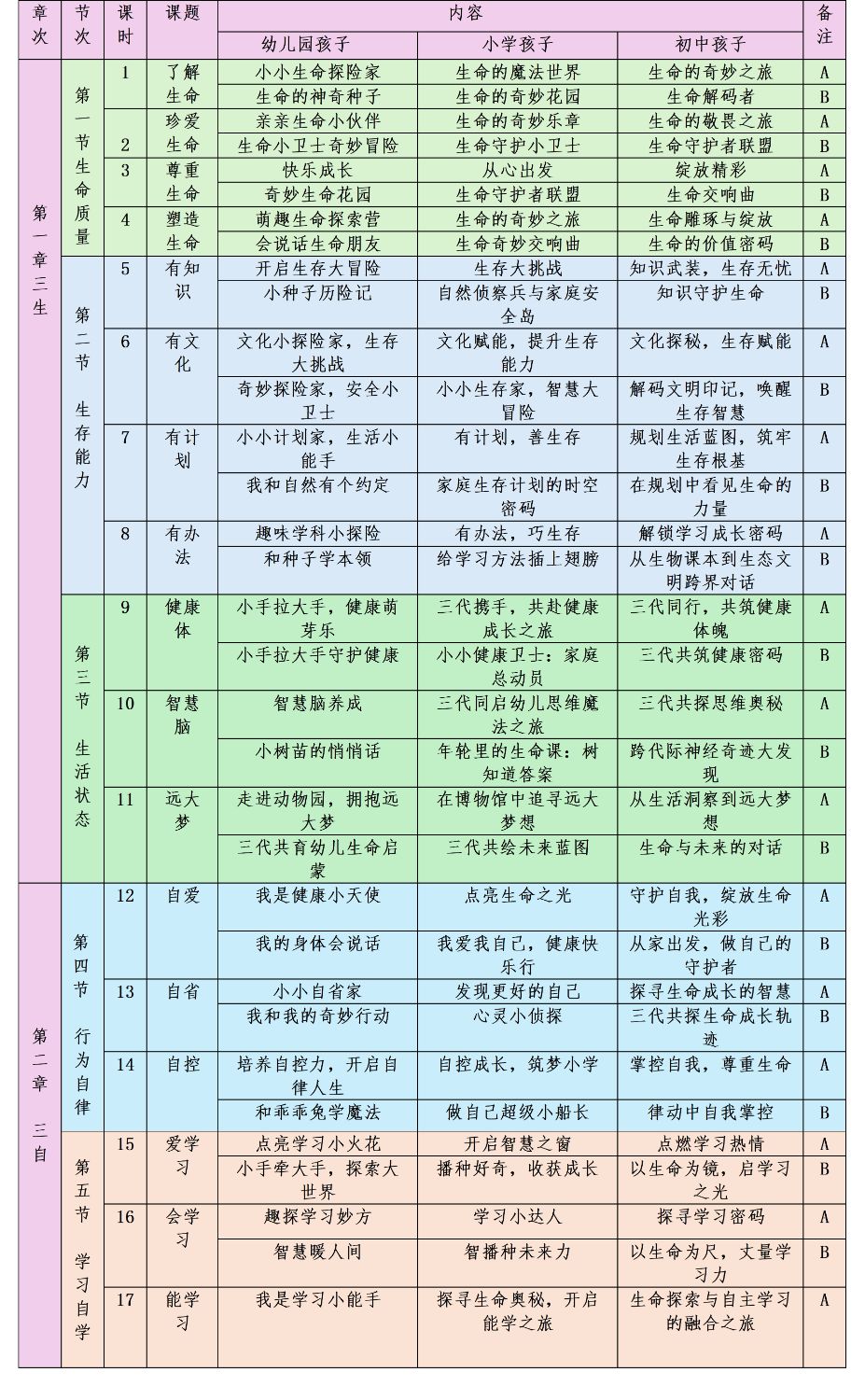

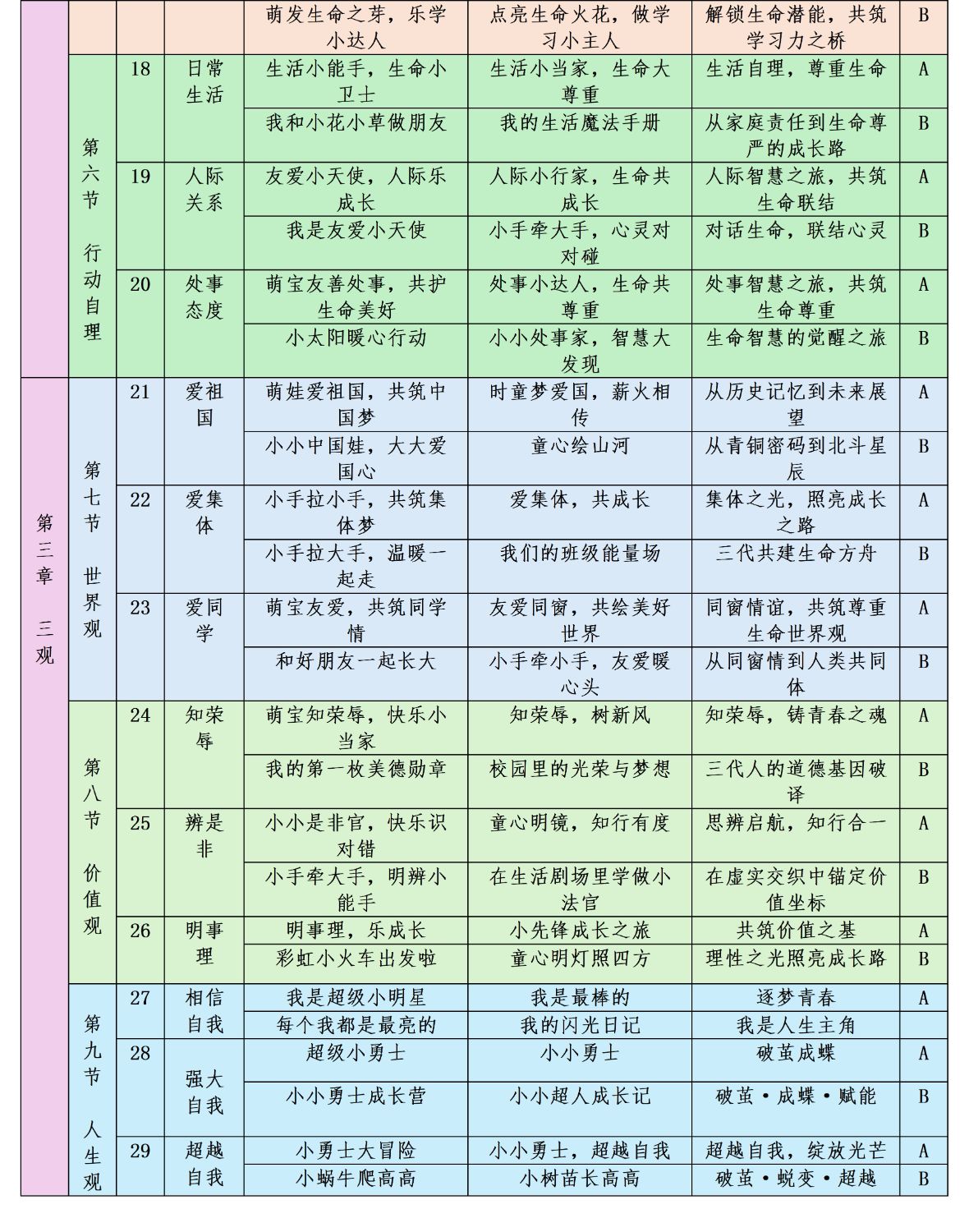

【初中版亲子课程】第五课 知识守护生命

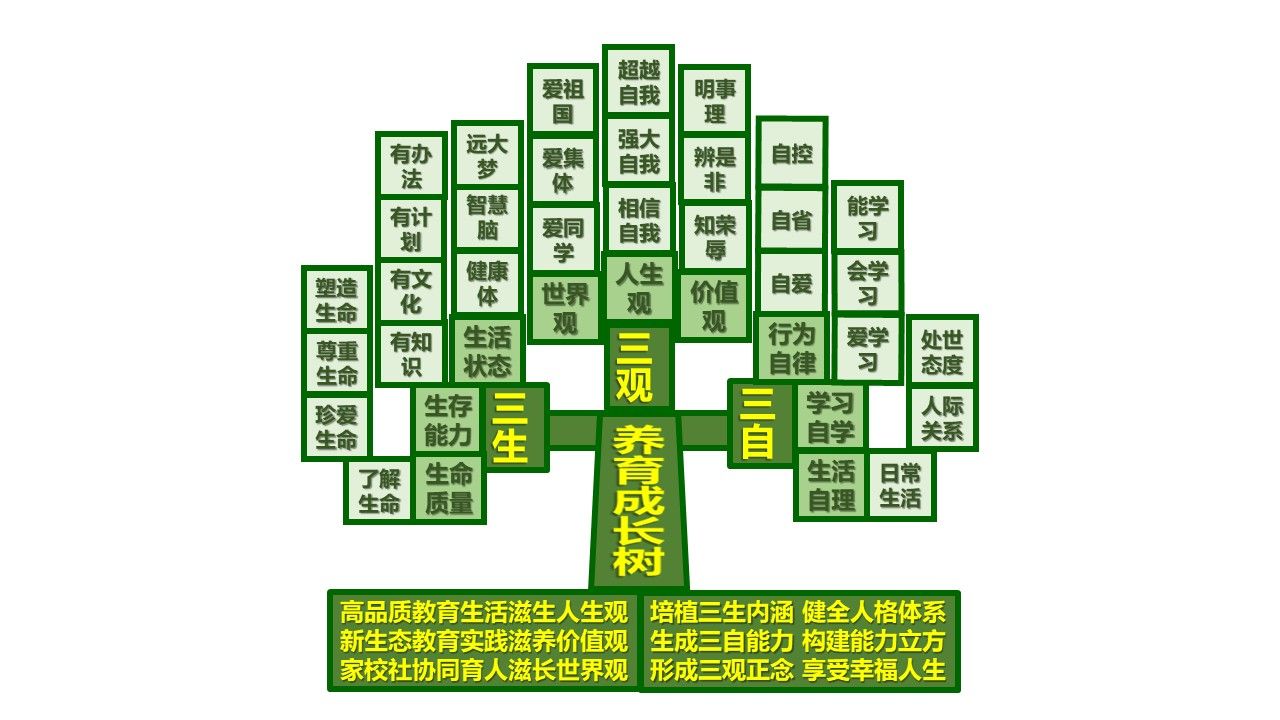

【养育成长课·三生·生存能力·有知识】(B)

【养育成长课·三生·生存能力·有知识】(B)

【初中版亲子课程】第五课 知识守护生命

(家庭×科技馆场景·跨学科融合课程)

一、课程背景与学情分析

初中生处于逻辑思维快速发展期,对实践性、系统性知识兴趣浓厚,但普遍存在“生存知识碎片化”“应急能力薄弱”问题。本课以家庭联动科技馆为场景,通过沉浸式科学实验、跨代际合作探究,将学科知识与生存技能深度融合,构建“知识即铠甲”的生命守护观。

二、课程框架设计

【课程主题】

《家庭安全实验室:当牛顿遇见海姆立克》

——融物理力学、生物急救、数据建模于一体的生存能力实训

【场景选择】

- 核心场地:科技馆力学展区、急救科普馆

- 延伸场景:家庭安全动线改造实践

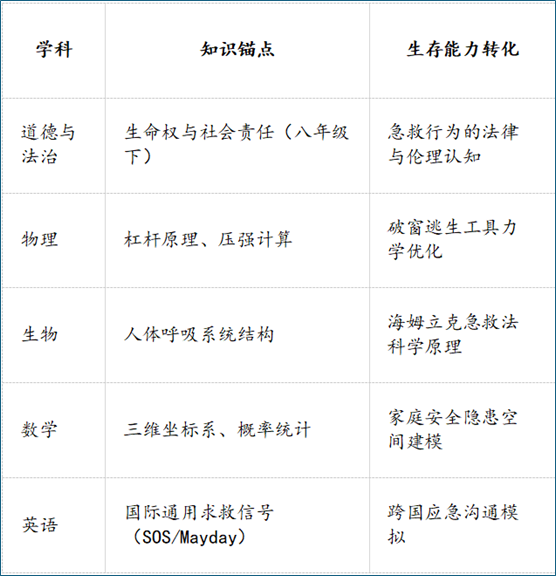

【知识链接矩阵】

三、课程内容实施

【亲子目标】

3. 理解基础科学原理在生存危机中的转化应用,建立“知识即护盾”的认知体系

4. 通过三代协同实验,掌握家庭安全隐患排查、应急避险、互助救援的复合技能

5. 培养“风险预判-科学决策-团队执行”的生存思维链,强化家庭共同体意识

【亲子过程】

1. 自主体验:科技馆生存探秘之旅

- 活动1:力学守护者

- 在科技馆杠杆实验区,祖孙三代用不同支点位置抬起模拟重物(对应被家具压住的人体),记录最小施力数据,推导最优救援杠杆比(物理+数学融合)

- 认知升华:爷爷讲述1976年唐山地震中用撬棍救人的真实案例,链接历史与科学

- 活动2:呼吸方程式

- 通过透明人体模型观察膈肌运动,用气球模拟气道梗阻实验,测量不同力度冲击下的异物位移数据(生物+物理跨学科)

- 技术迁移:父母演示改良式家庭版海姆立克法(利用餐椅靠背自主施救)

2. 合作探究:家庭安全方程式

- 任务1:隐患拓扑图

- 三代人用手机3D扫描工具建立家庭立体模型,标注:

- 红色区域:阳台护栏锈蚀度(化学氧化反应知识)

- 黄色区域:电器线路过载概率(数学功率计算公式)

- 蓝色通道:最佳逃生路径(几何最短路径算法)

- 任务2:跨代际辩论赛

- 辩题:传统经验(如湿毛巾捂口鼻)VS 现代科学(空气呼吸器使用)

- 学科支撑:

- 爷爷方:引用1994年克拉玛依火灾幸存者回忆录(语文文本分析)

- 孩子方:展示燃烧耗氧量实验数据(化学方程式计算)

3. 实践拓展:家庭安全生态圈构建

- 行动1:安全算法升级

- 开发家庭专属应急APP:

- 输入户型图自动生成逃生路线(数学坐标系应用)

- 监控水电数据预警异常值(物理电流强度阈值)

- 多语言急救语音包录制(英语情景对话创作)

- 行动2:家庭应急奥运会

- 蒙眼障碍赛:模拟黑暗环境逃生(前庭觉训练)

- 双语求救赛:中英文交替呼叫救援(语言应激反应)

- 祖孙救援赛:三代人配合完成“破窗-担架制作-伤口包扎”全流程

【亲子作业】

1. 研学卡(批判性思维)

- 传统防盗窗阻碍逃生,但拆除会增加坠落风险,请提出三个平衡方案:、 、______。

- 西方家庭常备应急发电机,中国家庭更适合储备______,因为______。

- 若高层火灾不能向下逃生,向上逃生需满足______条件(用物理气压知识解释)。

2. 探究卡(深刻性思维)

- 老年人偏好固守待援,青少年倾向冒险逃生,这种差异主要源于脑区发育差异。(√/×)

- 掌握国际求救代码比记住家人电话更重要。(√/×)

- 家庭应急演练应该像游戏一样有趣,否则无法形成肌肉记忆。(√/×)

3. 实践卡(逻辑性思维)

- 用废旧材料制作“力学救援工具包”(至少含杠杆、滑轮、斜面三种原理应用)

- 绘制家庭安全日历:标注每月重点检查项目(如1月燃气管道、7月空调线路)

- 编写《家庭安全多语手册》:含方言、普通话、英语三语应急指令

四、课程实施要求

【课前准备】

- 工具包:3D建模APP、分贝测试仪、急救绷带(需消毒)、多语言词典

- 安全预演:家长提前与科技馆确认设备安全参数,孩子预习杠杆原理公式

- 代际备课:祖辈准备经验故事,父辈整理科学数据,孩子设计互动游戏

【课中角色】

- 父母角色:

- 在实验环节做“错误诱导者”(如故意错误连接电路让孩子排查)

- 辩论赛中担任“数据裁判官”(用手机实时验证双方论据科学性)

- 孩子角色:

- 担任“技术指导员”(教祖辈使用扫描工具)

- 作为“标准制定者”(制定安全演练评分细则)

【课后延伸】

- 家庭安全理事会:每月选举轮值安全官,颁发自制勋章

- 社区科普行动:将家庭安全模型转化为社区灾害预警方案

- 跨学科笔记:用物理公式计算逃生速度,用生物知识优化急救步骤

五、课程评价创新

- 祖辈评价维度:经验传承完整性(如能否说出5种传统避险智慧)

- 父辈评价维度:科学转化度(如逃生路线是否符合勾股定理)

- 孩子评价维度:创新指数(如自创救援工具是否有专利潜力)

六、设计理念阐释

本课程通过**“三代知识链”重构生存教育**:

32. 祖辈的经验直觉→转化为可量化的安全参数

33. 父辈的系统思维→升级为跨学科解决方案

34.

孩子的创新本能→催化为技术赋能实践

在“老方法遇见新科技”的碰撞中,让生存能力从记忆性知识升维为家族智慧基因,实现“知识守护生命,生命反哺知识”的共生循环。