【初中亲子课程】第三课:生命交响曲》

【养育成长课·三生·生命质量·尊重生命】(B)

【养育成长课·三生·生命质量·尊重生命】(B)

【初中亲子课程】第三课:生命交响曲》

一、学段

初中(12-15岁,青春期身心发展关键期)

二、场景选择

湿地生态公园

- 契合点:湿地作为“地球之肾”的生态系统复杂性,可链接生物多样性、生态链等科学知识;

- 心理适配:符合初中生探索欲强、渴望独立又需引导的认知特点,通过实地观察、实验激发深层思考。

三、课程参与人员

三代共生模式:

- 祖辈(经验传递者):分享传统生态智慧(如节气农耕、自然观察);

- 父母(思维教练):引导科学探究方法;

- 孩子(行动主导者):设计实验、组织家庭讨论。

四、知识链接

【亲子目标】

6. 通过湿地生态系统观察,理解生命互联性,建立“人类是生态链一环”的认知;

7. 运用科学实验验证生态规律,培养批判性思维(如质疑外来物种利弊);

8. 设计家庭-社区联动的生态保护方案,发展系统性问题解决能力;

9. 通过三代协作深化代际理解,构建家庭生态价值观共同体。

【亲子过程】

1. 自主体验:湿地生命图谱构建

- 活动一:微观与宏观的双向观察

- 任务清单:

① 使用显微镜观察一滴池水中的微生物(草履虫、藻类);

② 望远镜追踪候鸟捕食行为,记录物种互动关系;

③ 绘制“从浮游生物到苍鹭”的能量流动图谱。 - 认知冲突设计:祖辈口述“50年前湿地生物种类” vs 孩子统计当下数据,引发代际生态对比思考。

- 活动二:生命韧性实验

- 对照组设置:

- A组:完整芦苇丛中的昆虫群落;

- B组:人为破坏芦苇后的昆虫适应性观察;

- 数据分析:计算B组昆虫迁徙率,讨论生态脆弱性与修复成本。

2. 合作探究:生态伦理辩论工坊

- 议题库(分级难度):

1. 基础层:“是否应消灭湿地蚊虫保护人类舒适?”(链接七年级传染病知识);

2. 进阶层:“外来物种小龙虾促进经济 vs 破坏生态,如何权衡?”(需调用成本收益分析模型);

3. 挑战层:“全球变暖下,人工干预物种迁徙是否违背自然伦理?”(触及科技伦理哲学)。

- 角色扮演规则:

- 祖辈:传统生态观代言人(如“天人合一”);

- 父母:政府决策模拟者(政策工具箱:立法/经济手段);

- 孩子:Z世代科学家(提出基因编辑等新技术方案)。

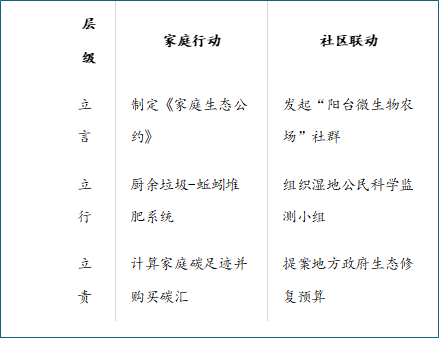

3. 实践拓展:家庭生态行动矩阵

- 三级行动体系:

- 技术赋能:使用iNaturalist APP记录生物数据,参与全球科研项目。

【亲子作业】

1. 研学卡(批判性思维·异质问题)

16. 湿地中“看似无用”的蜉蝣生物,通过______维持了整个食物链的稳定性。(答案维度:能量传递效率/生物量金字塔)

17. 当家庭利益(如建房)与湿地保护冲突时,可采用______策略实现双赢。(提示:生态补偿制度/立体开发)

18. 我家的“碳足迹赤字”可通过______等三种创新方式抵消。(示例:屋顶光伏+蚯蚓堆肥+共享出行)

2. 探究卡(深刻性思维·同质问题)

19. 所有生命形式都具有平等的生存权,人类无权干预自然选择。( )(辩证点:濒危物种保护伦理)

20. 家庭节水行为对全球生态的影响微乎其微,无需坚持。( )(蝴蝶效应论证)

21. 祖辈的生态智慧比现代科技更适应可持续发展。( )(传统知识vs生物工程辩证)

3. 实践卡(逻辑性思维·复杂问题)

22. 数据建模:用家庭月度水电账单计算“虚拟水”消耗,设计节水算法;

23. 政策推演:模拟地方政府在湿地开发中平衡GDP与生态红线的决策路径;

24. 代际方案:将祖辈的“鱼稻共生”经验升级为都市立体农业模型。

六、课程实施要点

【课前准备】

- 安全预案:防蚊虫喷雾、水质检测试纸、急救包;

- 工具包:便携显微镜、物种识别图鉴、碳足迹计算器;

- 知识储备:预习八年级生物“生态系统”章节+祖辈口述史访谈。

【课中执行】

- 父母角色:

1. 在辩论中引入“德尔菲法”引导深度思考;

2. 实验环节示范“控制变量法”科学规范;

3. 用“苏格拉底提问术”破解代际认知冲突。

- 孩子角色:

1. 担任“家庭科研队长”分配观察任务;

2. 设计TED式演讲向祖辈科普基因技术;

3. 主导“生态沙盘推演”模拟政策博弈。

【课后巩固】

- 家庭行动:

- 月度“生态议会”评估公约执行情况;

- 创建家庭《生命日志》记录物种观察与伦理思考;

- 社区延伸:

- 联合3-5个家庭成立“微生态实验室”;

- 在社区展览“祖孙三代生态观演变时间轴”。

七、评估工具

- 三维度量表:

- 代际互评机制:祖辈用“传统智慧星”、父母用“科学方法论星”、孩子用“创新突破星”互相授星。

课程设计核心理念:通过湿地生态的“显微镜式解剖”与“望远镜式展望”,让初中生在科学实证与伦理思辨中,构建“生命共同体”认知,实现从知识积累到价值观塑造的升华。