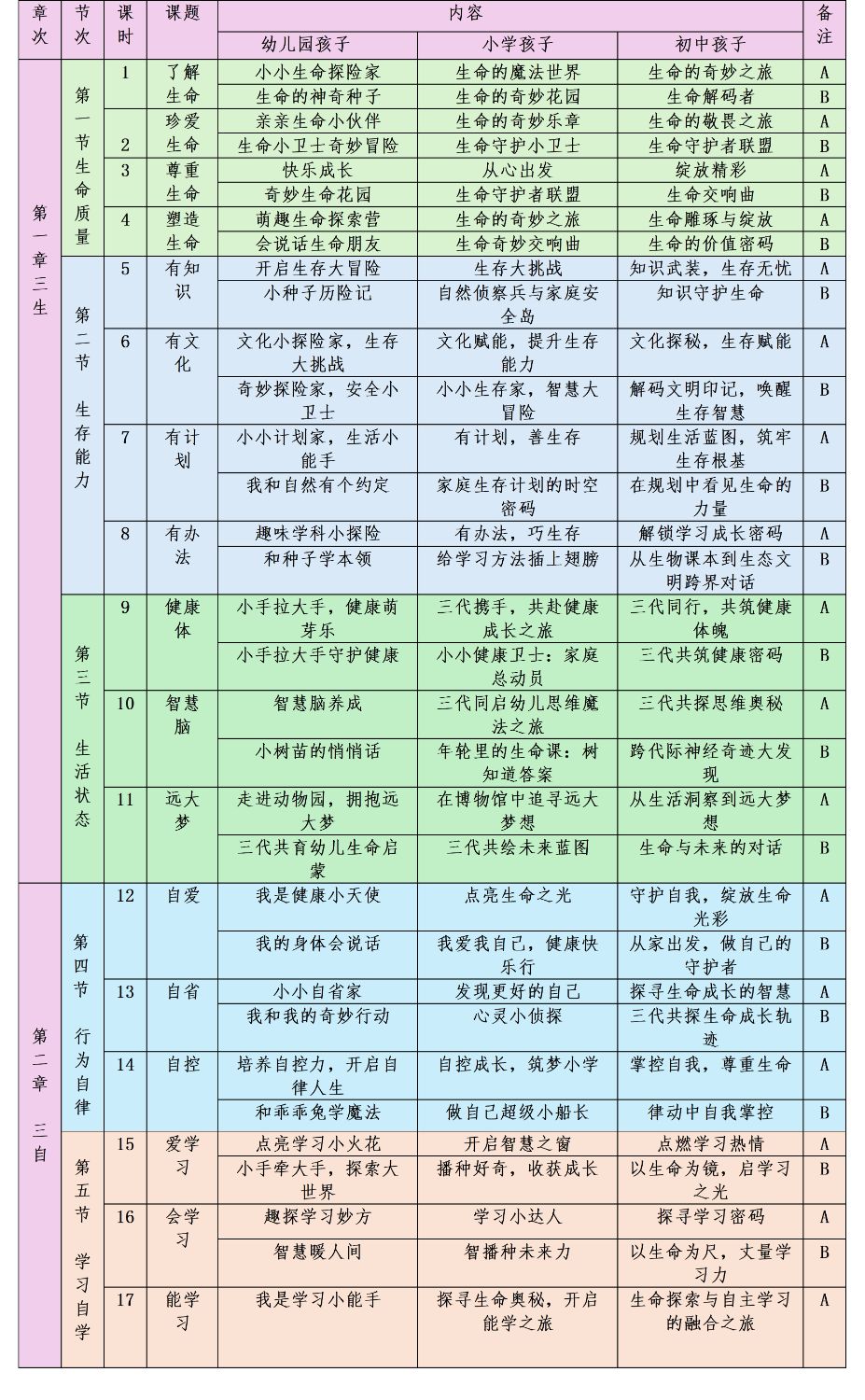

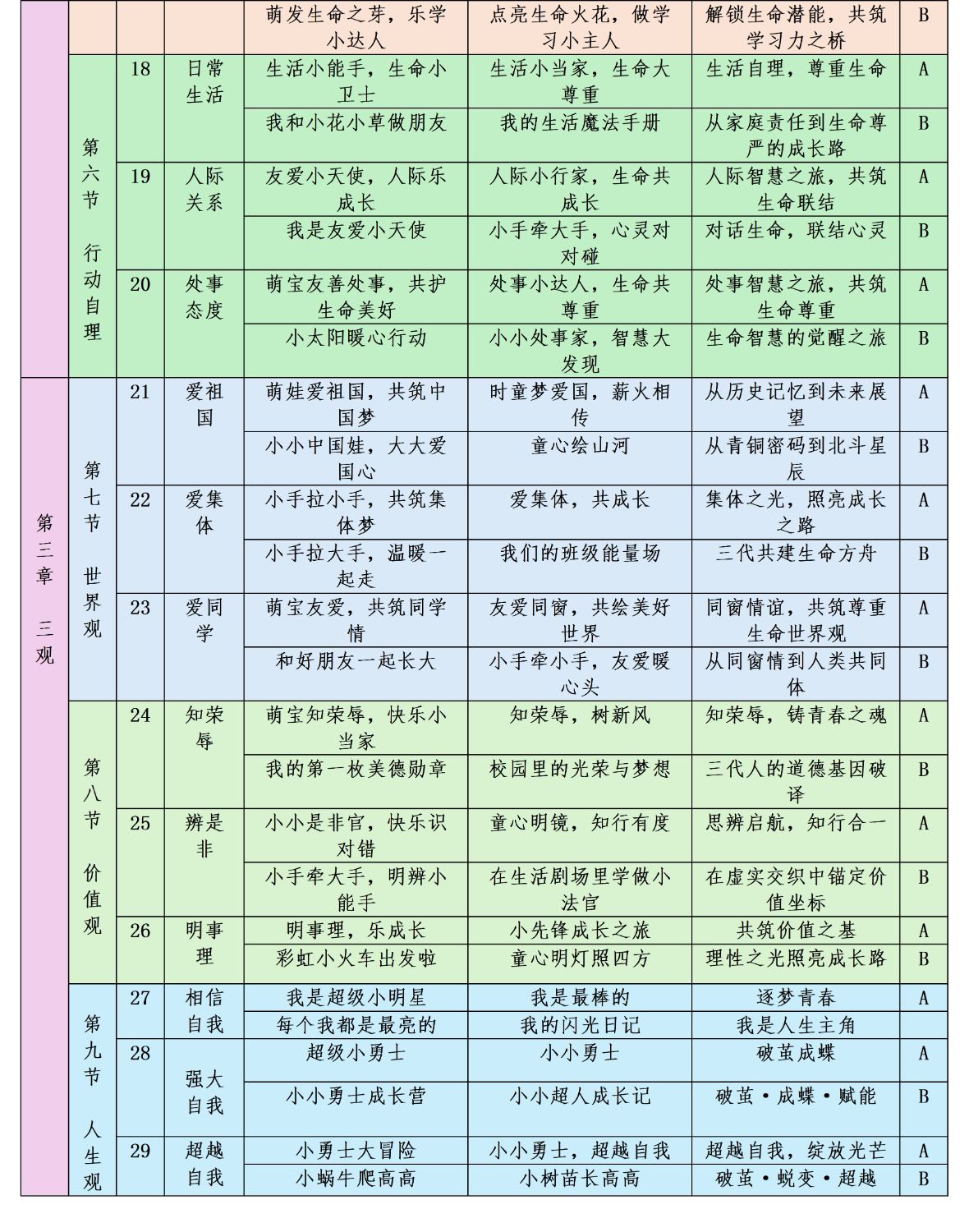

【小学亲子课程】第二十三课 友爱同窗,共绘美好世界

【养育成长课·三观·世界观·爱同学】(小学)

【养育成长课·三观·世界观·爱同学】(小学)

【小学亲子课程】第二十三课 友爱同窗,共绘美好世界

一、场景选择

选择小学的校园操场和教室作为课程场景。小学阶段的孩子活泼好动,对校园生活充满热情。操场是孩子们进行体育活动、课间玩耍的地方,能展现同学间的合作与竞争;教室是学习和交流的主要场所,能体现同学间的互助与分享。这样的场景贴近孩子的日常学习生活,符合他们的年龄特征和心理特点,便于开展与“爱同学”相关的活动。

二、知识链接

道德与法治:对应教材中关于同学关系、集体生活、尊重他人等内容,引导孩子树立正确的道德观念。

语文:运用描写人物、表达情感的词汇和语句,进行口语交流和写作练习。

数学:用统计图表记录同学间的互助次数、合作成果等数据。

英语:学习常用的表达友好、感谢、道歉的英语短语和句子。

科学:结合生物群体合作的案例,理解同学间合作的重要性。

三、课程内容

(一)亲子目标

1.让孩子和家长共同认识到爱同学在构建美好世界观中的重要性,培养孩子友善、包容的处事态度。

2.通过亲子活动,提高孩子的人际交往能力和解决问题的能力,促进孩子与同学、家人的良好互动。

3.加强三代人之间的情感交流,传承家庭中关爱他人的优良传统。

(二)亲子过程

1.自主体验(40分钟)

• 活动一:操场观察

• 父母、爷爷奶奶和孩子一起在操场观察同学们的活动,如跳绳、踢毽子、打篮球等。

• 孩子用语文知识描述看到的场景,如“同学们跳绳时像欢快的小兔子,一个接着一个,配合得很默契。”

• 引导孩子观察同学间的合作、竞争和互助行为,思考这些行为带来的感受,运用道德与法治知识判断行为是否恰当。

• 活动二:教室回忆

• 走进教室,让孩子回忆在教室里与同学发生的难忘事情,如一起讨论问题、互相帮助完成作业等。

• 孩子用数学方法记录自己帮助同学和得到同学帮助的次数,制作简单的统计图表。

• 鼓励孩子用英语向家人描述其中一件事,锻炼英语表达能力。

2. 合作探究(40分钟)

• 活动一:同学交往案例分析

• 选取一些小学常见的同学交往案例,如同学间的争吵、分享、合作等,让父母和孩子一起分析讨论。

• 运用道德与法治知识判断案例中同学的行为是否正确,分析原因和后果。孩子用语文知识表达自己的观点和想法。

• 鼓励孩子提出解决问题的方法,培养批判性思维和解决问题的能力。

• 活动二:代际经验分享

• 父母、爷爷奶奶分享自己小学时与同学相处的故事,如一起参加活动、解决矛盾等。

• 孩子对比不同时代同学交往的方式,运用数学方法分析其中的变化,如活动形式、沟通工具等。

• 孩子学习长辈的经验,结合现代社会特点,提出自己在同学交往中的新想法。

3. 实践拓展(40分钟)

• 活动一:校园友爱行动

• 组织家庭和孩子一起参与校园友爱行动,如为同学制作祝福卡片、帮助整理教室图书角等。

• 孩子运用语文知识撰写祝福话语,用美术技能装饰卡片。

• 在行动过程中,培养孩子关爱同学的意识和实践能力,引导孩子观察同学的反应,感受爱同学带来的快乐。

• 活动二:制定同学交往计划

• 孩子和家人一起制定一份在校园中与同学友好交往的计划,包括具体的目标、行动和时间安排。

• 运用数学知识合理安排时间和任务,如每周帮助同学解决几个问题、参加几次合作活动等。

• 鼓励孩子在未来的校园生活中按照计划积极行动,不断改进自己的同学交往方式。

(三)亲子作业

1. 体验卡

• 在操场观察中,我看到______同学间的行为让我很感动,因为______,我以后也要______。

• 在教室回忆里,我帮助同学______次,得到同学帮助______次,我发现______。

• 通过案例分析,我认识到在同学交往中遇到______问题时,应该______,因为______。

2. 探究卡

• ( )为了自己开心,可以不顾同学的感受。

• ( )同学之间应该互相分享,共同进步。

• ( )当同学犯错时,应该嘲笑他。

3. 实践卡

• 用英语写一篇短文,介绍自己最好的同学,包括他/她的特点和你们之间的故事。

• 制作一份同学交往的手抄报,运用语文、数学、美术知识,展示与同学友好相处的方法。

• 本周内为同学做一件好事,并记录下同学的反应和自己的感受。

四、亲子要求

(一)课前

1.父母

• 提前与孩子沟通课程内容和活动安排,让孩子对活动充满期待。

• 与学校老师沟通,了解校园活动的注意事项和安全要求。

• 准备活动所需的材料,如卡片、彩笔、纸张等。

• 对孩子进行安全教育,提醒孩子在校园内遵守规则,注意安全。

2.孩子

• 了解校园的布局和活动区域,为观察和活动做好准备。

• 准备好记录用的笔记本和笔。

• 穿着舒适、便于活动的衣服和鞋子。

(二)课中

1.父母

自主体验环节

• 思维引导:通过提问引导孩子深入观察和思考,如“你觉得他们为什么要这样合作?”“这种行为会让其他同学有什么感受?”等。

• 行动辅导:鼓励孩子积极参与观察和描述,及时给予肯定和指导,帮助孩子准确表达自己的想法。

合作探究环节

• 思维引导:鼓励孩子积极发表观点,引导孩子从不同角度分析问题,培养批判性思维。

• 行动辅导:组织好讨论秩序,让每个家庭成员都有机会发言,引导大家尊重他人的意见。

实践拓展环节

• 思维引导:启发孩子的创新思维,鼓励孩子提出独特的想法和方案。

• 行动辅导:与孩子密切合作,根据孩子的能力分配任务,在孩子遇到困难时给予帮助和支持。

2.孩子

自主体验环节

• “我要学”:认真观察同学的行为,积极思考,用所学知识描述和分析。

• “要学我”:将自己的观察和发现分享给家人,展示自己的学习成果。

合作探究环节

• “我要学”:认真倾听家人的观点,积极参与讨论,运用所学知识分析问题。

• “要学我”:向家人展示自己的思考过程和解决方案,分享自己的见解。

实践拓展环节

• “我要学”:主动承担任务,学习新的技能和方法,提高自己的实践能力。

• “要学我”:向家人展示自己在活动中的表现和成果,获得家人的认可和鼓励。

(三)课后

1.父母

• 和孩子一起回顾课程内容,通过聊天、讲故事等方式强化孩子对“爱同学”的认识。比如,在晚餐时和孩子聊聊当天在校园里看到的同学间友好互助的场景,再次强调爱同学的重要性。

• 关注孩子在学校与同学的交往情况,及时给予鼓励和引导。当孩子和同学友好相处、互相帮助时,要具体地表扬孩子,如“你今天帮同学捡起了掉落的书本,做得很对,这就是爱同学的表现”;当孩子与同学发生矛盾时,帮助孩子分析原因,引导孩子用正确的方式解决问题。

• 与孩子一起完成亲子作业,帮助孩子理解作业要求,引导孩子运用课程中学到的知识和方法完成作业。在完成作业的过程中,进一步培养孩子的思维能力和实践能力。例如,在孩子制作手抄报时,和孩子一起讨论内容和设计,鼓励孩子发挥创意。

• 鼓励孩子将在课程中学到的知识和技能运用到日常的同学交往中,持续观察孩子的行为变化。可以定期和孩子交流,了解孩子在学校的交友情况和与同学相处的感受,适时调整教育方法和策略。

2.孩子

• 整理自己在课程中的记录、作品等,制作一个“爱同学成长小档案”,记录自己在课程中的收获和成长。可以将体验卡、手抄报、祝福卡片等放入档案中,还可以附上自己的照片和感受。

• 在学校主动与同学友好相处,按照制定的同学交往计划积极行动。比如,每天主动和一位不太熟悉的同学打招呼,每周帮助同学解决一个学习上的问题等。

• 定期回顾自己的“爱同学成长小档案”,总结自己在同学交往中的进步和不足,思考如何进一步改进。可以在每个月的最后一天,拿出档案,看看自己这个月做了哪些爱同学的事情,还有哪些方面可以做得更好。

• 向身边的人宣传“爱同学”的理念,带动更多的同学和朋友一起友好相处。可以在班级里分享自己在课程中的收获,鼓励同学们一起开展友爱活动,共同营造一个充满爱的校园环境。